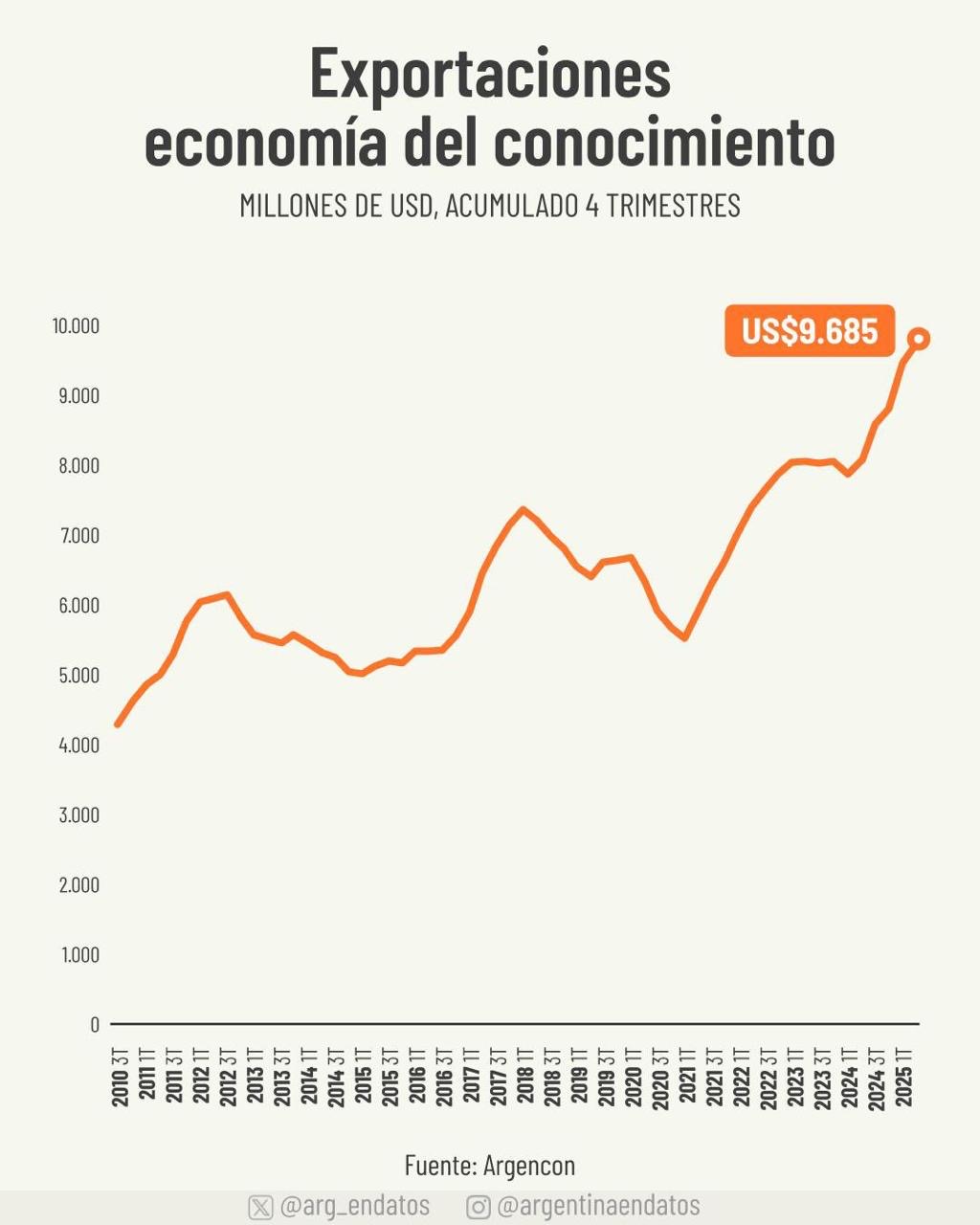

La evolución de las exportaciones de la denominada “economía del conocimiento” argentina, medida en dólares y trazada como un acumulado móvil de cuatro trimestres entre 2010T3 y 2025T1, ofrece una narrativa reveladora sobre la transformación productiva del país y los condicionantes que determinan su sostenibilidad. El dato más reciente —casi 9.685 millones de dólares, máximo histórico— no solo confirma un proceso de crecimiento sostenido desde 2021, sino que plantea interrogantes sobre las causas reales de esa mejora, su duración y las políticas necesarias para consolidarla.

Si observamos la serie con perspectiva histórica, se distinguen dos ciclos previos: un primer pico alrededor de 2012 (cercano a 6.000 millones de USD) y otro en 2018 (unos 7.300 millones), seguidos por una caída hasta 2020, cuando la cifra se redujo a cerca de 5.700 millones. Desde ese piso, el repunte posterior ha sido notable: la recuperación acumulada ronda el 70% y el nivel actual supera en torno al 30% al máximo de 2018. Este ritmo, particularmente vigoroso desde la segunda mitad de 2024, sugiere no solo un rebote pospandemia, sino la conjunción de factores estructurales y coyunturales que han favorecido la internacionalización de servicios intensivos en conocimiento.

Entre las causas plausibles de este auge cabe señalar el desempeño del tipo de cambio real, que desde finales de 2023 exhibe condiciones más competitivas para la facturación en dólares; el relajamiento de ciertas restricciones administrativas que impedían o encarecían la exportación de servicios; y la pujanza global de la demanda por software, servicios IT, outsourcing y prestaciones profesionales que pueden prestarse a distancia. Adicionalmente, fenómenos como el nearshoring —el traslado parcial de actividades tecnológicas desde mercados caros hacia proveedores más competitivos— han puesto a la Argentina en posición ventajosa por su oferta de talento y costos relativos.

No obstante, un juicio prudente exige matices. La serie está expresada en dólares corrientes: variaciones del tipo de cambio pueden amplificar o atenuar la traducción monetaria de volúmenes y valores agregados reales. El uso del acumulado móvil de cuatro trimestres, por su parte, suaviza las fluctuaciones y retrasa la plena visibilidad de giros recientes; choques puntuales o medidas regulatorias tardan en reflejarse. Además, la falta de mayor desagregación por subsectores y por destinos limita la precisión con la que se pueden diseñar políticas industriales y comerciales específicas.

Las implicaciones para la economía argentina son, sin embargo, claras y significativas. En primer lugar, la consolidación de las exportaciones de la economía del conocimiento contribuye a diversificar la canasta exportadora, reducir la vulnerabilidad a shocks de commodities y generar empleo de alta productividad. En segundo lugar, la tendencia abre ventanas para atraer inversión extranjera directa orientada a servicios y centros de I+D, así como para fortalecer encadenamientos productivos con sectores tradicionales. Pero estas oportunidades conviven con riesgos: apreciaciones del tipo de cambio, cambios regulatorios adversos, escasez de talento cualificado y vulnerabilidades en ciberseguridad y propiedad intelectual podrían frenar o revertir el avance.

Ante este panorama, la política pública tiene un papel decisivo. La primera prioridad consiste en asegurar un marco macroeconómico previsible: estabilidad cambiaria relativa, reglas claras sobre repatriación de ingresos y regímenes fiscales y regulatorios que no penalicen la internacionalización. En paralelo, es imprescindible robustecer la oferta de capital humano mediante programas de formación técnica y superior alineados con la demanda del sector, así como incentivos para la retención de talento y la atracción de emigrados cualificados. La promoción de la internacionalización —ferias, misiones comerciales digitales, apoyo a startups en proceso de scale-up— debe complementarse con facilidades para el financiamiento y la protección de activos intangibles.

Asimismo, conviene profundizar la calidad de la información estadística: desagregar las exportaciones por subsectores (software, ITO, servicios profesionales, R&D), por tamaño de empresa y por mercados destino permitirá diseñar políticas más focalizadas y medir con mayor fidelidad el aporte real en términos de valor agregado y empleo. Finalmente, la preservación de la competitividad exige inversiones en infraestructura digital, interoperabilidad regulatoria y estándares de seguridad cibernética que protejan a empresas y clientes extranjeros.

La conclusión es que el actual máximo histórico de exportaciones de la economía del conocimiento no debe leerse sólo como un hito contable, sino como una oportunidad estratégica cuya consolidación exige decisiones públicas y privadas coordinadas. Convertir un momento favorable en un ciclo sostenido de crecimiento implica preservar estabilidad macroeconómica, fortalecer el capital humano, mejorar el entorno institucional y afinar la instrumentación de la política pública con datos más precisos. Solo así la promesa de un sector que aporta divisas, empleo de calidad y modernización productiva podrá convertirse en un pilar duradero del desarrollo argentino.

Gentileza Adolfo Storni