Urgente

Es muy cuestionable la estrecha relación de Milei con Israel Soy Católica , no lo hago con ningún tipo de discriminación, pero este nivel de alianza es llamativo y en este momento, en esta circunstancia… No hubiera establecido ese nivel de alianza. No hay motivos […]

economia educacion internacional politica politica_exterior

G7 contará con la participación del invitado especial Javier Milei La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, invitó oficialmente este jueves al presidente de Argentina, Javier Milei, que está de gira por Estados Unidos, a participar de la cumbre del G7, entre el 13 y el […]

destacada economia noticia politica_exterior union_europea

De acuerdo con la pirámide de Maslow, las necesidades Fisiológicas y de Seguridad están antes que las Emocionales. Por su puesto que tener un equilibrio entre ambas es lo ideal. Pero sin duda tu estabilidad económica te dará una sensación de estar protegido y tus […]

economia educacion nota_semanario noticia

Este evento, que ha dejado a millones de personas sin electricidad, no solo afecta la vida cotidiana, sino que también plantea preguntas profundas sobre nuestra dependencia de la tecnología y la infraestructura energética. En primer lugar, es importante considerar la vulnerabilidad de nuestras ciudades y […]

Docentes y alumnos de Río Gallegos participaron de los talleres sobre bullying, ciberbullying y grooming que brinda el equipo de profesionales de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz. Estas actividades dan continuidad al trabajo que se viene realizando […]

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha expresado su apoyo a su hermana Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia, en respuesta a las críticas del expresidente Mauricio Macri. Macri ha señalado a Karina como responsable de obstaculizar un acuerdo […]

buenos_aires CABA cultura destacada noticia politica

La Libertad Avanza (LLA), el partido oficialista liderado por Javier Milei, ha oficializado su lista de candidatos para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Este anuncio se produce en un contexto electoral dinámico, donde el oficialismo busca consolidar su representación en la legislatura […]

CABA destacada nacional politica

En un mundo donde la estética y la funcionalidad son clave para el diseño de interiores, la marca Milei se ha posicionado como un referente en la fabricación y venta de alfombras de piso de entrada tanto en China como en Europa. Con una propuesta […]

cultura destacada economia internacional nacional politica

Este evento, que ha dejado a millones de personas sin electricidad, no solo afecta la vida cotidiana, sino que también plantea preguntas profundas sobre nuestra dependencia de la tecnología y la infraestructura energética. En primer lugar, es importante considerar la vulnerabilidad de nuestras ciudades y […]

destacada economia espana europa internacional tecnologia

“Desde la Capilla de Casa Santa Marta, el Cardenal Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, anunció la muerte del #PapaFrancisco este lunes 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana”, publicó la cuenta oficial de […]

destacada internacional

El día en que partió el Papa Francisco, el mundo se detuvo para rendir homenaje a un líder espiritual que tocó los corazones de millones. Su legado de amor, compasión y humildad perdurará en la memoria colectiva de la humanidad. Hoy, nos unimos en una […]

cultura destacada internacional

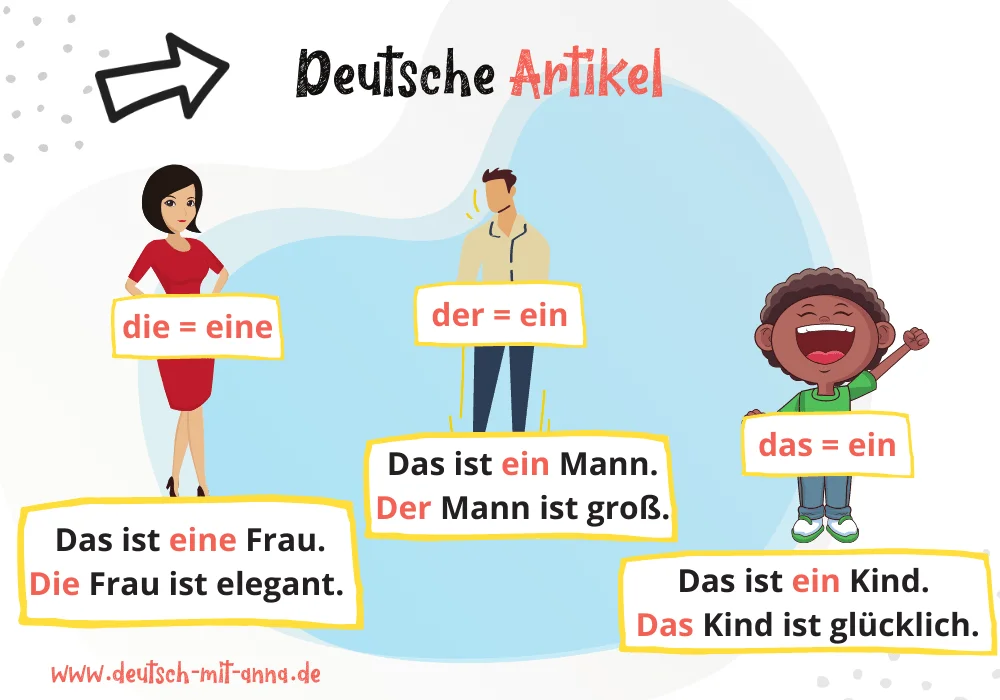

Der arme Heinrich in: Gregorius, Der arme Heinrich, Iwein Worum es geht Zwischen Weltflucht und Daseinsfreude Die Wege des Herrn sind unergründlich. Das muss der Ritter Heinrich von Aue am eigenen Leib erfahren, denn obwohl er ein vorbildliches Leben führt, wird er von Gott mit […]

educacion mundoDer arme Heinrich

in: Gregorius, Der arme Heinrich, Iwein

Worum es geht

Zwischen Weltflucht und Daseinsfreude

Die Wege des Herrn sind unergründlich. Das muss der Ritter Heinrich von Aue am eigenen Leib erfahren, denn obwohl er ein vorbildliches Leben führt, wird er von Gott mit Aussatz geschlagen. Ist das eine Prüfung oder eine Strafe? Und soll er sich dem Willen Gottes durch das Angebot einer tiefgläubigen Jungfrau, sich für ihn zu opfern, entziehen? Mit Der arme Heinrich hat Hartmann von Aue einen Klassiker der mittelhochdeutschen Literatur geschaffen, der um 1200 seinesgleichen suchte. Das Versepos ist gleichzeitig theologische Legende und rhetorisch geschultes Traktat der höfischen Kultur seiner Zeit. Die christliche Suche nach dem Seelenheil im Jenseits steht einer daseinsbejahenden ritterlichen Ethik gegenüber. Auf dem Höhepunkt prallen religiöse Argumentation und weltliche Erotik in einer packenden Opferungsszene aufeinander. Nicht zuletzt dieser Gegensatz ließ den Text besonders im 19. Jahrhundert äußerst populär werden und sorgte mit dafür, dass Der arme Heinrich bis heute einer der meistgelesenen Texte der mittelalterlichen Literatur geblieben ist.

Take-aways

Zusammenfassung

Der Fall des Ritters von Aue

In Schwaben lebt ein junger Ritter, der weit und breit für seinen vorbildlichen Lebensstil bekannt ist. Das gute Elternhaus war ihm Grundlage für ein wohlhabendes und sorgenfreies Leben. Mit unfehlbarer Tugend und hart erarbeiteter Bildung baut er diese zu einer nahezu idealen höfischen Existenz aus. Seine Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit werden im ganzen Land geschätzt. Er besticht durch moralische Integrität ebenso wie durch ausnehmende Schönheit. Dieser beneidenswerte Mann heißt Heinrich von Aue. Doch wie zerbrechlich und vergänglich selbst die glücklichsten weltlichen Zustände sind, erfährt er drastisch am eigenen Leib.

„Als der Heinrich / sich so / des Ansehens und Besitzes erfreute, / seines fröhlichen Sinnes / und seines weltlichen Glücks / (…) / wurde sein hochfliegender Sinn / in tiefste Erniedrigung gestürzt.“ (S. 235)

Heinrich wird vom Aussatz befallen. Plötzlich wenden sich die zuvor so verehrungsvollen Mitmenschen von ihm ab. Wie einst Hiob wird er von Gott geprüft. Doch während Hiob sein Schicksal annahm und aushielt, um Gottes Lohn dafür zu erhalten, verzweifelt Heinrich an dem schweren Schlag. Zu tief ist sein Fall, zu groß die Wonnen, die er aufgeben muss. Hoffnung schöpft er nur aus Berichten, wonach die Krankheit sehr unterschiedlich verlaufe und in einigen Fällen sogar ganz geheilt werden könne.

„An Herrn Heinrich zeigte sich ganz deutlich: / Wer in höchstem Ansehen / auf dieser Welt lebt, / der ist der Geringste vor Gott.“ (S. 237)

Er sucht Heilkundige in Montpellier auf, doch die halten ihn für unrettbar verloren. Vom Gegenteil überzeugt fährt er weiter nach Salerno. Auch dort teilt ihm der beste Arzt mit, dass er praktisch todgeweiht sei. Immerhin deutet er an, dass es doch eine, wenn auch rein theoretische, Therapiemöglichkeit gebe. Heinrich macht all seine Macht, seinen Ruf und sein Geld geltend. Doch der Arzt beteuert, dass die Medizin weder durch Willenskraft noch durch Reichtum erlangt werden könne. Heinrichs einziges Mittel zur Heilung sei das Blut einer angesehenen Jungfrau. Was die Sache allerdings schwierig mache, sei, dass die Jungfer ganz aus freier Entscheidung und mit vollkommen selbstlosem Willen ihr Leben aufgeben müsse. Nun sieht auch Heinrich ein, dass alle Hoffnung vergebens ist.

Das Leben mit der Meiersfamilie

Frustriert reist er nach Hause. Dort verschenkt er all seine Besitztümer und Ländereien an Ärmere, damit wenigstens diese glücklich werden und Gott vielleicht doch noch Mitleid mit ihm hat. Nur einen Hof im Wald gibt er nicht auf. Dessen Pächter ist ein moralisch einwandfreier Mensch, und Heinrich hat ihn immer gut behandelt, ihn vor Gewalt geschützt und niemals übervorteilt. Deshalb nimmt der Meier seinen gefallenen Herrn bei sich auf, um ihn zu pflegen. Die Kinder des Meiers meiden den Kranken. Nur seine achtjährige, bildhübsche Tochter nicht. Sie bemüht sich um Heinrich und versucht ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sie weicht schließlich gar nicht mehr von seiner Seite. Heinrich versucht, ihr durch allerhand Geschenke sein Wohlwollen und seine Dankbarkeit zu zeigen.

„Ihr müsstet eine Jungfrau haben, / die voll mannbar / und außerdem entschlossen wäre, / den Tod für Euch zu leiden.“ (Arzt zu Heinrich, S. 243)

Drei Jahre sind vergangen, als eines Tages der Meier seinen Herrn fragt, weshalb nicht einmal die Ärzte von Salerno ihm helfen konnten. Seine Ehefrau und Tochter sind auch dabei und Heinrich erzählt ihnen nun, dass er seine Krankheit für eine verdiente Strafe Gottes hält. Er war früher ganz in seinem freudenreichen Leben aufgegangen, ohne Gott für sein Wohlergehen zu danken. Also habe Gott ihm den Aussatz beschert, damit er sich wieder besinne. In Salerno hätten ihm die besten Ärzte eröffnet, dass es nur eine einzige Medizin auf der Welt gebe, die ihn heilen könne: Eine heiratsfähige, kluge Jungfrau müsse freiwillig ihren Tod für den Kranken in Kauf nehmen, denn nur Blut aus dem Herzen eines solchen Mädchens könne ihn heilen. Da ihm diese Medizin unzugänglich sei, bleibe also nichts zu tun, als geduldig und gottesfürchtig den Tod zu erwarten.

Die Entscheidung der Meierstochter

Die Tochter des Meiers hat Heinrichs Erzählung aufmerksam mit angehört. Seine Klage und Trauer berühren sie so tief, dass sie nachts kaum einschlafen kann. Immerzu muss sie an Heinrichs Schicksal und seine Verzweiflung denken, bis sie schließlich selbst tieftraurig wird und heftig zu weinen beginnt. Die Eltern erwachen vom Schluchzen ihrer Tochter. Erst auf mehrmaliges Drängen beginnt sie zögerlich, den Grund für ihren Kummer zu verraten: Sie betrauere das Schicksal ihres Herrn, der so vorbildlich und gutherzig für sie alle gesorgt habe, wie es kein anderer Gutsherr jemals tun würde. Wer weiß, was mit ihnen geschehen werde, sobald sie ihren Herrn an den Tod verloren hätten. Ihr Vater antwortet, dass diese Strafe Gottes leider nicht umkehrbar sei. Die Menschen könnten gegen den Willen des Allmächtigen nichts ausrichten und einzig das tugendhafte Vorleben Heinrichs bewahre diesen davor, mit Fluch und Schande aus der menschlichen Gemeinschaft gejagt zu werden. Die Tochter akzeptiert diese Erklärung, aber ihr Unglück wird dadurch nicht geringer.

„Wessen Schande und wessen Not / wäre auf der Welt je größer gewesen? / Vorher war ich Dein Herr / und bin nun Dein Hausarmer.“ (Heinrich zum Meier, S. 253)

Der nächste Tag vergeht für sie nur mühselig und langsam. Das Mitleid für Heinrich hat sie so stark in Besitz genommen, dass sie an keinerlei Aktivitäten der Familie teilnimmt. Als es Abend wird, beginnt sie erneut, bitter zu weinen. In ihrem Elend kommt ihr der Gedanke, sie könne selbst ihr Leben für Heinrich opfern und ihm so die Erlösung schenken. Plötzlich fühlt sie sich enthusiastisch und fröhlich. Allerdings hegt sie Zweifel, ob ihre Eltern und ihr Herr ihrem Vorhaben zustimmen würden. Davon wird sie so unruhig, dass ihre Eltern erneut aufwachen. Verärgert werfen die Eltern ihr vor, sich unnützes Leid auf die Schultern zu laden. Niemand könne dem Armen helfen, also solle sie sich ihr übertriebenes Mitleid sparen. Doch sie widerspricht: Eigentlich könne dem Herrn sehr einfach geholfen werden. Er habe ihnen doch selbst erzählt, welches Mittel ihn heilen würde. Und sie wäre bereit, dieses Opfer zu bringen.

„Ich bin eine Jungfrau und habe den Entschluss gefasst: / Bevor ich ihn zugrunde gehen sehe, / will ich statt seiner sterben.’“ (Jungfrau zu den Eltern, S. 261)

Die Eltern reagieren auf diese Eröffnung geschockt. Sie sei doch noch ein Kind, meinen sie, der Tod sei ihr völlig fremd. Niemals könne sie freiwillig ihr Leben aufgeben, denn sobald ihr der Tod wirklich bevorstehe, werde sie flehen und winseln, doch am Leben bleiben zu dürfen. Der Vater droht ihr, doch seine Tochter ist entschlossen. Sie hat schon oft gehört, dass der Tod schrecklich sei, doch ein krankes und leidvolles Leben, meint sie, sei um nichts besser. Schlimmer noch, die Qualen eines dermaßen eingeschränkten Lebens könnten schließlich sogar die Seele verstümmeln. Das wolle sie durch ihr Opfer verhindern. Außerdem sollten ihre Eltern bedenken, dass ihr aller eigenes Wohlergehen direkt mit dem Leben ihres Herrn verknüpft sei. Wenn er sterbe, so werde über die Familie Not hereinbrechen.

Der Wille Gottes

Die Mutter weint und fleht ihre Tochter an, ihre Entscheidung zu überdenken. Sie erinnert an Gottes Gebot, Kinder sollten ihre Eltern ehren und ihnen gehorchen. Durch ihr Opfer würde die Tochter ewigen Kummer statt Freude und Sicherheit über die Familie bringen. Darauf reagiert die Tochter verständnisvoll. Sie habe von ihren Eltern immer nur Liebe erfahren und würde nur mit deren Zustimmung die eigene Seele vor der Hölle bewahren und Gott übergeben. Das Erwachsenenleben mit seinen vergänglichen Begierden sei ihr zum Glück noch fremd, weshalb sie jetzt noch ihre Seele retten könne. Alle Errungenschaften und Freuden des Lebens seien nur flüchtige Erscheinungen, während allen Menschen, egal welchen Standes und welcher Herkunft, der Tod sicher sei. Auch sollten die Eltern bedenken, dass das Leben mit ihr ohnehin bald ein Ende haben würde: Entweder wäre Heinrich tot, sie unverheiratet und die ganze Familie bitterarm oder sie wäre verheiratet. Doch ob sie ihren Mann liebe oder nicht – in beiden Fällen wäre sie unglücklich. Doch wenn ihre Eltern sie jetzt dem Allmächtigen zur Frau gäben, würde sie Kummer und Leid überwinden. Sie sagt, sie verstehe und respektiere zwar die göttliche Verpflichtung eines Kindes gegenüber seinen Eltern. Doch letztlich gebe es eine höhere Verpflichtung, nämlich sich selbst treu zu bleiben und sein eigenes Seelenheil zu erlangen. Zur Not sei sie bereit, diese Pflicht zur Erlösung über ihre Pflicht als Tochter stellen.

„Ich habe, / gottlob, die Aussicht, / ich kann mein junges Leben / für das ewige Leben geben.“ (Jungfrau zu den Eltern, S. 263)

Als die Eltern diese Rede gehört haben, wird ihnen klar, dass kein Kind derart überzeugend argumentieren kann. Der Heilige Geist muss aus ihrem Mund gesprochen haben. Daher geben sie nach. Zunächst voller Trauer, verstehen sie schließlich, dass dieser Tod eigentlich der bestmögliche für ihre Tochter ist. Und da sie ohnehin durch keine Klage den Willen Gottes aufhalten können, der aus ihrer Tochter spricht, akzeptieren sie ihn. Bei Tagesanbruch sucht das Mädchen den armen Heinrich auf und teilt ihm freudig ihre Entscheidung mit. Doch auch der reagiert zunächst ablehnend. Zwar erfreue ihn ihre selbstlose Absicht; Gott werde ihre edle Haltung sicherlich belohnen. Aber annehmen könne er dieses Angebot niemals, da es in der für Kinder typischen Überstürzung und Kurzsichtigkeit angeboten werde. Der Tod sei eine zu ernste Sache, als dass man ihn so leichtfertig auf sich nehmen solle. Außerdem würde er nie Kummer über sie und ihre Familie bringen wollen, weil sie ihn doch so großherzig gepflegt haben. Als jedoch auch die Eltern den Wunsch ihrer Tochter gegenüber Heinrich bestärken, erkennt er, dass es ihnen allen ernst ist.

Eine letzte Prüfung in Salerno

Nach einer kurzen Besinnung nimmt er das Angebot an und reist mit der Meierstochter eilig nach Salerno. Heinrich sorgt dafür, dass es seiner Retterin während der Reise an nichts fehlt. In Salerno reagieren die Ärzte skeptisch auf das seltsame Paar. Sie fragen das Kind, ob es nicht etwa überredet oder gezwungen wurde. Als das Mädchen auf ihrer Freiwilligkeit besteht, beschreibt ihr ein Arzt die bevorstehende Prozedur: Sie würde splitternackt ausgezogen werden und voller Scham sein, dann würden ihr Arme und Beine gefesselt werden, damit sie sich nicht vor Schmerzen wehren könne, wenn ihr der Brustkorb bis zum Herz aufgeschnitten und dieses noch schlagend aus ihrem Körper herausgerissen würde. Könne sie das wirklich wollen? Und wenn sie nur eine Sekunde während dieses Eingriffs ihre Überzeugung verlöre, würde ihr Tod und alle Mühe umsonst gewesen sein. Tatsächlich bekommt sie Zweifel – aber nicht an ihrer Entscheidung, sondern an der Kompetenz dieses Arztes. Jeder Schmerz sei doch kurz und klein im Vergleich mit dem ewigen Leben, das man durch ihn erlange, erklärt sie und fordert ihn auf, so schnell wie möglich mit der Operation zu beginnen. Der Arzt verkündet Heinrich, dass die Jungfrau geeignet sei und er bald gesund sein werde.

Die Heilung des armen Heinrich

Das Mädchen wird in den Behandlungsraum des Arztes geführt, Heinrich muss draußen bleiben. Auf die Anweisung, sich auszuziehen, reißt sie sich freudig die Kleider vom Leib. Als der Arzt sie so sieht, muss er sich eingestehen, dass er nie zuvor eine schönere Jungfrau gesehen hat. Er bindet sie auf einem großen Tisch fest. Das Messer liegt daneben bereit, ist aber zu stumpf. Er will die mutige Jungfrau so schnell und schmerzlos wie möglich töten, also schleift er das Messer gründlich mit dem Wetzstein. Dieses Geräusch lässt Heinrich vor der verschlossenen Tür seine Entscheidung bereuen. Durch ein Loch in der Mauer erblickt er die nackte wunderschöne Jungfrau und erkennt, dass das Vorhaben falsch ist. Es ist feige, denkt er, sein von Gott ihm gegebenes Leben nicht zu akzeptieren. In letzter Sekunde bricht er die Operation ab. Die Jungfrau regt sich furchtbar darüber auf und beklagt, um ihr sicheres Seelenheil gebracht worden zu sein. Sie beschimpft Heinrich als Feigling und Lügner und fordert ihn auf, seine Meinung doch noch einmal zu ändern. Doch der edelmütige Ritter bleibt ruhig und standhaft, bezahlt den Arzt und reist wieder ab – gewiss, dass ihn in seiner Heimat Hohn und Spott erwarten. Doch auf der Heimreise geschieht es, dass Gott Erbarmen hat. Er lässt Heinrich wieder völlig gesunden und so schön werden wie in seiner Jugend.

Heinrichs Heirat mit der Meierstochter

Als sich die Nachricht von Heinrichs Gesundung verbreitet, reiten ihm seine Gefolgsleute und Freunde entgegen, um das Wunder mit eigenen Augen zu sehen. Auch die Meiersleute sind dabei, voll überschwänglicher Freude über dieses unerwartete Geschenk Gottes, der ihnen sowohl die Tochter als auch den guten Herrn wiedergegeben hat. Die Gefolgsleute veranstalten ein großes Fest zur Begrüßung der Heimkehrer. In der Folgezeit werden Heinrichs Besitz und Ansehen noch größer, als sie es vor seiner Krankheit jemals waren. Der Ritter befolgt Gottes Gebote noch geflissentlicher und erlangt so allenthalben bleibendes Ansehen. Den Meiersleuten dankt er ihre Mühen und ihre Treue, indem er ihnen das Land und den Hof zum Eigentum übergibt. Danach lässt er all seine Verwandten und Untergebenen entscheiden, ob sie eine Heirat mit der Jungfrau für angemessen halten und ihr zustimmen können. Als der Rat uneins ist, lobt Heinrich wortgewandt den Mut und die Selbstlosigkeit der Jungfrau, die ihn geheilt hat. Sollte ihm der Rat die Ehe versagen, verkündet er, werde er niemals eine andere Frau ehelichen. Von diesen Worten berührt, stimmt der Rat einstimmig der Hochzeit zu. Heinrich macht seine Retterin zu seiner Ehefrau und das Paar lebt ein langes, gottgefälliges Leben, bis sie schließlich die Erlösung im ewigen Himmelreich erlangen.

Zum Text

Aufbau und Stil

Bis heute streitet die Forschung über die richtige Einordnung des Textes. Einerseits trägt dieser starke Züge eines geistlichen Werkes, etwa der Legendengenres, andererseits weist er Einflüsse des französischen höfischen Romans auf. Um diese Problematik zu lösen, wird Der arme Heinrich oft als höfische Legende bezeichnet. Das Versepos ist etwas mehr als 1500 Verse lang und in Mittelhochdeutsch verfasst. Diese Sprache existierte um 1200 nur in den Schriften der adligen Gesellschaft, wurde also nicht gesprochen. Hartmann von Aues Handhabung dieser frühen deutschen Hochsprache galt bereits bei seinen Zeitgenossen als besonders virtuos und wird bis heute als Höhepunkt des Mittelhochdeutschen gelobt. Zu Beginn des Textes stellt sich der Autor kurz vor und gibt an, die Erzählung vom armen Heinrich selbst in einem anderen Buch gelesen zu haben, sie also lediglich nachzuerzählen. Die folgende Erzählung konzentriert sich weniger auf die Beschreibung äußerlicher Handlungen und Ereignisse, sondern stellt die geistige-moralische Haltung der Handelnden in den Vordergrund. Im Mittelpunkt des Textes stehen einige Reden der anonymen Jungfrau, der heimlichen Hauptperson der Geschichte. Diese Ansprachen sind stark theologisch gefärbte Glanzstücke mittelalterlicher Rhetorik. Neben ihrer vordergründigen Funktion als Argumentation gegenüber den Eltern, Heinrich und den Ärzten dienen diese Reden vor allem der Darstellung einer spezifischen religiös-moralischen Haltung zur Welt.

Interpretationsansätze

Historischer Hintergrund

Gesellschaftliche Umbrüche um 1200

Das gesellschaftliche Leben Mitteleuropas im zwölften Jahrhundert war stark von der Kirche geprägt. In dieser Zeit begannen sich jedoch auch verschiedene Veränderungen in dieser Beziehung abzuzeichnen. Innerhalb der Religion verloren die mystischen Elemente an Gewicht, was sie insgesamt zugänglicher und volksnäher machte. Außerhalb der Kirche bildete sich unterdessen ein oppositioneller Machtpol: Unter dem Stauferkaiser Friedrich Barbarossa entstand im Reich eine höfisch-ritterliche Kultur, die weltliche Werte stärker betonte als die bisher dominierende geistlich-mönchische Ethik. Daseinsbejahung, Tapferkeit und Tugend sowie Etikette und Verehrung der Frauen wurden zu zentralen Verhaltensregeln der höfischen Gesellschaft. Für den Entwurf und die Verbreitung dieser neuen Lebensart war nicht zuletzt die höfische Dichtung verantwortlich.

Gleichzeitig führte die rasante Neugründung und Ausdehnung von Städten zu einer Verlagerung des sozioökonomischen Lebens – weg vom Land, hin zu den jungen urbanen Ballungszentren. Soziale Gruppen wie Händler, Juristen oder Ärzte gewannen dadurch an Status und erprobten erstmals eine freie, selbstbestimmte Gesetzgebung. Durch die Gründung von Bildungseinrichtungen und Universitäten abseits der geistlichen Klosterschulen wurde das intellektuelle Leben langsam von der Religion emanzipiert. Soziale Spannungen zwischen Wohlhabenden und Armen wurden offensichtlicher und resultierten in ersten Protestbewegungen gegen die feudale Kirche. Im zwölften Jahrhundert begann auch die Kreuzzugsbewegung, und diese richtete das Papsttum zusehends nicht nur gegen muslimische Staaten, sondern auch gegen viele europäische Gruppierungen, die als häretisch eingestuft wurden.

Entstehung

Über die historische Person Hartmann von Aue sind keinerlei gesicherte Fakten überliefert. Die Mehrheit der wenigen Anhaltspunkte zu seiner Person lieferte Hartmann selbst in den Vorworten seiner Werke, vor allem in dem zu Der arme Heinrich. Über den Wahrheitsgehalt dieser Angaben herrscht aber Zweifel. Sie werden eher als rhetorische Manöver eingeschätzt, die dem Text Gewicht verschaffen sollen, und weniger als authentische Zeugnisse einer Autobiografie. So behauptet der Autor etwa, dass Der arme Heinrich auf älteren Textquellen basiere. Doch weder im Deutschen oder Französischen noch im Lateinischen ist der gegenwärtigen Forschung ein solcher Vorgängertext bekannt.

Historisch gesichert ist, dass der Text etwa um 1195 geschrieben worden sein muss. Das Original ist nicht mehr erhalten. Aufgrund seiner Kürze wurde der Text hauptsächlich als Teil von Textstammlungen wie Legenden- und Volksbüchern überliefert. Die Autoren dieser Kompilationen bearbeiteten ihr Material üblicherweise recht großzügig, was die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes weiter erschwert. Drei vollständige Handschriften und drei Fragmente sowie eine Übersetzung ins Lateinische sind erhalten geblieben. Sie entstanden zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert und variieren beträchtlich in puncto Inhalt und Umfang. Über das 15. Jahrhundert hinaus wurde der Text nicht mehr tradiert und geriet in Vergessenheit.

Wirkungsgeschichte

Das Comeback des Armen Heinrich begann Ende des 18. Jahrhunderts mit der Veröffentlichung einer der Handschriften durch Christoph Heinrich Myller. Wichtiger für die Popularität des Textes war jedoch die kommentierte Nacherzählung der Brüder Grimm von 1815 und deren Deutung des Werkes als Volkssage. 1842 folgte die erste textkritische Zusammenschau aller überlieferten Versionen durch Moritz Haupt. In der Folge wurde Der arme Heinrich zum am meisten rezipierten Werk Hartmann von Aues. Es wurde in praktisch alle literarischen Gattungen überführt.

Bekannt sind etwa die lange Balladenfassung von Adelbert von Chamisso (1839) oder H. W. Longfellows Bühnenfassung Die goldene Legende von 1851. Hans Pfitzners erstes Opernwerk war eine Vertonung des Armen Heinrich (1895). Ricarda Huchs Fassung von 1899 gilt als die bedeutendste Nachdichtung. Die Dramatisierung des Stoffes durch Gerhart Hauptmann 1902 stellt einen weiteren Meilenstein in der Rezeption dar.

Während der literarische Stoff ab den 1920er-Jahren auf immer weniger Interesse stieß, erschien ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl von historisch-kritischen Editionen des Textes. Ab den 1990er-Jahren schließlich erlebte die Geschichte einen neuerlichen Zuwachs an literarischer Zuwendung, etwa als Bühnenstück durch Tankred Dorst (1997), in Markus Werners Roman Bis bald von 1992 oder als lyrische Nacherzählung durch Rainer Malkowski 2003.

Über den Autor

Die genauen Lebensdaten Hartmann von Aues sind nicht überliefert. Auch über seine Lebensumstände ist kaum etwas bekannt. Ebenso wenig lassen sich seine Werke präzise datieren. Immerhin gilt als sicher, dass Hartmanns literarisch aktive Zeit etwa in die Jahre zwischen 1180 und 1210 fällt. Wahrscheinlich stammt er aus der Nähe von Freiburg im Breisgau, jedenfalls aus dem Gebiet des alten Herzogtums Schwaben. Über seinen Stand und seine Bildung äußert sich Hartmann unter anderem im Prolog seiner Verserzählung Der arme Heinrich. Dort nennt er sich einerseits einen „gelehrten Ritter“, rechnet sich andererseits aber dem unfreien Stand der Ministerialen zu, einer sozialen Schicht am unteren Ende der Feudalhierarchie, deren Mitglieder für einen Dienstherrn verschiedenste Aufgaben in der Verwaltung wahrnehmen konnten. Eine Ausbildung zum Gelehrten konnten Menschen seines Standes am ehesten in einer Domschule erhalten. Seine Werke lassen auf Grundkenntnisse in Philosophie, Theologie und Rhetorik schließen. Die Selbstdarstellung als Ritter bezieht sich wohl weniger auf den eigenen Stand als vielmehr auf eine Geisteshaltung, die an das Idealbild der höfischen Gesellschaft anknüpft. Hartmann kannte sich gut mit ritterlichen Kampftechniken aus. Seine Teilnahme an einem Kreuzzug gilt allerdings als umstritten. Als Hartmanns erstes literarisches Werk wird das Klagebüchlein angesehen, ein allegorisches Zwiegespräch in Versen über die Minne. Nach dem Artusroman Erec (um 1180) sowie den höfischen Legenden Gregorius und Der arme Heinrich, die auf die Motive göttlicher Gnade und persönlicher Schuld Bezug nehmen, verfasste Hartmann Iwein (um 1200), ein weiteres Epos aus dem Artusumfeld.

Die schwache Autorität der SchuleIm Interview „Die schwache Autorität der Schule“ in der Wochenzeitung „Die Furche“ vom 22. September 2011 beschäftigt sich Roland Reichenbach, Professor für Pädagogik an der Universität Basel, mit dem Thema Autorität, insbesondere in der Schule. Reichenbach definiert Autorität grundsätzlich als asymmetrische […]

educacion mundo

Wie besteht eine Lehrperson vor ihrer Klasse? Zu dieser Frage forscht Pädagogikprofessor Roland Reichenbach. Seine Ergebnisse und persönliche Einstellung zu Autorität.

Wir haben sie wohl alle noch in Erinnerung: die Lehrerinnen und Lehrer,

deren blosses Erscheinen im Klassenzimmer dafür sorgte, dass aufmerksame Ruhe einkehrte. Und diejenigen, deren zigfache Ermahnungen uns nicht daran hinderten, Blödsinn zu machen. Vielleicht folgten wir Lehrpersonen vom Typ Nummer eins, weil sie uns einschüchterten. Oft aber hatte unsere Kooperation auch andere Gründe: Auf manche Lehrpersonen hörten wir, weil sie, wie wir fanden, es einfach draufatten.

Wie besteht eine Lehrperson vor der Klasse? «Autorität hat man nicht, sie wird einem zugesprochen – oder eben nicht», sagt Roland Reichenbach. Der ehemalige Realschullehrer ist Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaften an der Universität Zürich und forscht auf dem Gebiet der pädagogischen Autorität. Diese bezeichnet er als Beziehungsleistung, die nur gelingt, wenn andere sie anerkennen. «Eine wichtige Quelle der Anerkennung der Lehrperson als Autorität ist ihr Wissensvorsprung», so Reichenbach. «Wer sein Fach beherrscht, von dem lässt man sich in der Regel auch etwas sagen.» Wir erkennen also an, wem wir Glauben schenken können.

«Ich sage als Lehrperson ehrlich, was ich denke.»

Roland Reichenbach, Pädagogikprofessor und ehemaliger Realschullehrer

Nebst Glaubwürdigkeit sei Vertrauenswürdigkeit wichtig: «Dabei steht nicht nur das Fachliche, sondern auch das Verhalten im Vordergrund: Ich sage als Lehrperson ehrlich, was ich denke, halte mein Versprechen, treibe keine falschen Spiele. Ich behandle alle Schülerinnen und Schüler gleich.»

Dass es um die Autorität der Lehrpersonen beziehungsweise den Gehorsam der Schülerinnen und Schüler so schlecht bestellt ist, wie Medienberichte es zuweilen vermuten lassen, glaubt Reichenbach nicht: «Nach wie vor sind die meisten Kinder und Jugendlichen kooperativ, lassen sich etwas zeigen.»

Dass Lehrpersonen an Achtung, ja ihre Rollenautorität praktisch ganz verloren hätten, sei etwas, das auch andere Berufe ereilte. So habe man früher unhinterfragt den Rat von Ärzten oder Bankiers befolgt, heute würden diese kritisch betrachtet und Zweit- und Drittmeinungen eingeholt.

Die Emanzipation der Gesellschaft von Rollenautoritäten habe in vielerlei Hinsicht den sozialen Fortschritt begünstigt, sagt Reichenbach. Nichtsdestotrotz böten Autoritäten im Idealfall aber auch Sicherheit und Orientierung, die Abkehr von ihnen gehe deshalb stets mit Verunsicherung einher. Daraus resultiere wiederum das Bedürfnis nach verlässlicher Führung, offen zutage trete es derzeit in der Politik, wo Populisten dank «sicherer» Rezepte für Ordnung und Stabilität Erfolge feierten.

«Wenn es selbst Erwachsene kaum aushalten, sich selbst überlassen zu sein, sollte das die Frage aufwerfen, wie viel Selbstbestimmung für Kinder gut ist», findet Reichenbach. Die Entwicklung der Lehrerrolle von der Führungsperson zum Lernbegleiter sieht er darum kritisch. Selbstbestimmtes Lernen, also Ansätze, wonach Kinder Stoff in Eigenregie erarbeiten oder ihren Lernfahrplan selbst bestimmen sollen, überzeugen den Pädagogen nicht: «Die Behauptung, es sei kindgerecht, auf Anleitung zu verzichten, dünkt mich ein Irrtum. Es hat etwas Perfides, unsere eigene Ratlosigkeit auf die Kinder abzuwälzen, indem vor allem sie entscheiden sollen.»

«Nichts ist so fragwürdig wie über neue Menschentypen neue Verhältnisse schaffen zu wollen.»

Die deutsche Philosophin Heidemarie Bennent-Vahle über Arendts Sicht auf die Erziehung.

Reichenbach sagt, er halte es in dieser Hinsicht mit Hannah Arendt. Die deutsche Philosophin (1906 – 1975) zählt zu den wichtigsten Verteidigerinnen der Demokratie und vertrat mit Nachdruck die Auffassung, pädagogische Erziehung müsse konservativ sein. Arendt verstand darunter das Bemühen von Lehrerinnen und Erziehern, Kindern gegenüber für die bestehende Welt einzustehen, sie zu bewahren und zu schützen. Dass man in der Welt Vertrauen haben und für die Welt hoffen darf, ist Arendt zufolge nämlich eine der wichtigsten Botschaften, die es Kindern zu vermitteln gilt.

«Nichts ist deshalb in Arendts Augen in der Erziehung so fragwürdig wie der Versuch, über die Heranzüchtung neuer Menschentypen neue Verhältnisse schaffen zu wollen», schreibt die deutsche Philosophin Heidemarie Bennent-Vahle über Arendts Sicht auf die Erziehung. Und weiter: «Die auf Weltverbesserung ausgerichteten pädagogischen Rezepte haben vor allem ein Ergebnis: Das traditionelle Wissen der Eltern wird ausgehebelt und lässt diejenigen schwanken, die dem Kind Bodenhaftung geben sollten.»

Für Reichenbach heisst dies, als Lehrperson auf klare Anweisungen, transparente Ziele und strukturierten Unterricht zu setzen. Auf diese Lenkungsfunktion seien vor allem leistungsschwächere Schüler und Kinder aus sozial benachteiligten Familien angewiesen. «Wir dürfen nicht vergessen», sagt Reichenbach, «dass die Schule für viele Kinder der einzige verlässliche, berechenbare Ort ist. Ihnen ist nicht geholfen, wenn wir Strukturen zunehmend aufweichen und Selbstorganisation an deren Stelle rücken. Im Gegenteil, sie werden dadurch noch orientierungsloser.»

Halt vermittle nur eine Führungsperson, die sich nicht scheue, sich auch als solche zu sehen, so Reichenbach. In Frankreich oder in den USA gehe man mit pädagogischer Autorität unbefangener um. So sei im Zusammenhang mit einer Lehrperson ganz selbstverständlich von Leadership die Rede.

Im deutschsprachigen Raum schrecke man jedoch vor dem Führungsbegriff zurück. «Der Missbrauch von Autorität und Gehorsam in der deutschen Vergangenheit wirkt in der Erziehung bis heute nach», so Reichenbach. «Auch in der Deutschschweiz, wo sich die pädagogische Landschaft schon immer stark an Deutschland orientiert hat.»

Dass Autorität zum diffamierten Begriff wurde, sei verständlich, aber problematisch, sagt Reichenbach: «Praktisch jede pädagogische Tätigkeit ist mit Führungsaufgaben verbunden. Darauf verweist schon der Wortteil ‹agoge›. Er leitet sich aus dem griechischen ‹ágein› ab, und damit ist nichts anderes als Führen oder Anleiten gemeint.»

Dass pädagogische Führung heute nicht mehr bedingungslos anerkannt wird, sondern verdient sein will, findet Reichenbach derweil eine begrüssenswerte Entwicklung: «Die Schule hat ihren Heiligenschein eingebüsst. Heute müssen Lehrpersonen ihre Autorität weitgehend selbst herstellen – und dies fällt vielen schwer.»

In der öffentlichen Diskussion um Erziehungsfragen scheint das Thema der pädagogischen Autorität wieder rehabilitiert zu sein. Allerdings ist der Begriff, die Notwendigkeit des Konzepts und die Bedeutung der pädagogischen Praktiken, die mit «Autorität» in Verbindung gebracht werden, innerhalb der Erziehungswissenschaft umstritten.

Trotzdem wissen zumindest praktisch tätige Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie ohne Anerkennung ihrer Autorität kaum sinnvoll wirksam sein können. Das Buch will das Thema «Pädagogische Autorität» wieder sachlich in die erziehungswissenschaftliche Debatte einführen.

Dafür werden soziologische, psychologische, psychoanalytische, literarische und erziehungswissenschaftliche Zugänge zum Thema gewählt, in ihren historischen Facetten rekonstruiert und ihrer Bedeutung für aktuelle Fragestellungen analysiert.

Roland Reichenbach versteht unter Autorität ein Anerkennungsverhältnis, das nicht durch Zwang oder Gewalt, sondern durch freiwillige Anerkennung der Autoritätsperson zustande kommt1. Autorität wird also nicht einfach besessen, sondern von anderen zugeschrieben1.

Asymmetrische Beziehung: Autorität wirkt in einer asymmetrischen Beziehung, in der eine Person akzeptiert, dass eine andere Person in bestimmten Bereichen etwas zu sagen hat.

Freiwillige Anerkennung: Die Anerkennung von Autorität erfolgt freiwillig und ohne Zwang.

Begrenzte Anerkennung: Die Anerkennung ist oft auf bestimmte Bereiche beschränkt, z.B. akzeptiert man von einem Arzt nur Ratschläge in Gesundheitsfragen.

Gesellschaftlicher Wandel: Historische und gesellschaftliche Veränderungen haben das Verständnis und die Akzeptanz von Autorität beeinflusst.

Machtmissbrauch: Es besteht die Gefahr, dass autoritäres Verhalten und Machtmissbrauch mit echter Autorität verwechselt werden.

Erhalt von Anerkennung: Die Herausforderung besteht darin, die Anerkennung und das Vertrauen derer zu erhalten, die die Autorität anerkennen sollen.

Reichenbach betont, wie wichtig es ist, das Phänomen der Autorität zu verstehen und zu fragen, was es für die pädagogische Ethik bedeutet.

Por Jorge Sánchez Gente ocupada en temas profundos propone que la primer experiencia es pensar. En contraste declaran algunos, lo más importante que deberíamos pensar hoy es que no pensamos lo suficiente. No se refieren a que no lo hagamos definitivamente. Lo entienden como un […]

destacada nota_semanario noticia

Gente ocupada en temas profundos propone que la primer experiencia es pensar. En contraste declaran algunos, lo más importante que deberíamos pensar hoy es que no pensamos lo suficiente. No se refieren a que no lo hagamos definitivamente. Lo entienden como un aprendizaje que combinando lógica y conciencia, es continuo por inacabado. En definitiva, se trata de la manera en que nos ubicamos en realidades que independientemente de la dimensión que interese, supone un devenir ciertamente abrumador para el entendimiento de cualquiera en particular.

El empeño por morigerar las angustias que atravesamos, arribar a la solución de carencias inéditamente extendidas y por reactivar las actividades económicas invita a poner foco entre otras cosas en la innovación de procesos, productos y servicios. Comunicaciones instantáneas, globales y baratas se asume, podrían canalizar conocimiento disperso en la sociedad hacia propuestas de valor que por novedosas traccionen actividades y empleo generando riqueza. Aseveración que en principio es correcta.

Difundimos un importante acervo para promover visiones por el estilo. Pero los supuestos sobre los que se edifican generalmente refieren a realidades que no son con las que tratamos habitualmente. Desde luego esto no los descarta a priori. En todo caso, es importante entender que aprender de otras realidades requiere de la comprensión de cómo han hecho otros antes que de la traspolación de sus conclusiones.

Por economía digital se entiende a la dinámica de mercados en los que la creación de valor y su intercambio transcurren en entornos digitales. Su objeto de explotación es el dato, producido en la interacción de agentes que se relacionan empleando infraestructuras telemáticas. La naturaleza del dato como bien privado y público simultáneamente, y el hecho de que no perezca y pueda explotarse indefinidamente tiende a cambiar el proceso económico, la competencia y la acumulación de capital.

Provoca lo que se llama efectos de red. Cuanto más grande es la red, más datos se producen. Cuanto mayor es la capacidad de capturarlos y procesarlos, más importante es la escala de la explotación económica. Sobre estas capacidades se construyen las ventajas competitivas de las empresas. Ello resulta en estrategias de negocio del tipo envolvente. Esto es la integración permanente de nuevas iniciativas o emprendimientos en propuestas de valor de empresas más consolidadas que expanden su oferta. Importante tractor de la reorganización empresarial en mercados que por suficientemente digitalizados ofrecen oportunidades a nuevos emprendimientos. Esta arista que no es la única relevante, es la que ha atraído la atención buscando promover el desarrollo del emprendedorismo. Constituye la referencia conceptual de lo que habitualmente consumimos sobre el tema.

En contraste y como venimos señalando en la columna, la economía del sur de Chubut Argentina atraviesa el efecto combinado del cambio tecnológico y la transición energética. Mientras la primera promueve la migración de capital hacia la Cuenca Neuquina en el corto plazo, la segunda tiende a desconectarla a mediano y largo plazo de las tradicionales cadenas de valor de las que participa. Para el interés de estos comentarios, su singularidad estriba en el contraste entre los incentivos que ofrece a la inversión y la dotación de recursos naturales y genéticos disponibles.

Su sistema político ofrece mejores incentivos a la captura de rentas del estado que al desarrollo de proyectos competitivos. Se trata del resultado de la histórica organización corporativista de la economía con preeminencia estatal. El estado controlado por grupos que lo asumen como botín para distribuir rentas espurias y prebendas, se convierte en objeto explícito de cooptación. Esta es una circunstancia que combina con la volatilidad de la economía nacional, que inhibe inversiones que requieren tiempo para producir resultados. Este es el caso de la explotación de recursos naturales y genéticos.

Ciertamente, la competitividad de cualquier empresa incluso de las de nuestro medio y atendiendo al sector de que se trate, se basa en la innovación de procesos y en sus esfuerzos de marketing. Conceptualmente, la combinación gana y retiene clientes a la vez que provee la productividad que facilita la sobrevivencia y el crecimiento. Pero las posibilidades de generalizar la innovación hasta convertirla en dispositivo de significación están limitadas por factores institucionales que no es posible excluir de las reflexiones que pretendan soportar acciones consistentes en la materia.

En primer lugar la incapacidad para establecer una regla monetaria que por compartida sea sustentable, hace de la estabilización una meta nacional permanente por inalcanzable. Resulta en la inmediatez como foco excluyente de cualquier plan y en la inhibición de alternativas asociadas al largo plazo. La confianza se construye en el tiempo, no se decreta. Esta circunstancia generalmente es tan omitida por los entusiastas de alguna tecnología como por dirigencias ocupadas en rentas inmediatas.

Por esto último las iniciativas públicas tienen más efectos publicitarios que reales. Los cambios en el patrón de desarrollo son esperables por los efectos acumulativos a lo largo del tiempo. Exceden cualquier gestión pues se trata de una construcción colectiva. En todo caso, los facilitadores son la disponibilidad permanente de financiamiento y la investigación sistemática transferida como ofertas de capacitación, entrenamiento e información de mercados. Cada una requiere de coordinación y grandes cuotas de participación efectiva del sector privado procurando pertinencia. Condición que se contrapone con las necesidades de control político de reparticiones que se utilizan como premios a la lealtad partidaria antes que como instrumento de prestaciones efectivas. Esas organizaciones finalmente suelen devenir en onerosas burocracias.

De esto no están exentas las universidades nacionales. A la postre los mayores centros albergando talento multidisciplinario. Su régimen de empleo generalmente inhibe salvo excepciones, la competencia de proyectos académicos y la interacción con el medio. Un sistema universitario cerrado, no solo es escasamente contribuyente de algún cambio sino que limita su actividad a la auto reproducción. Hemos señalado antes la ausencia de la creación de nuevas empresas o la formación de estrategias en las currículas de ciencias económicas. Una de sus consecuencias es la inexistencia de programas de investigación y su divulgación entre la comunidad empresaria.

La innovación en definitiva, representa una urgente necesidad en la región. Es menester pensarla más y rigurosamente. Sin atender críticamente al acervo conceptual que habitualmente se promueve, las singularidades de la economía en la que pretenda desplegarse, la exposición de las actividades a la volatilidad, la calidad de la coordinación interinstitucional y el desperdicio habitual de recursos públicos que la desatiende, se limita a entusiasmo o incluso a ideología.

Jorge Sánchez es Consultor Asociado en Claves ICSA Master of Business Administration por Broward International University, Diplomado en Políticas Públicas por UNPSJB, Diplomado en Economía Austríaca por ESEADE y en Negocios Internacionales por UNLZ. Las imágenes son producciones del artista Mauro Esains en Comodoro Rivadavia, Argentina.

Mientras nadie sale del estupor por las escandalosas y repugnantes revelaciones sobre la licenciosa vida de Alberto Fernández y cuando el Kirchnerismo (auto percibido peronista) intenta enterrar sin velar al “cadáver político” del ex presidente puesto por Cristina, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso […]

destacada noticia regional

Mientras nadie sale del estupor por las escandalosas y repugnantes revelaciones sobre la licenciosa vida de Alberto Fernández y cuando el Kirchnerismo (auto percibido peronista) intenta enterrar sin velar al “cadáver político” del ex presidente puesto por Cristina, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso sacó pasajes para subirse al “tren fantasma” del rejunte que pretende ganar un espacio antes de la debacle total.

Fue en la provincia de La Rioja, a donde viajo el Jefe comunal riogalleguense para buscar una foto que no lo deje afuera de lo que será seguramente un intento por re armar un espacio herido de muerte por el descreimiento generalizado de la ciudadanía. En este espacio político que perdió el rumbo ante el silencio y la dudosa conducción de Cristina, quien entre la dictadura de Maduro y los casos de corrupción y violencia de género que protagoniza Alberto – sumado a la caída de Fernando Espinoza en la Matanza, acusado de violación, y la pésima gobernación de Buenos Airesde Áxel Kiccilof – parece haber dejado un barco a la deriva en la que el PJ no sabe como enderezar.

Allí va Grasso, en busca de un lugar ya que en Santa Cruz pierde protagonismo mas allá del municipio que conduce o que a duras penas intenta conducir.

Por eso, haciendo caso a algún asesor/a trasnochado/a, se fue a la provincia norteña, en donde solo circula la cuasi moneda“Chacho” que sin respaldo alguno inventó Quintela, para una provincia empobrecida por años de “feudalismo”.

Es que el riojano aprovechando el “río revuelto” busca quedarse con el sello del PJ junto a Áxel, en una dupla que seguramente será la fórmula de aquí en más y para ello inventó un acto como seudo relanzamiento. Se trató del acto de jura de la nueva Constitución provincial.

En ese escenario – lejos del escenario en realidad – estuvo Grasso, buscando la foto y presentándose como el “heredero” del kirchnerismo santacruceño.

Según la prensa oficial del municipio, el intendente se reunió el jueves con el gobernador Quintela, luego de haber asistido al encuentro de la Federación Argentina de Municipios ( cuyo presidente es el presunto abusados sexual, Espinoza) «en busca de frenar el ataque a las comunidades del interior del país», afirmaron sus voceros.

Pero la verdad es otra: lo que busca Gasso es mostrase como protagonista “de algo”; aunque más no sea ser parte de los restos de la ahora oposición.

En medio de la vorágine de la información que revela la verdad sobre la gestión de Alberto y el recelo que despierta en la mayoría de los dirigentes del PJ el rol que cumplió en los últimos años el “Kirchnerismo, Cristinismo y La Cámpora”; el intendente de Río Gallegos intenta surgir como un heredero natural de la “pinguinada”. Alguien debería haberle avisado, que esa herencia no solo está devaluada en el país, sino que en Santa Cruz pocos quieren ser identificados como parte de esa estructura que desvalijó a la provicia.

No obstante, Grasso sabe que no le queda otra y por eso viajó a la Rioja en busca de la “bendición” de quines seguramente comenzarán a tomar decisiones dentro del PJ.

En tal sentido Grasso aseguró: «debatimos sobre la reorganización del peronismo y como proyectar un nuevo modelo de país, inclusivo, productivo, con la industria como faro y los trabajadores como columna vertebral, en definitiva el anhelo de volver a ser la esperanza de nuestro pueblo, sin quejas pero con trabajo y debate». En definitiva, todo lo que prometieron por décadas; y nunca hicieron.

Este viernes, durante el acto de jura por la nueva Constitución de La Ríoja, todos los presentes intentaron dar una muestra de “unidad y recambio”, pero las caras lo decían todo: la unidad es a conveniencia y el recambio son los mismos de siempre.

Así, en el “superdomo” de la capital riojana se pudo ver al “mayordomo de Cristina” Oscar Parrilli, pasando por el tucumano Juan Manzur, la ex ministro de Alberto y “social de Massa” Victoria Tolosa Paz, junto a algunos intendentes del conurbano como Leonardo Nardini y Daniel Gollán, exministro de salud de la última etapa K en el gobierno nacional. Los mismos de siempre. Entre ellos, un poco mas lejos en las filas del “atrás” estaba Grasso; en una lógica que la gente ya descubrió. Con los mismos de siempre, se obtienen los mismos resultados. Esto es lo que viven a diario los vecinos de Río Gallegos.

A este “tren fantasma” que aun carga con un “cadáver político”; sin conducción y rodeado de fantasmas de la vieja política, se subió Pablo Grasso.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, avanza el plan de mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos escolares de la provincia. En esta ocasión, el equipo de conducción del Colegio Provincial Secundario N°23, “República de Guatemala” y de […]

noticia regional

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, avanza el plan de mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos escolares de la provincia. En esta ocasión, el equipo de conducción del Colegio Provincial Secundario N°23, “República de Guatemala” y de la Escuela Primaria Provincial N°71, “Pioneros de Santa Cruz”, brindaron detalles de las reparaciones y refacciones realizadas en el edificio que comparten ambas instituciones.

En el marco del plan de mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos escolares de la provincia, este viernes el equipo de conducción correspondiente al Colegio Provincial Secundario N°23, “República de Guatemala” y de la Escuela Primaria Provincial N°71, “Pioneros de Santa Cruz” detallaron sobre las reparaciones y refacciones realizadas en el establecimiento educativo.

En este sentido, la Rectora del CPES N°23, Melisa Scott comentó que se han realizado diversos trabajos aproximadamente hace dos semanas y hoy cuentan con un colegio totalmente en condiciones de ser utilizados por todos los alumnos. “Han mejorado la iluminación de los sectores de los pasillos y las aulas, han cambiado todos los picaportes, repararon sanitarios que estaban inhabilitados, se reemplazaron las griferías y espejos, habilitaron bebederos que hace años que no funcionaban en la escuela, mejoraron todo el sistema de calefacción y radiadores”, detalló.

Con respecto al gimnasio, destacó que “es el logro más importante, que nos gratifica porque desde el 2020 que estaba en desuso en estos últimos tres años porque no contaba con calefacción. Hoy tenemos un gimnasio calefaccionado donde nuestros estudiantes van a poder realizar muchas actividades”.

La rectora manifestó que estas reparaciones y refacciones les posibilita, por un lado, incrementar la matrícula de la escuela porque cuentan nuevas propuestas educativas para los estudiantes y, por otro lado, permite recuperar el sentido de pertenencia de los jóvenes del Colegio República de Guatemala, que se había venido perdiendo al no contar con las condiciones de edilicias.

Asimismo, Melisa Scott mencionó que en muchas oportunidades tuvieron que suspender clases y por largo tiempo los alumnos por esta falta de inversión en infraestructura escolar. “Toda la comunidad educativa, padres, alumnos y docentes, estamos muy contentos con el Consejo Provincial de Educación ha hecho por el colegio”, valoró.

Finalmente, agradeció a las autoridades que gestionaron estos cambios que favorecen las propuestas educativas para los estudiantes y la posibilidad de interactuar con la comunidad educativa en su conjunto y con la comunidad en general.

Por su parte, la directora de la EPP N°71, Claudia Reynoso comentó que en estos últimos meses dejaron de funcionar los motores de las calderas del segundo piso por lo que tuvieron que rotar algunos grados o juntar secciones, de manera de evitar que no se suspendan las clases. “Hoy cada grado puede estar en su piso, los docentes contentos, porque cada uno está en su hogar. Nosotros en primaria usamos mucho soporte gráfico, cada docente tiene colgado sus herramientas didácticas, su armario con los materiales y datos de los alumnos, y esto a veces es engorroso cuando tenemos que trasladar los docentes de un piso a otro”, planteó.

También agradeció al Consejo Provincial de Educación que ante cualquier reclamo es solucionado a la brevedad. “Todas las instituciones educativas estábamos en las mismas condiciones, y hoy somos varios los que estamos contentos por estos cambios que seguramente van a continuar en los edificios que aún no han recibido el mantenimiento que se necesita”, concluyó.

Con el propósito de fortalecer los vínculos entre el Reino de Arabia Saudita y las provincias, un grupo de legisladores nacionales, entre los que se encontraba el diputado José Luis Garrido, recibió la visita de embajador de dicho país en Argentina, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri, […]

noticia regional

Con el propósito de fortalecer los vínculos entre el Reino de Arabia Saudita y las provincias, un grupo de legisladores nacionales, entre los que se encontraba el diputado José Luis Garrido, recibió la visita de embajador de dicho país en Argentina, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri, en el Congreso. El legislador santacruceño en nombre del Ejecutivo Provincial, invitó formalmente al diplomático a conocer la provincia y su potencial.

En la jornada de ayer, el Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino de Arabia Saudita, presidido por la diputada Marcela Campagnoli (CC), e integrado por los diputados José Luis Garrido (Por Santa Cruz); Nicolás Emma y Marcela Pagano (La Libertad Avanza); Hernán Lombardi y Martín Maquieyra (PRO); Pablo Juliano (UCR); Oscar Zago (MID); María Ávila, Tanya Bertoldi, Roxana Monzón, Blanca Osuna, y Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria), mantuvo una reunión con Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri, quien está al frente de la embajada del país de Medio Oriente en Argentina. Los presentes en el en el Salón de Conferencias de la Cámara Baja, celebraron el espacio y el diálogo mutuo.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de la diplomacia parlamentaria, dado que la misma permite fortalecer los lazos de amistad creando puentes de cooperación en economía, cultura, para lograr la expansión bilateral del comercio.

En ese contexto, contexto el diputado José Luis Garrido aprovechó la oportunidad para formular una invitación oficial para que el diplomático de Arabia Saudita visite la provincia, donde será recibido por el gobernador Claudio Vidal y su equipo de trabajo. “Me reuní con otros legisladores y el embajador Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri, e iniciamos el diálogo para su visita a Santa Cruz”, recalcó.

Por su parte, el embajador afirmó que “existen muchas áreas en las que podemos trabajar en conjunto”. “En Argentina hay muchas oportunidades”, concluyó.

Lotería de Santa Cruz, a través del Telebingo, entregó el primer auto 0km a Mónica, una jubilada que ha sido fiel seguidora del juego de la familia desde sus inicios. Juan Maier, presidente de Lotería de Santa Cruz, le entregó la llave y los papeles […]

noticia regional

Lotería de Santa Cruz, a través del Telebingo, entregó el primer auto 0km a Mónica, una jubilada que ha sido fiel seguidora del juego de la familia desde sus inicios. Juan Maier, presidente de Lotería de Santa Cruz, le entregó la llave y los papeles del auto Renault Sandero 0km.

La Agencia Oficial N.º 314 de Río Gallegos vendió el cartón ganador N.º 5777 del Telebingo Santacruceño especial invierno, sorteado el 8 de julio de 2024. Durante la entrega, estuvieron presentes autoridades de LOAS, el equipo operativo del Telebingo y otros invitados especiales.

«Gracias a todo el público apostador que confía en el Telebingo y en Lotería de Santa Cruz», destacó Juan Maier, presidente del organismo, durante la entrega del premio.

Más chances de ganar

Desde agosto, Lotería de Santa Cruz aumentó las posibilidades de ganar un auto Renault Sandero 0km en la 4° ronda, con la bolilla 41. Si no sale, el premio pasará a la siguiente semana y a la bolilla 42, aumentando las posibilidades de tener un ganador.

Participa y ganá

Los interesados en participar del juego pueden acercarse a las agencias oficiales habilitadas por Lotería de Santa Cruz y adquirir su cartón a solo $2.000.

Fueron las palabras del ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, en el marco de la situación pesquera que atraviesa Santa Cruz. Además, realizó importantes anuncios en materia de inversiones por parte de empresas extranjeras para la provincia, la situación de la Planta […]

noticia regional

Fueron las palabras del ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, en el marco de la situación pesquera que atraviesa Santa Cruz. Además, realizó importantes anuncios en materia de inversiones por parte de empresas extranjeras para la provincia, la situación de la Planta de Silos en Punta Quilla y conectividad aérea.

El ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, dialogó sobre diferentes temas inherentes a la Cartera Productiva y los ejes de gestión de la provincia.

En primer lugar, habló sobre la situación que atraviesa el sector pesquero provincial que, consideró, “hemos visto como el calamar anduvo bien, la merluza está avanzando y el tema langostino está generando estas cuestiones, por eso se le puede dar ventaja competitiva al Puerto Deseado en función de ser el precursor de recursos”.

“La provincia puede definir no firmar el convenio del Golfo, el acuerdo de la veda y dar permiso para pescar dentro de las doce millas, también lo podemos definir. O sea, hay muchas cosas arriba de la mesa en un área que es muy compleja, donde hay muchos intereses y la realidad es que hasta el Gobernador ya lo ha planteado, vamos a defender los intereses de Santa Cruz y si hay que rediscutir toda la pesquería argentina, pues que así sea”, manifestó.

Asimismo, Martínez hizo mención del trabajo que están llevando adelante en cada uno de los puertos santacruceños: “Tenemos que trabajar para potenciar el puerto, tenemos que generar el puerto productivo y seguro y con seguridad jurídica para permitir que los barcos lleguen, que sean atendidos como corresponde, en el tiempo que corresponde. Estuvimos trabajando todos estos meses y la verdad es que el puerto está cada vez mejor”.

“Ese esfuerzo de la mano tanto de los trabajadores como de las empresas locales, pero ahora lo que se está discutiendo para nosotros tiene que ver por otro lado y en eso creemos que tenemos que ser firmes y plantear una defensa desde el territorio de los recursos de Santa Cruz y ponerlo en valor y en eso estamos”, expresó.

A su vez, consultado acerca de redefinir el modelo pesquero argentino, el ministro de la Producción, Comercio e Industria indicó: “De eso estamos hablando con las provincias patagónicas, con Tierra del Fuego, Chubut y Río Negro porque creemos que hay que generar iniciativas regionales como el fondo de merluza que no esté todo de alguna manera coordinado, conducido y donde los principales benefactores están en Mar del Plata como en otros lugares”.

RIGI e inversiones

Por otra parte, Martínez habló acerca del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases y que tipo de inversiones traerá consigo para Santa Cruz. “Es un hecho consumado el tema del RIGI a nivel nacional y realmente favorece la llegada de inversores. Desde el Ministerio, por lo menos tenemos tres, y está por entrar un cuarto pedido de inversiones por más de 200 millones de dólares en trabajar y adherirse de esta manera”.

“El primero es sobre cultivo de algas en tierra, con infraestructura que es un proyecto presentado por una empresa coreana que contempla toda una cuestión ambiental y generaría biocombustibles. El otro proyecto es sobre salmónidos con capitales japoneses, pero que una primera etapa serían los cuerpos de agua, la trucha y en una segunda etapa ellos proponen ver si se puede avanzar sobre la costa y el último, tiene que ver con inversiones en turismo”, explicó.

Silos en Punta Quilla

Por otra parte, el titular de la cartera Productiva brindó declaraciones sobre la situación que atraviesa la Planta de Silos de Punta Quilla. “Se envió a hacer un análisis sobre esa situación y el informe lo está haciendo en INTA porque creemos que como está planteado no es viable; ni económicamente ni operativamente. Por eso estamos trabajando en una cosa y es que no es viable porque querían el proyecto involucraba un barco que carga 40.000 toneladas la capacidad de los silos así hubieran puesto porque hay solamente dos iba a ser de 6.000 había una subutilización del barco, un costo operativo muy alto y con esto había que generar infraestructura para cargarlo, cola de camiones y demás cuestiones”.

“Pedimos un informe técnico que se está haciendo porque habría que verlo con una visión operativa más racional si la demanda durante los próximos años hasta que se vaya profundizando el trabajo de la suplementación no supera las 6.000 toneladas deberíamos acotar el trabajo de esa manera nosotros estamos sondeando en Santa Fe y en otros lugares tenemos posibilidad de traer el grano en silobolsa”, reiteró.

En cuanto a la reutilización del silo, añadió que “no hay que abandonarlo, pero si hay opciones de reutilización porque lo que está montado no llega a ser ni el 10% de lo presupuestado y lo que falta es la operativa y es más caro que traerlo por camiones. La realidad de tener costos excesivos no estamos de acuerdo, por eso lo estamos evaluando y la información va a ser técnica, por lo que cuando tengamos el informe lo vamos a dar a conocer”.

Conectividad Aérea

Por último, Martínez anunció las nuevas rutas de conectividad aérea en algunas localidades de la provincia. “Hay dos próximos a anunciarse, uno de más conectividad para Río Gallegos, estamos trabajando mucho sobre todo con Flybondi y de otras operadoras también para ver si podemos poner más vuelos. Hay un vuelo también que creemos que se va a anunciar próximamente que uniría Chile con Santa Cruz, puntualmente con Punta Arenas o con Santiago de Chile, Puerto Montt y Calafate”.

“Sería una línea que estamos viendo que sería interesante porque abriría todo el mercado del Pacífico que no lo tenemos, una conectividad directa, estamos trabajando en eso que está muy próximo a salir y después estamos trabajando para que antes del fin de año tengamos en activar una línea aérea regional con aviones de menor porte para que puedan unir la localidad de Santa Cruz”, concluyó.

El gobernador Claudio Vidal, se encontró con el ministro de Economía del Gobierno Nacional en Buenos Aires. La charla de trabajo giró en torno a la recuperación y fortalecimiento de la actividad minera; y soluciones para la pesca en la provincia. El gobernador de la […]

noticia regional

El gobernador Claudio Vidal, se encontró con el ministro de Economía del Gobierno Nacional en Buenos Aires. La charla de trabajo giró en torno a la recuperación y fortalecimiento de la actividad minera; y soluciones para la pesca en la provincia.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El mandatario definió que se trató de “una charla de trabajo enfocada en la recuperación y fortalecimiento de la actividad minera”, así como en “la búsqueda de soluciones para revitalizar la actividad pesquera en nuestro país”.

Según informó el Gobernador, durante la reunión se abordaron diversas estrategias para impulsar nuevos proyectos mineros que no solo contribuyan al crecimiento económico, sino que también se realicen bajo un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad social. La discusión incluyó temas clave como la innovación tecnológica, la seguridad laboral y el respeto por el medio ambiente.

Asimismo, se analizó la situación actual de la actividad pesquera, un sector fundamental para muchas comunidades costeras. Se plantearon soluciones concretas para recuperar la competitividad y sostenibilidad de esta industria, garantizando la conservación de los recursos marinos y la creación de empleo.

El Gobierno Provincial ha impulsado reuniones con todos los sectores involucrados en la industria pesquera y firmó un acta acuerdo junto a empresas y sindicatos en la que “las empresas se comprometen a aumentar el volumen de ingresos a Puerto Deseado y los trabajadores a sostener bajo un concepto de operatividad, calidad en el trabajo y costos congelados hasta finalizar la presente campaña”.

Tanto empresarios como trabajadores, dejaron plasmado en el acta que “este tipo de reuniones marcan un mojón en la historia de la actividad en Puerto Deseado y hacen que la actividad sea fortalecida por los consensos obtenidos” en el debate.

Caputo manifestó su visión sobre la necesidad de un trabajo conjunto entre el sector privado y el público, y destacó la importancia de generar condiciones favorables para atraer inversiones que permitan el desarrollo de ambos sectores.

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente desarrolló una serie de acciones en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Hubo reunión con el municipio y se entregaron kits sustentables de cuidado personal a los […]

noticia regional

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente desarrolló una serie de acciones en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Hubo reunión con el municipio y se entregaron kits sustentables de cuidado personal a los participantes de una charla virtual sobre plásticos.

El secretario de Estado de Ambiente, Sebastián Georgión acompañado por la directora general de Control y Monitoreo Ambiental, Marisol Espino y Aida Seguel del equipo de Educación Ambiental mantuvo un encuentro con la intendente Analía Farías, el Secretario de Gobierno, Carlos Lagos y el Director de Medio Ambiente Franco Lezcano.

El objetivo de la visita fue entregar kits sustentables de cuidado personal para los participantes de la charla virtual sobre plásticos llevada a cabo el pasado martes 30 de julio, allí, en la reunión se trataron temas relacionados a la gestión ambiental en la provincia y en la localidad.

Las autoridades provinciales recorrieron además la dirección de Medio Ambiente local, informándoles acerca de las tareas y trabajos que realiza el área, así como los próximos proyectos a realizarse en la localidad.

Finalmente, en esta visita también estuvieron observando el punto de acopio de leña y la zona donde se juntó el material de la campaña provincial «compostando en otoño».

“El presidente de la Nación @JMilei fue recibido en Vaca Muerta por nuestro Presidente y CEO, Horacio Marin, en lo que representa su primera visita oficial a esta formación, que se posiciona como una oportunidad de crecimiento para la economía argentina”, sintetizaron hoy desde la […]

destacada noticia regional

“El presidente de la Nación @JMilei fue recibido en Vaca Muerta por nuestro Presidente y CEO, Horacio Marin, en lo que representa su primera visita oficial a esta formación, que se posiciona como una oportunidad de crecimiento para la economía argentina”, sintetizaron hoy desde la cuenta oficial de la operadora en su cuenta oficial de la red social X.

Así se difundió la llegada del presidente Milei a la provincia de Neuquen, de paso hacia Chile, en donde desarrollará una agenda oficial. Antes de aterrizar en el vecino país trasandino, el mandatario estuvo en Neuquen en su primera visita desde su llegada a la Casa Rosada.

En este contexto, a las 9 de la mañana, el gobernador Rolando Figueroa recibió al presidente en el aeropuerto Presidente Perón de la capital provincial, antes de que el máximo mandatario subiera a uno de los helicópteros de la flota oficial para sobrevolar yacimientos de Vaca Muerta. El detalla de color fue que el mandatario provincial le regaló al presidente un cuchillo fabricado artesanalmente, y para cumplir con la tradición Milei lo retribuyó con una moneda. Luego de este contacto, entre protocolar e informal el mandatario inició el traslado hacia el yacimiento en donde visitó un equipo de perforación de última tecnología en Loma Campana que se encontraba perforando el pozo horizontal Soil 455 con una profundidad de 3.083 metros.

Posteriormente, mantuvo una reunión con los principales directivos de las operadoras con presencia en Vaca Muerta: YPF, PAE, CGC, Chevron Argentina, Exxon, Pampa Energía, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Total y Vista entre otras.

Expectativa

“Es un honor recibir al presidente de la Nación en nuestras instalaciones para poder mostrarle la potencialidad de Vaca Muerta y de toda nuestra industria. Tenemos el gran desafío de poner foco en esta formación y desarrollarla en profundidad para transformar a la Argentina en un gran exportador de energía”, afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

En ese marco, el sector la presentó las potencialidades que tiene Vaca Muerta para el país y la necesidad de impulsar obras claves de transporte de hidrocarburos como es el oleoducto Vaca Muerta Sur. El objetivo principal es lograr que el país exporte 30.000 millones de dólares anuales para el 2030.

Agenda en Chile

En el país trasandino, según publicó Ámbito, Javier Milei tendría un encuentro informal con su par chileno, Gabriel Boric. Ambos compartirán un acto por los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. Los presidentes brindarán un discurso ante empresarios e invitados. También los mandatarios de ambos países fueron invitados a la celebración de la empresa GasAndes, que opera el gasoducto que envía gas natural desde Argentina a Chile a través de la cordillera. El ducto tiene como socio cocontrolador a la empresa CGC de la familia Eunerkian, encargada de cursar la invitación al presidente Milei.

El gobernador Claudio Vidal le describió a Juan Antonio López Cazorla las necesidades de la provincia; y le compartió las conclusiones de la reunión realizada hoy en Río Gallegos, fruto de la cual se firmó un acta acuerdo en la que las empresas y los […]

noticia regional

El gobernador Claudio Vidal le describió a Juan Antonio López Cazorla las necesidades de la provincia; y le compartió las conclusiones de la reunión realizada hoy en Río Gallegos, fruto de la cual se firmó un acta acuerdo en la que las empresas y los sectores de los trabajadores se comprometen a aumentar los volúmenes de ingresos y a trabajar en paz.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, en el marco de su agenda nacional, sostuvo un importante encuentro con el Subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla. Durante la reunión, Vidal reiteró la necesidad de proteger y respetar la actividad pesquera en la provincia.

El mandatario provincial subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta con los distintos actores involucrados en el sector pesquero de Puerto Deseado y del resto de las terminales provinciales, asegurando así la paz social en la región. “Ahora es el momento de que las empresas cumplan con su responsabilidad; el recurso es nuestro y necesitamos más responsabilidad», afirmó Vidal.

Este encuentro se enmarca en los esfuerzos continuos del gobierno provincial por fortalecer la economía regional y asegurar que los recursos pesqueros sean gestionados de manera sostenible y en beneficio de toda la comunidad.

El mandatario le planteó al funcionario nacional que “El recurso es nuestro, necesitamos más actividad. Es una burla la actitud que han tomado algunas empresas. Estamos a media temporada y todavía queda mucho del promedio de toneladas del langostino para extraer y tratar en plantas de Santa Cruz.

Hoy en la capital provincial, se reunieron empresarios, sindicatos y gobierno para suscribir un acta acuerdo con “el objeto de buscar el consenso con los sectores de la pesca y la actividad portuaria, que permitan sostener la actividad productiva en Puerto Deseado”. En la reunión estuvieron la mayoría de las empresas y es a aquellas que faltaron a las que el gobernador cuestionó en su mensaje.

El acta afirma que “las empresas se comprometen a aumentar el volumen de ingresos a Puerto Deseado y los trabajadores a sostener bajo un concepto de operatividad, calidad en el trabajo y costos congelados hasta finalizar la presente campaña”.

Tanto empresarios como trabajadores, dejaron plasmado en el acta que “este tipo de reuniones marcan un mojón en la historia de la actividad en Puerto Deseado y hacen que la actividad sea fortalecida por los consensos obtenidos” en el debate.

Vidal, en tanto, convalidó el contenido de la reunión y lo trasladó a las autoridades nacionales, a fin de lograr compromiso de parte del gobierno federal en el respeto de los derechos portuarios santacruceños.

Tras la mesa de trabajo que se concretó en el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria donde se analizó la situación pesquera de Santa Cruz. Representantes empresariales celebraron la apertura al diálogo. “El sector pesquero viene bastante castigado”, resaltaron. El empresario Iván Mauri, gerente […]

noticia regional

Tras la mesa de trabajo que se concretó en el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria donde se analizó la situación pesquera de Santa Cruz. Representantes empresariales celebraron la apertura al diálogo. “El sector pesquero viene bastante castigado”, resaltaron.

El empresario Iván Mauri, gerente de Pesquera Santa Cruz, del grupo Iberconsa dialogó con la Secretaría de Comunicación y Medios Públicos consideró que el “encuentro fue bastante positivo, considerado la predisposición por parte del gobierno el de abrir una mesa de diálogo”.

“La idea de todos nosotros es la de poder avanzar trabajando en conjunto en algo productivo para la actividad que viene bastante castigada”, remarcó.

Con respecto a las situaciones anteriores vividas, Iván Mauri, contó que esta actividad tiene muchos vaivenes, y hoy “nos encontramos con un costo inflacionario alto contra la devaluación que hubo y se le suma la poca venta a nivel mundial”.

El representante de Iberconsa se mostró conforme por el encuentro y puntualizó “Celebramos que el gobierno abra estas mesas de diálogo donde los protagonistas podemos exponer las dificultades”.

Por otro lado, y con respecto a la Cooperativa Santa Cruz en Puerto Madryn, Mauri explicó que “hay una situación biológica que nosotros no podemos manejar y la idea no es pararse en lo que pudo ser, sino qué vamos hacer para rever la situación ya que como representantes de las empresas nos preocupa la situación y en esto siempre hay proyectos a corto, mediano y largo plazo”.

Para finalizar Mauri indicó: “Hay infraestructura de algunos puertos donde se necesita inversiones y así podemos salir adelante».

Por su parte, el empresario Eduardo Santomé, gerente de Vieiras Argentina, manifestó estar muy conforme con la mesa de trabajo ya que se pudo revisar todo lo que estaba pendiente. “Viene posiblemente, un cambio de actitud”, prosiguió Santomé, y es el de mantener este tipo de reuniones para ir consiguiendo todo lo que necesitamos”.

“Uno de los cambios necesarios es resolver tanto por parte de ellos como con los operativos, los costos y el funcionamiento general de lo que sería la administración y demás ya que están apareciendo novedades de la legislación con respecto a las autoridades que estaban dormidos”, afirmó y agregó para concluir: “La operativa de cualquier empresa, no se resuelve fácilmente entonces ahora, tenemos que re adaptarnos y parar un poquito esa velocidad que se está intentando poner”.

Hoy tal cual estaba convocado el ministro de Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez junto a su par de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez, encabezan una mesa de trabajo con gremios y empresas del sector pesquero en las instalaciones de la Cartera de […]

noticia regional

Hoy tal cual estaba convocado el ministro de Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez junto a su par de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez, encabezan una mesa de trabajo con gremios y empresas del sector pesquero en las instalaciones de la Cartera de Producción en Río Gallegos.

La reunión que se inició en la mañana y continua a la tarde tiene como premisa promover una política centrada en el sector productivo de la provincia, para lo cual se convocó a referentes de gremios y empresas pesqueras para discutir políticas públicas, Puertos Seguros y la responsabilidad de los empresarios en la descarga de barcos en Puerto Deseado y otros puertos de la provincia.

Además de los titulares de las Carteras de Producción y Trabajo del Ejecutivo Provincial, participan en la mesa de diálogo, el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Harold Bark; y la directora de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Selsa Hernández.

En ese contexto, Gustavo Martínez dialogó con la Secretaría de Comunicación y Medios Públicos puntualizando que “fue un hecho importante en la provincia. Es poner a consideración todo el trabajo que se viene realizando, no solamente nuestro trabajo sino con el sector”.

Asimismo, precisó que este sector económico “tiene muchas dinámicas actuales, de los puertos y lo referente en lo económico con una diagramación de la pesquería argentina que se discute en el Consejo Federal y que Santa Cruz ha venido cediendo durante muchos años. Por eso, este tipo de reuniones son para generar políticas públicas y posturas en común sobre qué necesita Santa Cruz para reactivarse”.

En tal sentido, el funcionario provincial indicó que “esto va a demandar no solamente charlas con el Gobierno Nacional y las autoridades, sino también en el Consejo Federal Pesquero. Requerirá sentarnos como lo estamos haciendo, con los empresarios, con los dueños de las empresas que hoy están radicados y también con aquellos que se quieren venir a radicarse”.

Consultado acerca de las directivas del gobernador Claudio Vidal subrayó que “nos ordenó poner en valor el trabajo en nuestros puertos. Escuchar a los trabajadores que en este momento están sufriendo la ausencia de barcos con las descargas que por la altura del año deberían ser el doble de las que se hicieron”.

En relación al empresariado Martínez dijo “entendemos también la dinámica de los costos, el comercio internacional, el valor del langostino, pero hay mucho por hacer y hay muchas respuestas que buscar”.

“La provincia -recalcó- está trabajando para que el sector pesquero de Santa Cruz se ponga en marcha. Si esto va a demandar que discutamos a nivel nacional, lo vamos a hacer. Queremos recuperar nuestro sector pesquero”.