Urgente

El gobierno del presidente Javier Milei decretó este miércoles la «emergencia pública» en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Así lo establece el artículo 1 del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que sería […]

economia nacional noticia politica

El presidente de Argentina firma un decreto histórico para liberalizar la economía del país. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado un decreto para derogar 300 leyes y regulaciones a fin de liberalizar la economía del país. En un discurso televisado, anunció la puesta en marcha de […]

destacada economia nacional nota_semanario noticia

Nos encontramos en un momento decisivo en la historia de la humanidad, en el que el mundo está al frente de una crisis inminente: alimentar a la población global del futuro. Con una población proyectada a superar los 10 mil millones hacia 2050, el desafío […]

economia internacional noticia

Este evento, que ha dejado a millones de personas sin electricidad, no solo afecta la vida cotidiana, sino que también plantea preguntas profundas sobre nuestra dependencia de la tecnología y la infraestructura energética. En primer lugar, es importante considerar la vulnerabilidad de nuestras ciudades y […]

El Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz informa a la comunidad que el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) se encuentra funcionando con total normalidad. Esta aclaración se realiza en virtud de un comunicado difundido recientemente por […]

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha expresado su apoyo a su hermana Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia, en respuesta a las críticas del expresidente Mauricio Macri. Macri ha señalado a Karina como responsable de obstaculizar un acuerdo […]

buenos_aires CABA cultura destacada noticia politica

En un mundo donde la polarización y la división parecen ser la norma, el papel de un líder se vuelve más crucial que nunca. Recientemente, hemos sido testigos de declaraciones por parte de nuestro Presidente que, en lugar de unir, parecen dividir y juzgar a […]

CABA cultura destacada educacion nacional politica

Estimado Ministro Caputo, Espero que se encuentre bien. Aunque actualmente me encuentro fuera del país, sigo de cerca la realidad argentina desde mi perspectiva como analista internacional. Esta distancia me permite observar la situación con una postura neutral, lo que me lleva a compartir algunas […]

destacada economia internacional medio_oriente nacional politica politica_exterior

En un mundo donde las relaciones humanas son complejas y a menudo desafiantes, es fundamental reflexionar sobre quiénes realmente merecen un lugar en nuestra vida. A menudo, nos encontramos rodeados de personas que no siempre nos tratan como merecemos, y es fácil caer en la […]

cultura educacion internacional psicologia

La idea de que tener hijos es una inversión segura para asegurar compañía y apoyo en la vejez es un concepto profundamente arraigado en muchas culturas. Desde tiempos inmemoriales, se ha promovido la noción de que la familia es el pilar fundamental de nuestra existencia, […]

cultura educacion internacional nota_semanario noticia psicologia

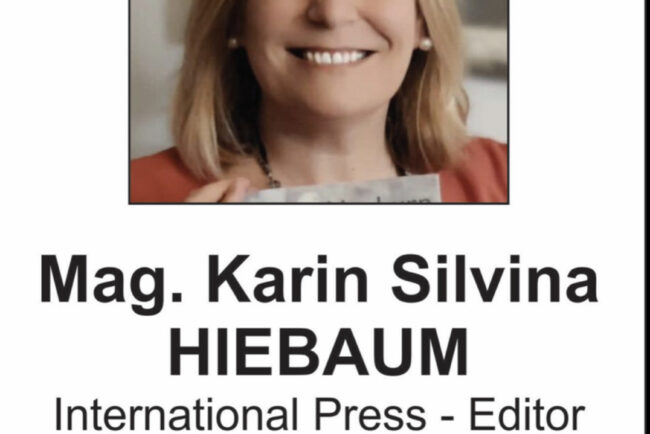

Fecha: 17 de junio de 2025Autor: MMag. Karin Silvina HiebaumTema: Política exterior de EE. UU. – Ruptura de consensos y redefinición estratégica Resumen Ejecutivo La abrupta salida del expresidente Donald Trump de la cumbre del G7 en Canadá marcó un momento de tensión diplomática que […]

destacada economia estados_unidos eurasia internacional medio_oriente

Das Simple past wird verwendet, um einen Vorgang zu beschreiben, der in der Vergangenheit abgeschlossen ist. Diese Zeitform bildet sich bei regelmäßigen Verben mit dem Infinitiv + Endung auf -ed: I washed the floor yesterday. Das Simple past wird verwendet, um einen Vorgang zu beschreiben, der in der […]

educacionDas Simple past wird verwendet, um einen Vorgang zu beschreiben, der in der Vergangenheit abgeschlossen ist. Diese Zeitform bildet sich bei regelmäßigen Verben mit dem Infinitiv + Endung auf -ed: I washed the floor yesterday.

Das Simple past wird verwendet, um einen Vorgang zu beschreiben, der in der Vergangenheit abgeschlossen ist.

Diese Zeitform bildet sich bei regelmäßigen Verben mit dem Infinitiv + Endung auf -ed:

I washed the floor yesterday. Ich putzte gestern den Boden.

He talked to Horatio two hours ago. Er sprach vor zwei Stunden mit Horatio.

Die Vergangenheitsformen der unregelmäßigen Verben müssen auswendig gelernt werden! Einige wichtige unregelmäßige Verben:

Yesterday I found money on the floor. (to find) Gestern fand ich Geld auf dem Boden.

Susie went to England last week. (to go) Susie ist letzte Woche nach England gegangen.

We got up at 6 this morning. (to get) Wir sind heute morgen um 6 Uhr aufgestanden.

Bruno came earlier. (to come) Bruno kam früher.

-Where did you buy this book? -I bought it on the internet. (to buy) Wo hast du dieses Buch gekauft? – Ich habe es im Internet gekauft.

Das Simple Past ist eine Zeitform im Englischen, die eine Handlung oder einen Vorgang beschreibt, der in der Vergangenheit abgeschlossen ist. Man verwendet es auch, um Geschichten zu erzählen.

I visited Berlin last week.

(Ich besuchte letzte Woche Berlin. oder

Ich habe letzte Woche Berlin besucht.)

First I got up, then I had breakfast.

(Erst stand ich auf, dann frühstückte ich.)

They were playing cards, when the telephone rang.

(Sie waren gerade dabei Karten zu spielen, als das Telefon klingelte.)

1. Handlung → Past Progressive → were playing

2. Handlung: → Simple Past → rang

regelmäßige Verben → Infinitiv + ed

unregelmäßige Verben → 2. Spalte der unregelmäßigen Verben (2. Verbform)

| Langformen | Kurzformen |

|---|---|

| I cleaned my room. | nicht möglich |

| You cleaned your room. | |

| He cleaned his room. |

| Langformen | Kurzformen |

|---|---|

| I went home. | nicht möglich |

| You went home. | |

| He went home. |

Da du im Englischen ein Vollverb nicht direkt verneinen kannst (außer ein paar besondere Verben, wie z.B. to be), steht im Simple Past das Hilfsverb did und der Infinitiv des Verbs.

Daher gibt es bei der Verneinung auch keinen Unterschied zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Verben.

| Langformen | Kurzformen |

|---|---|

| I did not clean the room. | I didn’t clean the room. |

| You did not clean the room. | You didn’t clean the room. |

| He did not clean the room. | He didn’t clean the room. |

Auch bei Fragen im Simple Past steht das Hilfsverb did und der Infinitiv des Verbs.

| Langformen | Kurzformen |

|---|---|

| Did I play football? | nicht möglich |

| Did you play football? | |

| Did he play football? |

Regelmäßige Verben werden im Simple Past aus Infinitiv + ed gebildet.

| Englisch | Deutsch |

| I remembered the answer. | Ich erinnerte mich an die Antwort. |

| He cleaned his room. | Er räumte sein Zimmer auf. |

| They talked for hours. | Sie redeten stundenlang. |

Hier siehst du einige der häufigsten unregelmäßigen Verben im Simple Past:

| Verb | Englisch | Deutsch |

| to have | We had an argument. | Wir hatten einen Streit. |

| to know | We knew the answer. | Wir kannten die Antwort. |

| to make | We made a plan. | Wir machten einen Plan. |

| to see | We saw a cat. | Wir sahen eine Katze. |

| to go | We went to a concert. | Wir gingen auf ein Konzert. |

| to speak | We spoke to the teacher. | Wir sprachen mit dem Lehrer. |

Fragen im Simple Past werden mit did + Infinitiv gebildet. Das did gehört dabei immer an den Anfang des Satzes.

| Englisch | Deutsch |

| Did you remember the answer? | Erinnertest du dich an die Antwort? |

| Did he clean his room? | Räumte er sein Zimmer auf? |

| Did they even talk? | Redeten sie überhaupt? |

Für die Verneinung im Simple Past brauchst du did + not + Infinitiv.

| Englisch | Deutsch |

| I did not remember the answer. | Ich erinnerte mich nicht an die Antwort. |

| He did not clean his room. | Er räumte sein Zimmer nicht auf. |

| They did not talk at all. | Sie redeten überhaupt nicht. |

Jetzt kennst du bereits die wichtigsten Simple Past Regeln. Allerdings gibt es auch ein paar Besonderheiten:

Sehr gut! Das Wichtigste weißt du bereits. Mithilfe unserer Übungen kannst du direkt dein Wissen testen und zum richtigen Profi werden!

Cuatro desconocidos se abalanzaron sobre Matthias Ecke de 41 años y le golpearon brutalmente El principal candidato del Partido Socialdemócrata (SPD) a las europeas en el estado federado de Sajonia, Matthias Ecke, resultó gravemente herido en la tarde del viernes al ser atacado mientras colgaba carteles electorales en […]

internacional politica_exterior union_europea

El principal candidato del Partido Socialdemócrata (SPD) a las europeas en el estado federado de Sajonia, Matthias Ecke, resultó gravemente herido en la tarde del viernes al ser atacado mientras colgaba carteles electorales en la ciudad de Dresde, en el este de Alemania.

La policía informó este sábado de que cuatro desconocidos se abalanzaron sobre el político, de 41 años, y le golpearon. Por su parte, el SPDde Sajonia, indicó que su candidato tendría que someterse a una operación.

Según medios locales, que citan como fuente a la policía, minutos antes de la agresión a Ecke, un grupo de cuatro personas ya había atacado a otro voluntario de los Verdes, de 28 años, también cuando estaba pegando carteles.

Los agresores le propinaron puñetazos y patadas que lo dejaron herido y las fuerzas del orden sospechan que se trata de las mismas cuatro personas que agredieron a Ecke.

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, condenó este sábado el «brutal acto de violencia» que dejó gravemente herido al eurodiputado sajón y denunció las agresiones contra otros demócratas durante la campaña electoral.

Dijo haber contactado personalmente a Ecke y también haber hablado por teléfono con el titular regional del Interior, Armin Schuster, y subrayó que «todas las circunstancias y trasfondo de este brutal acto de violencia deben ser ahora investigados en detalles y los autores, identificados y llevados ante la Justicia».

«Si se confirma una agresión por motivos políticos contra el eurodiputado Matthias Ecke a pocas semanas de las elecciones europeas, este grave acto de violencia es también un grave atentado contra la democracia. Estamos viviendo una nueva dimensión de violencia antidemocrática», agregó.

Denunció que «los extremistas y populistas que alimentan un creciente clima de violencia con una hostilidad verbal totalmente desenfrenada contra políticos democráticos son corresponables» de que se produzcan este tipo de ataques cada vez con más frecuencia.

«El Estado de derecho debe reaccionar ante ello, y lo hará, con un duro proceder y con medidas de protección adicionales para las fuerzas democráticas de nuestro país», afirmó, y agregó que discutirá con urgencia sobre esta cuestión con los ministros del Interior de los estados federados.

Dos años antes de asumir como secretaria general de la Presidencia y declarar el patrimonio más austero del Gabinete, Karina Milei manejó una sociedad en Florida que compró al menos cuatro propiedades por cerca de US$2,7 millones, según consta en documentos oficiales que revisaron durante los últimos […]

destacada nacional politica

Dos años antes de asumir como secretaria general de la Presidencia y declarar el patrimonio más austero del Gabinete, Karina Milei manejó una sociedad en Florida que compró al menos cuatro propiedades por cerca de US$2,7 millones, según consta en documentos oficiales que revisaron durante los últimos meses La Nación.

La sociedad manejada por Karina Milei y sus padres, Norberto y Alicia, adquirió los departamentos en Miami entre 2018 y 2019. La compañía era estadounidense y se denominó Alkary Investments LLC. Los tres familiares aparecieron como directivos de esa firma, cuyo nombre es el acrónimo de “Alicia” y “Kary”, según los documentos provistos por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ante la consulta del equipo periodístico sobre si Alkary Investments fue declarada ante la AFIP, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió en nombre de Karina Milei: “No se verificó esto”, “no se tiene presente”.

Los planes financieros de los Milei cambiaron entre 2021 y 2022, cuando el mundo sentía el cimbronazo por la pandemia del Covid-19 y, por otro lado, Javier Milei ya se había lanzado en su carrera política.

Alkary Investments dejó de pagar los créditos hipotecarios, que serían cuatro, lo que motivó demandas judiciales en Estados Unidos contra Norberto Milei y la sociedad, según registros judiciales del condado de Broward y Miami Dade. Los reclamos en los tribunales sólo se cerraron cuando los Milei vendieron esas propiedades por poco más de US$2,3 millones –de acuerdo a los documentos públicos– y cancelaron las deudas que habían defaulteado. El último departamento fue vendido cuando Javier Milei ya había asumido como diputado nacional.

Los documentos revisados por MasPrensa, La Nación y el CLIP no permiten conocer si la familia Milei obtuvo ganancias de su incursión estadounidense o si, por el contrario, pese a haber alquilado al menos uno de esos inmuebles, terminó con las cuentas en rojo. Tampoco precisan si la hermana del Presidente aportó dinero a las operaciones en el estado de Florida o si incluso retiró fondos tras la venta de las inversiones inmobiliarias. El vocero Adorni respondió que Karina Milei “sólo figura en la sociedad por una decisión familiar” y que “ella no hizo ningún aporte de capital”. “Por pedido de Norberto Milei, Karina y Alicia figuraban como parte de la sociedad para que cualquiera de los tres tuviese atribuciones para manejar las inversiones”, agregó.

Alkary Investments habría desembolsado cerca de US$1 millón para adquirir esos inmuebles, capital que se combinó con las hipotecas, según surge de los precios de compra de las propiedades disponibles en los registros oficiales de los condados de Miami Dade y Broward y de los montos de cada hipoteca, que también constan en documentos disponibles. Consultado por este equipo periodístico, Adorni replicó que “el monto lo pueden ver en el mismo lugar donde encontraron la información de los cuatro departamentos”.

Las cifras que la familia movió en Estados Unidos, sin embargo, están muy lejos de las que Karina Milei, la funcionaria con más poder del Gobierno, presentó ante la Oficina Anticorrupción. La secretaria general de la Presidencia informó un patrimonio de apenas $1,7 millón, una cifra menos a US$2.000, el más austero del Gabinete. Declaró ser propietaria de una casa en Vicente López de 150 metros cuadrados, que recibió en 2011 como adelanto de herencia y que valuó en $1,4 millón. Pero no informó departamentos, acciones, dinero en efectivo ni cuentas bancarias fuera de la Argentina.

Antes de desembarcar en la Casa Rosada, Karina Milei estaba vinculada al desarrollo profesional de su padre. Norberto Milei fue presidente, al menos entre 2004 y 2005, de Rocaraza SA, Teniente General Roca SA y Francisco de Viedma SA. El padre del Presidente compartió estas empresas con José Faijá, uno de los grandes empresarios del transporte de colectivos, dueño del Grupo Dota. Este holding, que está integrado por decenas de empresas del sector, es una de las compañías que más fue beneficiada con subsidios estatales al transporte de colectivos durante las últimas dos décadas.

Karina Milei ya había ocupado roles en las empresas de su padre registradas en Argentina. Norberto Milei, 81 años, conocido como “Beto” en el sector del transporte, había sido conductor de colectivos de la línea 111 y 21, entre otras, antes de convertirse en empresario del transporte. Y luego se dedicó a otras actividades, como la agropecuaria y financiera.

A diferencia de Javier, Karina sí tuvo un rol en el entramado empresarial de la familia. La funcionaria figuró en 2007 como directiva de Neumáticos Acassuso SRL, una compañía de servicios de neumáticos y lubricentro, un rubro complementario al negocio de los colectivos. Norberto compró Campo La Ponderosa SA en 2008 y Karina volvió a aparecer, esta vez con un cargo directivo en dicha firma en 2015. Ese mismo año comenzó la incursión en Estados Unidos.

Alkary Investments fue creada en Florida, Estados Unidos, en enero de 2015, con el cepo cambiario todavía vigente. La hermana, el padre y la madre del presidente argentino integraron el directorio junto a Javier Guezikaraian, un agente inmobiliario nacido en la Argentina pero residente en el estado de Florida, que mantiene una fluida relación con la familia.

Karina fue clave en la operación: cuando decidieron invertir, los Milei llamaron a Guezikaraian, un viejo amigo suyo de la facultad. La hermana del presidente lo conoció cuando cursaban algunas materias juntos en la UADE. Ella estudiaba la licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación; él, una licenciatura en Comercialización. “Los une una amistad de más de 30 años”, dijo el vocero de la Presidencia.

Karina y Guezikaraian siguen en contacto. De hecho, volvieron a verse en abril último durante la visita de los hermanos Milei a Estados Unidos, según pudo reconstruir esta investigación. Fuentes cercanas a la operación detallaron que “Beto” Milei invirtió en Florida parte del dinero obtenido tras la venta de sus empresas de colectivos con el fin de alquilarlos y, así, obtener una renta. Adorni lo ratificó en su respuesta en nombre de Karina Milei: “El origen de los fondos fue la venta de empresas de Norberto Milei”. También afirmó que los departamentos fueron “vendidos y liquidados ya que la idea era ponerlos en alquiler para que no generen gastos” pero “la pandemia devino en la cancelación de reservas y alquileres, por lo que nunca generaron ingresos”. “Ante la imposibilidad de poder hacer frente a los gastos que originaban, Norberto decidió la liquidación inmediata”, explicó el vocero presidencial.

A diferencia del Presidente (53 años), Karina (51) siempre se mantuvo más próxima a sus padres, Alicia (73) y “Beto” (81). El vínculo entre Javier y sus “progenitores”, como los llamaba durante los años en que –según él– no se dirigían la palabra, sólo se restableció en los meses previos a la pandemia de 2020, por intervención de su hermana y el economista Diego Giacomini.

Las primeras operaciones inmobiliarias de Alkary en Estados Unidos se concretaron en junio de 2018, cuando el vínculo entre el actual Presidente y sus “progenitores” todavía se mantenía roto, como expuso Javier Milei en septiembre de ese mismo año, en una entrevista con el periodista Luis Novaresio. Entonces, el economista narró las “palizas” que le propinaba su padre y los destratos de su madre. “Javier Milei en ese tiempo estaba distanciado de los padres y no tuvo nada que ver en esta inversión”, remarcó el vocero de la Presidencia.

A través de Alkary, mientras tanto, Karina, Alicia y “Beto” Milei adquirieron dos departamentos en el lujoso condominio “Aria on the Bay”, de Miami Beach, por US$727.900 y US$643.900, respectivamente. Y las dos operaciones restantes se ejecutaron meses antes de la pandemia, en diciembre de 2019: compraron un par de propiedades en un edificio sobre la avenida South Ocean Drive, a la altura de Hollywood Beach, por US$695.900 y US$650.900. Las adquisiciones se concretaron mediante créditos hipotecarios.

Pero dos años más tarde, con Javier Milei ya lanzado en la política nacional y recompuesta la relación con sus padres, su familia afrontó un proceso de desinversión que deparó dolores de cabeza. Cuando el Covid-19 obligó a las autoridades a frenar la actividad en Florida, el negocio de los alquileres se cayó.

Los Milei, entonces, tuvieron que vender. La familia se desprendió de tres de los cuatro departamentos en julio de 2021. Los reclamos de los acreedores en los tribunales del Estado de Florida ocurrieron cuando el libertario ya estaba embarcado en su primera campaña electoral como candidato a diputado. Y la última venta de uno de los inmuebles en Estados Unidos se concretó en marzo de 2022, con un dato resultante: todas las operaciones se realizaron a un precio menor que las compras. De hecho, la sociedad habría perdido entre las cuatro operaciones de compraventa cerca de US$400.000 dólares.

“No se obtuvieron ganancias de las ventas: se cancelaron las hipotecas y el resultado fue negativo (pérdida)”, aseguró Adorni.

Alkary dejó de pagar las cuotas de una hipoteca con el Italbank International, una firma puertorriqueña que le había prestado dinero para adquirir dos departamentos en el South Ocean Condominium, en Hollywood. Esto sucedió justo cuando Javier Milei estaba pasando la cuarentena junto a sus padres.

Dejaron de pagar las cuotas en marzo de 2020 y un año después, Italbank entabló una demanda judicial por una deuda acumulada de US$909.961. La demanda apuntó contra la firma Alkary, pero también contra Norberto Milei y requirió algo más: el remate en subasta pública de ambos inmuebles si los Milei no abonaban la deuda acumulada entre capital, intereses y costas del juicio.

En julio de 2021, la jueza Marina García Wood falló a favor de Italbank. En su sentencia, dispuso que el remate de ambos inmuebles sería el 25 de agosto de ese año. Pero un día antes de la ejecución, Italbank desistió voluntariamente del reclamo económico, una disposición que suele realizarse cuando se cancela la deuda.

No fue el único compromiso financiero de los Milei que entró en default: Alkary también había dejado de pagar en septiembre de 2020 las cuotas de otra hipoteca, esta vez con el prestamista Invictus Residential Pooler LLC, por la unidad 4904 en el condominio Area on the Bay. Seis meses más tarde recibió una nueva demanda.

El historial de deudas de Norberto Milei en Estados Unidos ya había registrado capítulos similares en Argentina con organismos tributarios. La Justicia condenó a “Beto” por la evasión de tributos de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) correspondientes a la empresa Teniente General Roca SA de los años 2002 y 2003 por un total de $120.000 (cerca de US$35.000 al tipo de cambio de ese momento).

En Estados Unidos, en tanto, los Milei dejaron oficialmente Alkary en 2022, pero el agente Guezikaraian continuó como manager de la compañía hasta su disolución, en mayo de 2023, cuando Javier Milei ya recorría el país como parte de su campaña presidencial.

Durante sus años de actividad, esta sociedad no sólo se dedicó a la compra-venta de propiedades: Alkary también figuró como agente controlante o registrante de otras empresas, como Alkanor Investments LLC (acrónimo de Alicia, Karina y Norberto). Otras compañías controladas por Alkary son Piguez Wholesales Group LLC y Pan American Technology Corporation, pero ninguna habría estado relacionada con actividades de los Milei, explicaron fuentes del sector inmobiliario.

En el caso de Alkanor Investments, los padres y la hermana de Milei participaron como directores, aunque la firma fue disuelta en plena pandemia, en julio de 2020, en los mismos meses en que comenzaron los problemas por la falta de pagos de las hipotecas. “Alkanor tenía como finalidad la compra de uno de los departamentos que finalmente se compró bajo Alkary, con lo cual se terminó cerrando sin movimiento alguno”, indicó Adorni. Esta alianza periodística no encontró que alguna de estas compañías hubiera adquirido propiedades en Estados Unidos.

Guezikaraian y su mujer Virginia Pinat son argentinos y hacen negocios en el mercado inmobiliario de Florida. Él se presenta como un bróker de créditos hipotecarios con oficina en Estados Unidos. Ella se define como una “inversora en bienes raíces”, por eso trabaja con el sello Pinat Realtor. “Cumple tu sueño de ser dueño con $0”, indica uno de los posteos de Guezikaraian en Instagram. Y ofrece facilidades para obtener créditos hipotecarios por el 100% del valor de la propiedad.

El vínculo de Guezikaraian con los Milei es público. Las interacciones con Karina se sostuvieron durante los años en que la familia invirtió en Florida: la hermana del Presidente le dio “like” a una decena de publicaciones, entre ellas una que promocionaba el condominio Aria on the beach, donde los Milei compraron dos departamentos.

El 20 de junio de 2021, por ejemplo, posteó una imagen junto a su padre. “Feliz día papá!!!”, escribió. Karina Milei comentó esa publicación desde su cuenta personal de Instagram.

*La información de este artículo fue realizado en alianza con Hugo Alconada Mon y Ricardo Brom, de La Nación, y coordinado por el Centrol Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

La indecisión sobre cuestiones de fondo, empezando por la causa independentista, amenazan casi dos décadas de hegemonía Salvo sorpresa mayúscula, e improbable por la sencilla razón de que ningún otro candidato se presenta contra él, John Sweeney será proclamado en los próximos días first minister de Escocia y líder del independentista Partido […]

internacional mundo politica_exterior union_europea

Salvo sorpresa mayúscula, e improbable por la sencilla razón de que ningún otro candidato se presenta contra él, John Sweeney será proclamado en los próximos días first minister de Escocia y líder del independentista Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas), en sustitución del dimisionario Humza Yusaf, cuya estancia en la Casa Bute, sede del Ejecutivo escocés en Edimburgo, apenas habrá sobrepasado el año. Su abrupta ruptura del pacto de Gobierno con Los Verdes se le ha vuelto en su contra.

A Sweeney podría ocurrirle lo mismo pues, salvo que decida convocar elecciones anticipadas -el final de la legislatura está previsto para 2026-, será rehén de una aritmética parlamentaria envenenada: en 2021, el SNP, entonces liderado por Nicola Sturgeon, obtuvo 64 escaños de los 129 con los que cuenta el Parlamento escocés; es decir, uno menos que la mayoría absoluta.

Sin el concurso de Los Verdes, y con un Partido Laborista deseoso de recuperar un poder que perdió en 2007 -sin olvidar su condición de indiscutible favorito a nivel del Reino Unido de cara a los comicios que se celebrarán antes de que acabe el año-, a Sweeney no le quedará más remedio que limitar los daños de una inevitable decadencia política, que para muchos empezó en marzo de 2023 con la renuncia de Sturgeon.

Sweeney, viejo zorro de la política escocesa que lleva años ansiando el cargo de first minister, tendrá, que asumir una pesada herencia. En primer lugar, en el seno de su propio partido, donde le espera una difícil gestión de equilibrios ideológicos internos. Por un lado, ha prometido dar más poder a Kate Forbes, expulsada del Ejecutivo por Yusaf y representante del conservadurismo cristiano, que ha renunciado a competir por el cargo máximo.

Por otro, Sweeney no puede prescindir del sector progresista del partido, acostumbrado a años y años de wokismo y de políticas favorables a los colectivos gays y transexuales. A pocos días de asumir el cargo, Sweeney sin pronunciarse acerca de si una mujer trans sigue siendo una mujer, lo que le ha valido una nueva arremetida por parte de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, enemiga declarada de la deriva trans. ¿Qué pensará Forbes de esta falta de claridad?

Más importante para el SNP, si cabe, que la agenda trans, es la agenda independentista, que es la razón de su existencia política. Casi una década después del referéndum de independencia, la causa no tiene nada que mostrar por el liderazgo dominante del SNPsobre la cuestión. El otrora dinámico movimiento ha decaído debido al enfoque del partido. Mientras que las clases populares escocesas se enfrenta a salarios más bajos y servicios públicos deficientes, el SNP no ha tenido nada que ofrecer más allá de una retórica social progresista.

Las fuerzas que compiten dentro del SNPdifieren en la gradualidad de la agenda política independentista, y no se ve, por el momento, una salida políticamente solvente para el SNP: desprovisto del talento de un Alex Salmond y de Sturgeon parece estar en el largo camino hacia la ruina. Como señalaba esta semana The Daily Mail, la crisis desatada por la dimisión de Yusaf ha alejado la perspectiva de la independencia durante, al menos, una generación.

Intervino en la campaña electoral en apoyo a Sergio Massa, el candidato presidencial de la izquierda argentina, pero fue incapaz de felicitar a Mile Este fin de semana, el Gobierno de Pedro Sánchez ha escenificado el último vergonzoso capítulo de una serie de desmanes contra el presidente argentino Javier […]

destacada economia internacional nacional union_europea

Este fin de semana, el Gobierno de Pedro Sánchez ha escenificado el último vergonzoso capítulo de una serie de desmanes contra el presidente argentino Javier Milei sin que le preocupase la buena relación que España y Argentina deben procurar por sus intereses comunes y su larga historia compartida.

En noviembre del año pasado, Sánchez intervino en la campaña electoral del país sudamericano y apoyó a Sergio Massa, el derrotado candidato presidencial de la izquierda argentina, pero fue incapaz de felicitar a Milei quien resultó electo presidente tras un proceso democrático incomparable con las farsas electorales de Nicaragua o la que orquesta Nicolás Maduroactualmente en Venezuela.

Sin el mayor rubor y con un sectarismo que ya trasciende las fronteras de España, Sánchezfelicitó la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, pero se ausentó y guardó silencio de la de Milei en Buenos Aires.

«La voluntad del pueblo guatemalteco ha triunfado» dijo en aquella ocasión, pero fue incapaz de decir lo mismo de la voluntad popular del pueblo argentino que dio la espalda a sus amigos kirchneristas, resultado que reconoció la propia Unión Cívica Radical, miembro de la Internacional Socialista que preside Sánchez.

Fue Felipe VI el que tuvo que dar la cara por España al acudir a la toma de posesión de Milei (el 10 de diciembre), un acto al que no le acompañó ningún miembro del Gobierno a pesar de que la Constitución dictamina que «los actos del Rey estarán siempre refrendados» por «el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes».

Sin embargo, Sánchez ha ido más lejos e incluso ha cuestionado la legitimidad democrática de los gobiernos ganados por partidos de derecha. Así se desprende de un discurso de Sánchez en La Coruña durante la clausura de la convención política del PSOE a finales de enero donde aseguró que existe una «internacional ultraderechista» que «está avanzando por Europa, en la sociedad española y fuera del continente europeo».

Aunque sin nombrarlos, Sánchez despreció sin a los gobiernos de derecha que han llegado al gobierno en diferentes países: la Italia de Giorgia Meloni, la Hungría de Viktor Orbány el propio Milei.

Sánchez se refirió a todos esos gobiernos de derechas como una «coalición de reaccionarios que desgraciadamente estamos viendo prosperar en distintas ciudades, comunidades autónomas y también países».

Con lo anterior queda claro que Sánchez no reprenderá, ni mucho menos cesará a Óscar Puente, por sus inoportunas y poco diplomáticas insinuaciones de consumo de drogas por parte del presidente argentino.

Por el contrario, resulta evidente que más que torpeza, se trata de una estrategia de crispación para movilizar a los socialistas y avivar las divisiones en la derecha española, donde Milei es un cercano aliado de VOXmientras el PP guarda distancia profiláctica, todo en plena campaña catalana.

Wie sieht Dein Nachhauseweg aus? Was siehst Du? Was hörst Du? Wie fühlt sich der Boden unter Deinen Füßen an? Jetzt stell Dir vor, es wird dunkel und Dich begleiten unheimliche Geräusche. Der Boden ist uneben und fühlt sich unsicher an. Du siehst nicht, wohin […]

cultura educacionIn der Ballade „Der Knabe im Moor“ von Annette von Droste-Hülshoff geht ein Knabe nach der Schule nach Hause und muss dabei ein Moor durchqueren. Er erlebt die Natur und ihre Phänomene als bedrohlich und glaubt, Geister zu sehen. Er geht immer schneller über den unsicheren Boden, bis er schließlich das Licht seines Elternhauses sieht und in Sicherheit ist.

Thematisch geht es in dem Text von «Der Knabe im Moor» um die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur.

Die Erstveröffentlichung der Ballade «Der Knabe im Moor» war am 16. Februar 1842. Sie erschien im «Morgenblatt für gebildete Leser», einer bedeutenden Zeitschrift des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1844 erschien die Ballade schließlich in der Gedichtsammlung «Heidebilder». «Der Knabe im Moor» war nicht bei den anderen Balladen eingeordnet, sondern stand ganz am Ende.

In dem Gedichtzyklus «Heidebilder» zeichnet die Autorin Annette von Droste-Hülshoff ein vielfältiges Bild der Heidelandschaft. Dabei wird die Natur mal als ein Ort der Geborgenheit gezeigt, mal als bedrohlich und dämonisch, wie es in «Der Knabe im Moor» der Fall ist.

Die Ballade «Der Knabe im Moor» gehört zur Naturlyrik.

Bei Naturlyrik handelt es sich um Lyrik, bei denen die Natur und die Empfindungen, die sie auslöst, im Zentrum stehen.

O schaurig ist’s, übers Moor zu gehn,

Wenn es wimmelt vom Heiderauche,

Sich wie Phantome die Dünste drehn

Und die Ranke häkelt am Strauche,

Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,

Wenn aus der Spalte es zischt und singt,

O schaurig ist’s, übers Moor zu gehn,

Wenn das Röhricht knistert im Hauche!

Fest hält die Fibel das zitternde Kind

Und rennt, als ob man es jage;

Hohl über die Fläche sauset der Wind —

Was raschelt drüben am Hage?

Das ist der gespenstische Gräberknecht,

Der dem Meister die besten Torfe verzecht;

Hu, hu, es bricht wie ein irres Rind!

Hinducket das Knäblein zage.

Vom Ufer starret Gestumpf hervor,

Unheimlich nicket die Föhre,

Der Knabe rennt, gespannt das Ohr,

Durch Riesenhalme wie Speere;

Und wie es rieselt und knittert darin!

Das ist die unselige Spinnerin,

Das ist die gebannte Spinnlenor’,

Die den Haspel dreht im Geröhre!

Voran, voran! nur immer im Lauf,

Voran, als woll es ihn holen!

Vor seinem Fuße brodelt es auf,

Es pfeift ihm unter den Sohlen

Wie eine gespenstige Melodei;

Das ist der Geigemann ungetreu,

Das ist der diebische Fiedler Knauf,

Der den Hochzeitheller gestohlen!

Da birst das Moor, ein Seufzer geht

Hervor aus der klaffenden Höhle;

Weh, weh, da ruft die verdammte Margret:

«Ho, ho, meine arme Seele!»

Der Knabe springt wie ein wundes Reh;

Wär nicht Schutzengel in seiner Näh,

Seine bleichenden Knöchelchen fände spät

Ein Gräber im Moorgeschwele.

Da, mählich gründet der Boden sich,

Und drüben, neben der Weide,

Die Lampe flimmert so heimatlich,

Der Knabe steht an der Scheide.

Tief atmet er auf, zum Moor zurück

Noch immer wirft er den scheuen Blick:

Ja, im Geröhre war’s fürchterlich,

O schaurig war’s in der Heide!4

In der ersten Strophe der Ballade «Der Knabe im Moor» wird das Moor als Schauplatz vorgestellt. Es wird als «schaurig» (V. 1) beschrieben, das von unheimlichen Geräuschen und einem Rauch erfüllt ist, der als «Phantom» (V. 3) beschrieben wird. Erst in der zweiten Strophe wird aufgeklärt, auf wen das Moor so unheimlich wirkt. Ein Knabe durchquert das Moor. Er rennt, weil er Angst vor den Geräuschen um sich herum hat.

Mit jeder Strophe steigt die Spannung. Die Angst des Jungen nimmt mit jedem unheimlichen Geräusch zu. So glaubt er «die unselige Spinnerin» (V. 22) und den «Geigenmann» (V. 30) zu hören. In der fünften Strophe findet die Handlung ihren Höhepunkt, als der Knabe sich über das Wehklagen der «verdammten Margret» (V. 35) so sehr erschreckt, dass er davonspringt. Ein Schutzengel bewahrt ihn vor dem Tod.

In der sechsten Strophe entkommt der Junge schließlich dem Moor. Als er die Lampe sieht, die «so heimatlich» (V. 43) leuchtet, sinkt die Spannung wieder. Am Ende erreicht der Knabe sein Elternhaus und schaut mit «scheuen Blick» (V. 46) zurück zum Moor. Im letzten Vers resümiert die Ballade: «O schaurig war’s in der Heide!» (V. 48)

Bei «Der Knabe im Moor» handelt es sich um eine Ballade. Diese stellt eine besondere Textart dar, denn sie enthält sowohl Merkmale der Lyrik als auch Merkmale der Epik und der Dramatik.

Eine Ballade ist ein mehrstrophiges Gedicht, das meist Heldentaten oder tragische Ereignisse zum Inhalt hat. Daher wird die Ballade auch als Erzählgedicht bezeichnet und ist inhaltlich die längste Gedichtform der deutschen Lyrik.

Wenn Du mehr zur «Ballade» wissen möchtest, dann schau Dir gerne die Erklärung dazu an!

Die Ballade «Der Knabe im Moor» ist geschlossen und besteht aus sechs Strophen mit jeweils acht Versen. Die erste und letzte Strophe bilden einen Rahmen. Dies wird vor allem am ersten Vers «O schaurig ist’s, übers Moor zu gehn» sowie am letzten Vers «O schaurig war’s in der Heide!» deutlich.

Zudem weist die Ballade einen Spannungsbogen auf. In der ersten Strophe werden die Lesenden auf das Kommende vorbereitet. Die unheimliche Atmosphäre des Ortes wird beschrieben und durch den ersten Satz wird sofort klar, worum es gehen wird.

In den nächsten vier Strophen wird je eine Geistergestalt vorgestellt. Die Beschreibung der unheimlichen Geräusche wird immer spannungsvoller und der Knabe in seinem Gang durch das Moor immer schneller, bis die Spannung in der fünften Strophe ihren Höhepunkt erreicht. Die Gefahr geht jetzt nicht mehr nur von Geräuschen aus, sondern von einem neuen Ereignis. Etwas zerbricht unter den Schritten des Jungen und aus einer «klaffenden Höhle» (V. 34) kommt ein Klagelaut. Der Knabe bangt um seine Seele (Vgl. V. 36) und der Text sagt aus, dass diese verloren wäre, «wär nicht Schutzengel in seiner Näh» (V. 38).

In der letzten Strophe sinkt die Spannung, denn der Knabe erreicht sein Zuhause. Er ist gerettet und blickt auf den Weg zurück, der ihm so viel Angst bereitet hat.

«Der Knabe im Moor» wird von einem allwissenden auktorialen Erzähler vermittelt. Gleich zu Beginn beschreibt dieser den Schauplatz aus seiner Sicht als unheimlich. Er weiß um die Gefühle des Knaben, der vor Angst zittert und rennt, als würde man ihn jagen (vgl. V. 9f.). Das Vorhandensein eines Erzählers und einer Spannungskurve sind Merkmale der Epik.

Außerdem sind in dieser Ballade auch die Merkmale des Dramas deutlich zu erkennen. Der Aufbau von «Der Knabe im Moor» folgt dem eines klassischen Dramas. Die erste Strophe stellt die Exposition mit dem erregenden Mome

nt dar, die Strophen zwei bis vier die steigende Spannung. Strophe fünf enthält den Höhepunkt sowie das retardierende Moment und die sechste Strophe stellt die Auflösung dar.

«Der Knabe im Moor» ist mit Ausnahme der letzten beiden Verse im Präsens geschrieben, sodass Lesende direkt in das Geschehen hineingezogen werden und die Angst des Jungen miterleben können. Die letzten beiden Verse stehen im Präteritum. Dadurch wird deutlich, dass der Knabe zum Schluss das unheimliche Moor hinter sich gelassen hat.

Neben den Merkmalen der Dramatik und der Epik gibt es aber auch Merkmale der Lyrik, wie das Vorhandensein von Versen und Strophen. «Der Knabe im Moor» weist diese Merkmale auf. Auch das Reimschema und das Metrum sind Merkmale der Lyrik.

Das Reimschema ist in allen Strophen gleich:

Auch das Metrum und die Kadenzen sind gleich:

a O schaurig ist’s, übers Moor zu gehn,

u – u – u u – u –

b Wenn es wimmelt vom Heiderauche,

u u – u u – u – u

a Sich wie Phantome die Dünste drehn

– u u – u u – u –

b Und die Ranke häkelt am Strauche,

u u – u – u u – u

c Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,

u u – u – u u – u –

c Wenn aus der Spalte es zischt und singt,

u – u – u u – u –

a O schaurig ist’s, übers Moor zu gehn,

u – u – u u – u –

b Wenn das Röhricht knistert im Hauche!

u u – u – u u – u

Zur Veranschaulichung sind in diesem Beispiel die Endreime entsprechend farblich markiert. Für die Bestimmung des Metrums und der Kadenz sind die betonten Silben sind mit einem Bindestrich «-» und die unbetonten Silben mit einem «u» gekennzeichnet.

Reimschema

Der Kreuzreim folgt dem Schema «abab» und der Paarreim dem Schema «aa».

Kadenz

Die Kadenz sagt aus, wie die letzten beiden Silben im Vers betont werden. Bei einer männlichen Kadenz sind die letzten beiden Silben unbetont – betont. Bei der weiblichen Kadenz ist es genau andersherum. Die letzten beiden Silben sind betont – unbetont. Bei einer reichen Kadenz endet der Vers auf mehreren unbetonten Silben.

Metrum

Der Anapäst ist ein Versfuß, der aus zwei unbetonten und einer betonten Silbe besteht. Der Jambus besteht aus einer unbetonten und einer betonten Silbe.

Wenn Du mehr zu Reimschema und Metrum wissen möchtest, schau gern in die Erklärungen hier bei StudySmarter rein.

Die Sprache in «Der Knabe im Moor» ist sehr bildhaft. Durch die detaillierte Beschreibung des Ortes und der Handlung mithilfe visueller und akustischer Eindrücke wird eine dichte Atmosphäre aufgebaut.

Dabei treten visuelle Wahrnehmungen wie «die Dünste drehn» (V. 3), «starrendes Gestumpf» (V. 17) oder «klaffende Höhle» (V. 34) in der Ballade hinter den akustischen zurück, denn die Ausdrücke, die akustische Eindrücke wiedergeben, sind zahlreicher im Text zu finden. Gleich im zweiten Vers wird der «Heiderauche» (V. 2) erwähnt, der über allem liegt. Dadurch kann der Knabe nicht viel sehen und die Geräusche treten stärker hervor.

Bereits in der ersten Strophe werden drei Verben verwendet, die akustische Eindrücke wiedergeben. Es «zischt und singt» (V. 6) und «knistert» (V. 8). In den folgenden Strophen kommen weitere akustische Verben hinzu, wie «raschelt» (V. 12), «knittert» (V. 21), «brodelt» (V. 27), «pfeift» (V. 28), «birst» (V. 33) und «ruft» (V. 35). Neben den Verben gibt es auch einige Nomen, die akustische Eindrücke wiedergeben, wie «Ohr» (V. 19), «Melodei» (V. 29) oder «Geigemann» (V. 30), jedoch sind die Verben zahlreicher.

Neben dem visuellen und dem akustischen Wortfeld verwendet die Autorin auch das motorische, um die Angst des Jungen zu zeigen. Verben der Bewegung finden sich in der Ballade an vielen Stellen, zum Beispiel «wimmelt» (V. 1), «drehn» (V. 3), «häkelt» (V. 4), «springt» (V. 5), «rennt» (V. 10), «sauset» (V. 11), «bricht» (V. 15) und viele mehr. Die verwendeten Wortfelder machen die Ballade lebendig und verdeutlichen die Angst des Knaben vor dem bedrohlichen Moor.

Die Angst des Jungen wird in «Der Knabe im Moor» also durch aktive Verben ausgedrückt. Durch die Ausrufe «O» sowie den Gebrauch von Ausrufezeichen wird diese Angst zusätzlich verstärkt.

Als Aktiv wird die Tätigkeits- oder Tatform eines Verbs bezeichnet. Es drückt aus, was jemand aktiv tut. Das Aktiv ist eine der zwei Handlungsarten im Deutschen.

Die Autorin Droste-Hülshoff hat in «Der Knabe im Moor» verschiedene Stilmittel verwendet, die den Text anschaulich und atmosphärisch dicht gestalten. Dazu gehören Vergleiche, Metaphern, Personifikationen und Anaphern.

Wenn Du mehr zu den unterschiedlichen Stilmitteln wissen möchtest, klick Dich in die Erklärungen «Rhetorische Stilmittel«, «Metapher«, «Vergleiche» und viele mehr hier bei StudySmarter.

Ein Stilmittel, das sich in der Ballade häufig findet, ist der Vergleich. Ein Beispiel findet sich in der ersten Strophe, um den Dunst, der über dem Moor liegt, den Phantomen gegenüberzustellen.

Sich wie Phantome die Dünste drehn, (V. 3)

Vergleiche sind sprachliche Bilder, bei denen mindestens zwei Sachverhalte, Personen oder Gegenstände gegenübergestellt werden. Damit können Ähnlichkeiten oder Unterschiede ausgedrückt werden.

Ein Stilmittel, das die Bildhaftigkeit der Ballade unter anderem ausmacht, ist die Metapher. Ein Beispiel findet sich in der fünften Strophe, als der Knabe glaubt, die «verdammte Margret» zu hören und um seine Seele bangt.

Die nächsten Textzeilen sagen, dass seine Knochen, wenn der Schutzengel nicht wäre, erst später gefunden werden würden – und zwar, wenn sie bleich wären. Damit ist gemeint, dass der Junge dann tot wäre und nur noch seine bleichen Knochen zu finden wären.

bleichenden Knöchelchen

Die Knochen stehen hier also für den Tod.

Auch die Personifikation wird von der Droste-Hülshoff an einigen Stellen verwendet. Ein erstes Beispiel findet sich auch bei diesem Beispiel in der ersten Strophe. Hier wird einer Ranke eine menschliche Eigenschaft verliehen, die durch das Wort «häkelt» ausgedrückt wird.

Und die Ranke häkelt am Strauche, (V. 4)

Die Personifikation verleiht Tieren, Pflanzen oder Gegenständen menschlichen Charakter, indem sie mit menschlichen Eigenschaften oder Handlungen in Verbindung gebracht werden.

«Der Knabe im Moor» enthält auch einige Anaphern, die die Aufmerksamkeit der Lesenden lenken. In der dritten Strophe wird so die Aufmerksamkeit auf eine Spukgestalt gelenkt.

Das ist die unselige Spinnerin,

Das ist die gebannte Spinnlenor’, (V. 22f.)

Eine Anapher ist eine Wiederholung gleicher Worte am Anfang aufeinanderfolgender Sätze oder Verse.

Die Ballade «Der Knabe im Moor» bietet verschiedene Interpretationsansätze.

Zum einen stellt sich die Frage, ob es sich um eine echte oder eine eingebildete Bedrohung handelt. Der Junge wird von Anfang an als ängstlich gezeigt. Vielleicht wäre das Moor weniger bedrohlich gewesen, wenn er besonnener gewesen wäre. Es ist gut möglich, dass er sich die Gefahr nur einbildet.

Vielleicht ist der Weg durch das Moor aber auch eine Mutprobe. Indem der Knabe der unheimlichen Natur strotzt, kann er seine Angst besiegen und zeigen, dass die Spukgestalten ihm nichts anhaben können.

Ein weiterer Interpretationsansatz ist der Aberglaube. Das zeigt sich in den Spukgestalten wie dem «Gräberknecht» (V. 13). Die Vorstellung, dass solche Gestalten in den Mooren lebten, war in der westfälischen Heimat der Autorin weit verbreitet. Dem gegenüber stehen Begriffe, die die Werte und Traditionen der Menschen zeigen. Sie vermitteln Sicherheit und Geborgenheit, was sich im Bild der «Lampe» (V. 43) oder im «Schutzengel» (V. 38) zeigt. Damit wird gezeigt, dass der Junge den Spukgestalten nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern dass er auch Sicherheit in seinem Zuhause und seinem Glauben findet.

Auch die christliche Erziehung der Autorin Droste-Hülshoff könnte für eine Interpretation herangezogen werden. In «Der Knabe im Moor» ist die Rede vom diebischen «Fiedler Knauf, / Der den Hochzeitheller gestohlen!» (V. 31f.), was eine Sünde darstellt. Damit ist er nicht nur aus der Gesellschaft ausgeschlossen, sondern seine Seele würde auch in die Hölle kommen. Diese Hölle wird durch das Moor versinnbildlicht.

Annette von Droste-Hülshoff lebte von 1797 bis 1848. Sie entstammte einem westfälischen Adelsgeschlecht und war eine bedeutende deutsche Dichterin, Schriftstellerin und Komponistin des deutschen Biedermeiers. Aufgrund der adeligen Herkunft hatte Droste-Hülshoff sehr klare Vorgaben, wie sie ihr Leben zu führen hatte. Obwohl diese die Autorin einschränkten, wendete sie sich nie gegen ihren Glauben oder ihre Herkunft, sondern brachte sie mit ihrem Schaffen in Einklang.

Bases de un país más concentrado, desigual y para afuera La aprobación de la Ley Bases en Diputados inicia un peligroso camino para la Argentina, del que puede costar mucho volver. Empoderamiento del gran empresariado, menos derechos laborales y el peligro para las PyMES. Beneficios […]

destacada economia noticia politica_exterior

La poderosa mayoría que consiguió el oficialismo esta semana para la media sanción de la Ley Bases no generó el alerta suficiente que debería haber provocado en el conjunto de la sociedad argentina. Casi como un episodio más del caótico momento que atraviesa el país, la votación pasó como una de las tantas discusiones que hoy marean en la conversación pública, impidiendo la toma de dimensión de lo que puede significar la sanción efectiva del cuerpo normativo y su capítulo fiscal.

El Gobierno dio un paso trascendental en su objetivo de plantar la columna vertebral de un nuevo país, con una matriz productiva reprimarizada, extranjerizada, hegemonizada por grandes jugadores y con perspectivas exportadoras que ni reparen en el mercado interno. Para ese proceso de concentración de riquezas, determina la eliminación de derechos laborales, una violenta transferencia de recursos de sectores medios y populares hacia los ricos, y una serie de beneficios para que los grandes capitales se instalen en el país y saquen sus ganancias al exterior.

En el mejor de los casos, el que supone que Javier Milei no es un agente directo del poder económico concentrado para garantizar sus privilegios, sino que realmente cree que este rumbo económico generará un crecimiento del país, se equivoca. Su error parte de suponer una racionalidad empresaria en la que los beneficios ofrecidos por la desregulación de la economía redundarán en una lluvia de inversiones productivas, generando miles de puesto de trabajo, crecimiento y derrame hacia los salarios de los trabajadores. Milei, que critica violenta y permanentemente cualquier gesto de conciencia y auto preservación de los trabajadores, imagina una conciencia y actitudes empresarias que no se verifican en ningún momento de la historia argentina.

Al contrario de lo que su mirada desde la escuela austríaca lo empuja a imaginar, el presidente haría bien en revisar los procesos históricos nacionales. Cada vez que el Estado se contrajo, eliminó regulaciones, suprimió derechos laborales y ofreció todo tipo de beneficios y libertades a los grandes capitales para entraran, se movieran libremente por el país y salieran como quisieran, siempre bajo la promesa de que eso inundaría de inversiones productivas el país, el resultado fue el opuesto.

Los momentos de menores regulaciones, lejos de incentivar la competencia, asfixiaron a los pequeños productores y destruyeron la diversificación del aparato productivo. Los momentos represivos y de menores derechos laborales, lejos de generar puestos de trabajo, llevaron el desempleo a niveles récord. Los momentos de mayores libertades arancelarias en el comercio exterior, lejos de llenar las arcas del Banco Central con divisas, impulsaron la fuga de capitales que afecta como un cáncer al país. Hacia eso vuelve a dirigirse la Argentina, en una nueva vuelta del péndulo que la caracteriza.

La Ley Bases y el Régimen Integral de Grandes Inversiones (RIGI) tienden a una concentración de la riqueza por dos vías: la transferencia de recursos desde sectores medios y populares hacia los más ricos, y los beneficios para los grandes capitales en detrimentos de las pequeñas y medianas empresas del país.

El primer aspecto tiene múltiples vectores en todo el instrumento legislativo, pero hay uno que resulta particularmente obsceno. Mientras a los 125.000 mayores contribuyentes del país se les reduce brutalmente el impuesto a los bienes personales y se les permite un nuevo blanqueo de capitales, más de un millón de asalariados volverán a pagar el impuesto a las ganancias al mismo tiempo que los monotributistas sufrirán aumentos entre el 200% y el 300% en su cuota mensual. A su vez, la eliminación de las moratorias implicará que muchos trabajadores que no cuentan con todos los años de aportes necesarios pasarán a cobrar una jubilación aún más baja que la mínima actual. Esto impacta de lleno en sectores populares y trabajadores informales, que dejarán de percibir esos recursos como consecuencia de que los más ricos paguen cada vez menos por sus fortunas.

El mínimo no imponible de Bienes Personales pasará de $11 a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 a $350 millones, lo cual implica a su vez una reducción de los contribuyentes alcanzados. Al mismo tiempo, se reducirán progresivamente las alícuotas, pasando de un máximo del 1,5% para el ejercicio 2023 al 0,25% en 2027. Por el contrario, los salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y $2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos volverán a pagar Ganancias. Menos carga tributaria para los ricos, más impuestos para los sectores asalariados.

El RIGI, por su parte, establece condiciones de desigualdad profundas en la competencia de mercado a favor de los grandes capitales y en detrimento de las PyMEs argentinas. Toda inversión superior a los 200 millones de dólares pasará a no pagar ningún impuesto por derecho de importación ni de exportación por un período de 30 años, planteando una inaceptable asimetría con las empresas ya instaladas y con inversiones realizadas en el país.

La ecuación es simple. Si una empresa multinacional ingresa al RIGI podrá importar bienes de capital, repuestos y componentes con cero impuestos, mientras que una PyME industrial deberá pagar más cara la misma máquina o el mismo repuesto por no estar contemplada en los beneficios. Inevitablemente esta competencia desigual y desleal llevará al quiebre a muchas empresas del país, que serán posteriormente absorbidas por los grandes jugadores del mercado, que concentrarán aún más riqueza como sucede en cada crisis.

Con un condimento extra: el RIGI permite a esos grandes capitales disponer libremente de las divisas que generan sus exportaciones en un 20% al cabo del primer año, un 40% al cabo del segundo y el 100% a partir del tercero. Esto significa que los capitales extranjeros que se instalen en la Argentina podrán estar girando la totalidad de sus ganancias a sus casas matrices en sólo tres años, sin ningún tipo de obligación por reinvertir en el país, configurando unas condiciones inigualables para el saqueo.

Otro brutal beneficio para el empresariado tiene que ver con la flexibilización laboral incluida en la ley. La eliminación de las penalidades por contrataciones en negro, la ampliación de los períodos de prueba de 3 a 6 meses y hasta 1 año, la instauración del fondo de cese y la pérdida del carácter disuasorio de la indemnización suponen un empoderamiento doble para los empresarios en detrimento de los trabajadores: a partir de la sanción de la ley tendrán más libertad para contratar en condiciones ilegales y para despedir sin motivo alguno.

La argumentación detrás de la reforma es la misma con la que se justifican los beneficios a las grandes inversiones por sobre las PyMEs. En la fantasía del Presidente, estas condiciones de mayor flexibilidad y menos derechos laborales llevarán a que el empresariado contrate más, genere más trabajo, producción y crecimiento. La misma mirada ingenua (o cómplice) a la hora de referirse a un actor social enormemente responsable de muchos de los problemas estructurales del país y al que pocos le cuentan las costillas.

En realidad, lo que sucederá es todo lo contrario a lo que vende Milei. Ante la opción de contratar en blanco por la posibilidad de despedir sin causa o seguir contratando en negro por no tener consecuencias legales, el empresariado argentino se inclinará indudablemente por la segunda opción. Lejos de combatir la informalidad, la nueva normativa laboral la cristalizará y la institucionalizará. Esto se verá agravado, a su vez, por la alta rotación en los empleos que generarán los despidos sin restricciones y la ampliación de los períodos de prueba. Si el mercado del trabajo argentino ya viene marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, la reforma laboral sólo profundizará esa situación.

Estas conclusiones no son propias de quien escribe estas líneas, sino que tienen arraigo en la historia nacional y en importantes análisis de legislaciones laborales en el mundo. En el año 2015, la OIT analizó reformas que eliminaban derechos, restricciones a los despidos y que flexibilizaban mercados laborales en 63 países del mundo, siempre bajo el argumento de una supuesta “modernización” que adaptara los mercados para generar más empleo. El análisis concluyó que en ningún caso se verificó una mejora de los niveles de empleo ni en las condiciones laborales, sino todo lo contrario.

“Sin embargo, el análisis incluido en el informe sobre la relación entre la regulación laboral y los indicadores clave del mercado de trabajo – como, por ejemplo, el desempleo – sugiere que la reducción de la protección de los trabajadores no conlleva una reducción del desempleo. De hecho, los resultados que presenta el informe indican que, cuando los cambios introducidos están mal diseñados y debilitan la legislación sobre protección al empleo, su aplicación será con toda probabilidad contraproducente para el empleo y la participación en el mercado laboral, tanto a corto como a largo plazo” sentencia el estudio de la OIT.

En la Argentina, la experiencia reciente ratifica esa mirada. La década menemista de desregulación económica y flexibilización laboral llevó una desocupación que en promedio había sido del 4,5% entre 1974 y 1990, a un promedio del 12,8% para el período 1991-2001, con picos por encima del 20%. Tras la salida de la convertibilidad y con el cambio de orientación política del kirchnerismo en materia de derechos laborales, que incluyó, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo y las paritarias libres, el desempleo terminó en el 2015 por debajo del 6%.

La falacia de que a mayor libertad empresaria para contratar y despedir le corresponderá un crecimiento del empleo esconde otra verdad. La reforma de Milei cristalizará las desigualdades del mercado laboral, profundizando la distancia entre trabajadores con ciertos derechos y trabajadores sin ningún derecho, profundizando la informalidad y la inestabilidad de los empleos.

Basta mirar la situación económica actual para entender el país que Milei y su Ley Bases proponen. La brutal caída de la actividad económica se refleja tanto en la inversión como en el consumo. La consultora de Orlando Ferreres midió una caída de la inversión productiva privada del 13% en el primer bimestre del año. El consumo en supermercados y mayoristas, que había caído hasta 11,4% en febrero, volvió a marcar una baja del 7,3% en marzo. Sin embargo, este proceso no impide que actividades económicas como la pesca, la minería o la explotación hidrocarburífera estén arrojando números positivos y crecimiento en sus ganancias.

Esto se ve reflejado en la ley y el RIGI. La permisividad para las exportaciones sin límites de recursos naturales, y las exenciones impositivas para las grandes compañías que se dedican a esas actividades, contrastan de lleno con los costos que se les disparan a las PyMEs en un contexto donde, a la par, se les desploman las ventas en un mercado interno deprimido hasta suelo por la caída de los salarios.

En última instancia, el país que Milei y los suyos persiguen no es un país necesariamente marcado por el crecimiento y su derrame. Mientras la macroeconomía esté ordenada, ingresen divisas por exportaciones primarias y puedan ser giradas al exterior, poco importa que se vaya cayendo a pedazos de a poco el entramado productivo interno, el que alimenta tanto el consumo como las fuentes de trabajo de los ciudadanos argentinos. El festejo de un superávit fiscal en plena recesión económica, con caída de la producción y del consumo, son el fiel reflejo de qué es lo que está mirando el presidente y qué considerará un éxito de su gestión.

Un país más chico, con menos empresas, menor producto, menor porcentaje de la población empleada y con un mercado interno deprimido, pero con más exportaciones, números macro en positivo y libre disponibilidad de divisas para que aquellos que alcancen a comprarlas puedan sacarlas sin problemas del circuito económico nacional. Para ese país se empezaron a sentar las Bases esta semana en la Cámara Baja. Las resistencias desarticuladas de sectores de la oposición política, del sindicalismo, de parte del empresariado nacional, y de algunos segmentos de la sociedad, por ahora no prefiguran un horizonte esperanzador en el que la presión social incline la balanza en el Senado en el sentido contrario al que lo hizo Diputados. La historia tomará nota de los responsables de volver a arrojar al país al rumbo que lo llevó, dos décadas atrás, a la peor crisis de la que tenga memoria.

El presidente argentino, Javier Milei, no ha pedido reunirse con el presidente del Gobierno ni con el Rey durante su anunciada visita a España a mediados de mayo, según fuentes diplomáticas. El pasado 29 de marzo, Milei sorprendió al anunciar que acudirá a Madrid para participar en Europa Viva 24, el gran acto de masas con el que Vox quiere lanzar su campaña a las elecciones europeas del 9 de junio. “@Santi_ABASCAL ahí volveré a estar con ustedes querido AMIGO…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, escribió en la red social X (antes Twitter), reposteando un mensaje del líder de Vox en el que anunciaba la celebración del evento para los próximos 18 y 19 de mayo en el Palacio de Vistalegre, en el barrio madrileño de Carabanchel.

Sin embargo, el presidente argentino no ha pedido cita en La Moncloa —cualquiera que sea su inquilino en esas fechas, una vez que Pedro Sánchez despeje este lunes su futuro político— ni tampoco audiencia con el Rey, lo que constituye un hecho insólito en un mandatario latinoamericano, ya que se trataría de su primera visita a España desde que tomó posesión de la Casa Rosada, el pasado 10 de diciembre. Consultada por EL PAÍS, la Embajada argentina en Madrid tampoco ha ofrecido ninguna explicación para esta ausencia de agenda institucional.

.@Santi_ABASCAL ahí volveré a estar con Ustedes querido AMIGO…!!!

— Javier Milei (@JMilei) March 29, 2024

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! https://t.co/DStUgo9m5X

Sánchez y Milei coincidieron en enero en el foro de Davos (Suiza), pero no llegaron a encontrarse y en sus intervenciones públicas ofrecieron recetas contrapuestas. Mientras el primero defendió el Estado del bienestar, el segundo calificó de “cáncer” la intervención del Estado en la economía. Además, el jefe del Gobierno español apoyó públicamente al candidato peronista, Sergio Massa, en las pasadas elecciones argentinas y, tras la victoria de Milei, no le llamó para felicitarle. El Ministerio de Asuntos Exteriores se limitó, en un comunicado, a desear “éxito a Argentina en esta nueva etapa”, sin mencionar al ganador.

A la toma de posesión del presidente argentino acudió Felipe VI, como es habitual con los mandatarios iberoamericanos, pero no le acompañó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que tenía una reunión en Bruselas. Desde entonces, los contactos de alto nivel entre los dos gobiernos han sido prácticamente nulos, pese a la densidad de las relaciones bilaterales: Argentina es el país extranjero donde viven más españoles, casi medio millón.

También acudió a Buenos Aires Santiago Abascal como invitado personal de Milei, quien le recibió la víspera de su toma de posesión. El partido ultra español tiene una larga relación con el jefe del Estado argentino a través de su vicepresidenta, Vicky Villarruel, negacionista de los crímenes de la dictadura militar. Milei participó telemáticamente en la fiesta anual de Vox en octubre de 2021, cuando aún se le veía como una figura excéntrica en su propio país, y volvió al año siguiente, ya de manera presencial, tras ganar las primarias argentinas. “Esto no es para tibios. ¡Vayan y den la batalla contra el zurderío!”, clamó, levantando el entusiasmo de los ultras españoles.

Aunque se espera la intervención de otros líderes internacionales ―la incógnita es si acudirá la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como hizo en 2021―, Milei será una de las estrellas del acto político de Vox, una semana después de las elecciones catalanas y a solo cuatro días del arranque de la campaña de las europeas. La plaza de Vistalegre fue el lugar donde Abascal, siguiendo la estela de Podemos, tuvo su bautismo de masas, en octubre de 2018, pero tras la pandemia abandonó este espacio emblemático para multitudes.

Ahora la formación ultra está echando el resto para reunir a 15.000 personas ese fin semana. Aunque los partidos políticos tienen prohibido por ley recabar donaciones de empresas, Vox ha buscado una fórmula para recibir financiación privada: alquilar stands dentro de la plaza durante las dos jornadas que dura el evento a precios que oscilan entre 850 y 5.000 euros. Se trata de un negocio problemático, según expertos en financiación de partidos, pues servirá para sufragar un acto de carácter electoral: está previsto que allí se presente el programa de Vox para las elecciones europeas, a las que concurre con una lista encabezada por tres hombres: Jorge Buxadé, el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y Hermann Tertsch.

En un momento en que las perspectivas electorales del partido ultra están a la baja en España, Abascal quiere exhibir músculo con sus alianzas internacionales, que tienen en el expresidente estadounidense y favorito para las presidenciales de noviembre, Donald Trump, su principal referente. Además de Vox, el acto de Vistalegre está organizado por el ECR (Reformistas y Conservadores Europeos).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la medida este sábado a través de la plataforma X y dijo que así se busca “mayor nivel de competencia en el mercado” El Gobierno nacional anunció la reducción de aranceles a la importación en heladeras, lavarropas, neumáticos e […]

destacada economia

El Gobierno nacional anunció la reducción de aranceles a la importación en heladeras, lavarropas, neumáticos e insumos plásticos. La medida fue anunciada este sábado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).

Esta decisión se tomó luego de la baja de los impuestos al sector automotor. «Esto implica mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado que nos beneficiará a todos», argumentó el funcionario.

Además explicó cada uno de los rubros que reducirán sus aranceles en la importación con disminuciones que alcanzan incluso el 35%:

-Heladeras y lavarropas: del 35% al 20%. Así volverán a tener el arancel que comparten los países miembros del Mercosur.

-Neumáticos: del 35% al 16%. Esto representará un alivio para las empresas de fletes y de transporte de personas.

-Principales insumos plásticos: del 12,6% al 6%. Menos costo, repercusión favorable para los consumidores que demandan los diversos bienes fabricados con insumos plásticos (que van desde envases de alimentos y productos de higiene personal hasta electrodomésticos y juguetes).

«Esto implica mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado que nos beneficiará a todos. El paso es firme. Buen fin de semana», cerró su publicación Adorni.

El ministro de Economía Luis Caputo dijo además que «se mantendrá la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales que estaba vigente desde 2021 y se sistematizará y digitalizará el régimen de Reposición de Existencias (Repostock)».

Estas medidas «permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación».

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo que “quedó confirmado el encuentro: el próximo lunes 6 de mayo” El presidente Javier Milei y su hermana Karina volverán a reunirse con el magnate millonario Elon Musk, en Estados Unidos. El encuentro se dará en el marco del viaje que realiza el mandatario […]

destacada nacional politica_exterior

El presidente Javier Milei y su hermana Karina volverán a reunirse con el magnate millonario Elon Musk, en Estados Unidos. El encuentro se dará en el marco del viaje que realiza el mandatario a Norteamérica.

Este sábado el jefe de Estado vuela hacia Los Ángeles (EEUU), para participar de un foro económico organizado por el Instituto Milken donde será el principal orador ante inversores privados y banqueros.

La presencia de la hermana del Presidente fue confirmada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni: “Quedó confirmado el encuentro: el próximo lunes 6 de mayo el Presidente de la Nación Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei se reunirán con Elon Musk. En encuentro está previsto a las 15:30 horas”.

Se trata del segundo encuentro en lo que va del año entre Milei y Musk. El primer cónclave fue principios de abril y después de haber mantenido varias interacciones en redes sociales. Allí el mandatario y el magnate dialogaron con objetivo de obtener inversiones en tecnología y automoción en Argentina.

De aquella reunión, también surgió la posibilidad de que Musk planeara un viaje a Salta y el norte argentino porque allí se encuentra una de las reservas de litio más grandes del mundo.

Se trata de una diplomática que ya trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores como encargada de negocios. Desempeñará un rol clave. l gobierno de Javier Milei designó a la nueva embajadora argentina en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se trata de Mariana […]

destacada internacional politica_exterior

l gobierno de Javier Milei designó a la nueva embajadora argentina en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se trata de Mariana Edith Plaza, una diplomática que ya se desempeñaba en el ministerio de Relaciones Exteriores como encargada de negocios, según consta en la página oficial de Cancillería.

El nombramiento fue oficializado hoy a través de la resolución 384 que fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial. Lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y la canciller, Diana Mondino.

El rol de Plaza será clave para llevar adelante diálogos en torno al conflicto de Malvinas a la vez que tendrá una importante función en la apertura con una de las principales potencias del mundo que se separó de la Unión Europea.

Plaza tiene 48 años, nació en Coronel Pringles donde vivió durante su niñez y adolescencia. Luego, al terminar el secundario, se mudó a Buenos Aires donde se recibió de Lic. en Relaciones Internacionales.

Milei también formalizó hoy a través de otra resolución la designación del empresario Gerardo Werthein como embajador argentino en Estados Unidos, tras haber sido aprobado su pliego en el Senado y haber obtenido el plácet de estilo de la Casa Blanca. Werthein es un empresario con negocios en medios de comunicación, agricultura, energía, telecomunicaciones, sector inmobiliario, industria alimenticia y la salud

Las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña han estado marcadas por tensiones diplomáticas, derivadas de una antigua e irresuelta disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, como las llama Argentina, o Falklands, como Inglaterra conoce a ese archipiélago en el sur del continente americano.

El ministerio de Relaciones Exteriores instó a fortalecer los «lazos fraternales» entre ambos países. El ministro de transporte español lo acusó a Milei de «ingerir sustancias». El gobierno de España, a cargo de Pedro Sánchez, rechazó este sábado el comunicado de la Oficina del Presidente de la […]

destacada politica_exterior union_europea

El gobierno de España, a cargo de Pedro Sánchez, rechazó este sábado el comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina en medio del cortocircuito diplomático que se inició por la acusación del ministro de transporte español, Óscar Puente, contra el presidente Javier Milei.

“El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”, expresó el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

«El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española», agregó el gobierno español.

El viernes a la noche la cuenta de la vocería oficial argentina publicó en X un comunicado en el que acusó a Pedro Sánchez de llevar a la «disolución de España» y apuntó a la causa judicial contra su esposa.

El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos.https://t.co/sT8AmwDUPr pic.twitter.com/aWRc51xaVt

— Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) May 4, 2024

«Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad», expresó La Oficina del Presidente de la República Argentina en X.

El furibundo comunicado respondió a los dichos del ministro de Transporte español, Oscar Puente, por acusar a Milei de ingerir “sustancias” durante un evento partidario.

Este país de Europa es una de las mejores alternativas para empezar una nueva vida. Conocé la documentación qué necesitás para mudarte. Para muchos jóvenes argentinos, emigrar es una alternativa que les permite buscar otros rumbos y comenzar una nueva vida con estabilidad económica y social. Sin embargo, […]

destacada internacional union_europea

Para muchos jóvenes argentinos, emigrar es una alternativa que les permite buscar otros rumbos y comenzar una nueva vida con estabilidad económica y social.

Sin embargo, elegir un país para vivir puede resultar una decisión muy difícil de tomar.

Si bien no se encuentra en los primeros puestos de los rankings, Austria es una gran opción para comenzar una nueva ida. Es considerado uno de los países más felices de Europa y los argentinos pueden solicitar su visa allí de forma muy sencilla.

Según una investigación publicada por Eurostat, una agencia de estadísticas, las personas que viven en Austria son las más felices de Europa. Los encuestados han calificado su satisfacción con el país con un puntaje de 7,9.

Austria es un país que limita con Alemania y República Checa. Es buen lugar para los jóvenes que buscan emigrar porque allí siempre ofrecen nuevas oportunidades laborales,tanto para nativos como para extranjeros.

El salario mínimo va desde los 1500 euros al mes y puede llegar hasta los 3500 euros. Otro punto a favor es que la mayoría de los contratos de trabajo ofrecen alojamiento.

Para poder emigrar a Austria, una opción es el programa Working Holiday, que permite a los argentinos vivir allí durante 12 meses, con la posibilidad de trabajar y viajar tanto por el país como por Europa.

Los argentinos que deseen mudarse y empezar una nueva vida en Austria podrán hacerlo mediante las visas de Working Holiday. Los requisitos para poder aplicar a la misma son:

Se dan 200 cupos anuales para poder sacar la visa Working Holiday y obtenerla. Para esto, deben sacar un turno para la embajada de Austria en Buenos Aires y recopilar toda la información necesaria y presentarla.

El trámite es personal. Se puede aplicar hasta 6 meses antes de la fecha de viajar y quienes sepan inglés o alemán contarán con un plus extra. Las personas que la obtengan podrán trabajar hasta 6 meses con el mismo empleador.

El gobierno argentino de Javier Milei había dicho que las políticas de Pedro Sánchez solo traen «pobreza y muerte». La disputa comenzó cuando un ministro español insinuó que Milei habría consumido «sustancias». España rechazó el sábado (14.05.2024) «los términos infundados» de las declaraciones del gobierno argentino, encabezado […]

internacional union_europea

España rechazó el sábado (14.05.2024) «los términos infundados» de las declaraciones del gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, en las que acusa a su homólogo español, Pedro Sánchez, de llevar «pobreza y muerte» a su país.

«El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos», indica el Ministerio español de Asuntos Exteriores.

«El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española», añade el comunicado.

El comunicado se difundió en respuesta a unas declaraciones de la presidencia argentina, publicadas horas antes, en las que se acusa a Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de conducir al país europeo hacia la «pobreza».

«Sánchez (…) ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerta», dijo la presidencia argentina en un comunicado publicado en la red social X.

Buenos Aires también acusó a Sánchez de haber «puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con los separatistas y llevando a la disolución de España», una referencia al acuerdo político del PSOE con los partidos independentistas vascos y catalanes para formar gobierno en 2023.

Como parte del acuerdo, el PSOE acompañó y logró la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para independentistas que participaron en el intento de secesión de Cataluña en 2017, lo que ha generado un rechazo frontal de la oposición.

La presidencia argentina también acusó a Sánchez de tener «problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa» Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción.

Los ataques del gobierno ultraderechista de Milei fueron en respuesta a un comentario del ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien acusó al dirigente argentino de ingerir «sustancias».

Milei emprenderá en dos semanas un viaje a España, donde participará, al igual que lo hizo en 2022, en un evento organizado por el partido opositor de ultraderecha Vox, que tendrá lugar el 18 y el 19 de mayo.

El ministro del Interior de Argentina, Guillermo Francos, ha abogado este sábado por la destitución del ministro del ministro de Transporte español, Óscar Puente, después de las declaraciones de éste sobre la «ingesta de sustancias» por el presidente argentino, Javier Milei.

destacada politica_exterior union_europea