Urgente

La economía argentina atraviesa un proceso de transformación profunda, y uno de los sectores más afectados —y menos discutidos públicamente— es el sistema financiero y bancario. La percepción de que “no existen bancos” o que “solo quedan unos pocos privados como Macro o Galicia” refleja […]

destacada economia nacional politica

La llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023 marcó un punto de inflexión en la política argentina. Su perfil de outsider, su discurso disruptivo y su programa económico radical generaron expectativas de transformación profunda, pero también tensiones sociales e institucionales. A […]

destacada economia nacional

Introducción Una de las debilidades estructurales más persistentes de la cultura política argentina es la confusión conceptual y práctica entre gobierno y Estado. Esta confusión no es meramente semántica: tiene consecuencias profundas sobre la calidad institucional, la estabilidad democrática y la forma en que la sociedad procesa los […]

cultura destacada economia educacion nacional

Elon Musk: poder, discurso y los riesgos detrás de la tecnología Elon Musk es presentado a menudo como un genio visionario: el hombre que impulsa autos eléctricos, cohetes reutilizables, satélites globales y plataformas digitales. Sin embargo, más allá del mito, existe una realidad más compleja: Musk […]

Pico Truncado en movimiento: infraestructuras, energía y desafíos sociales marcan la agenda local PICO TRUNCADO, Santa Cruz – La ciudad patagónica de Pico Truncado concentra en estas semanas una agenda variada de noticias que reflejan tanto avances en infraestructura y energías como situaciones sociales y de seguridad, consolidando […]

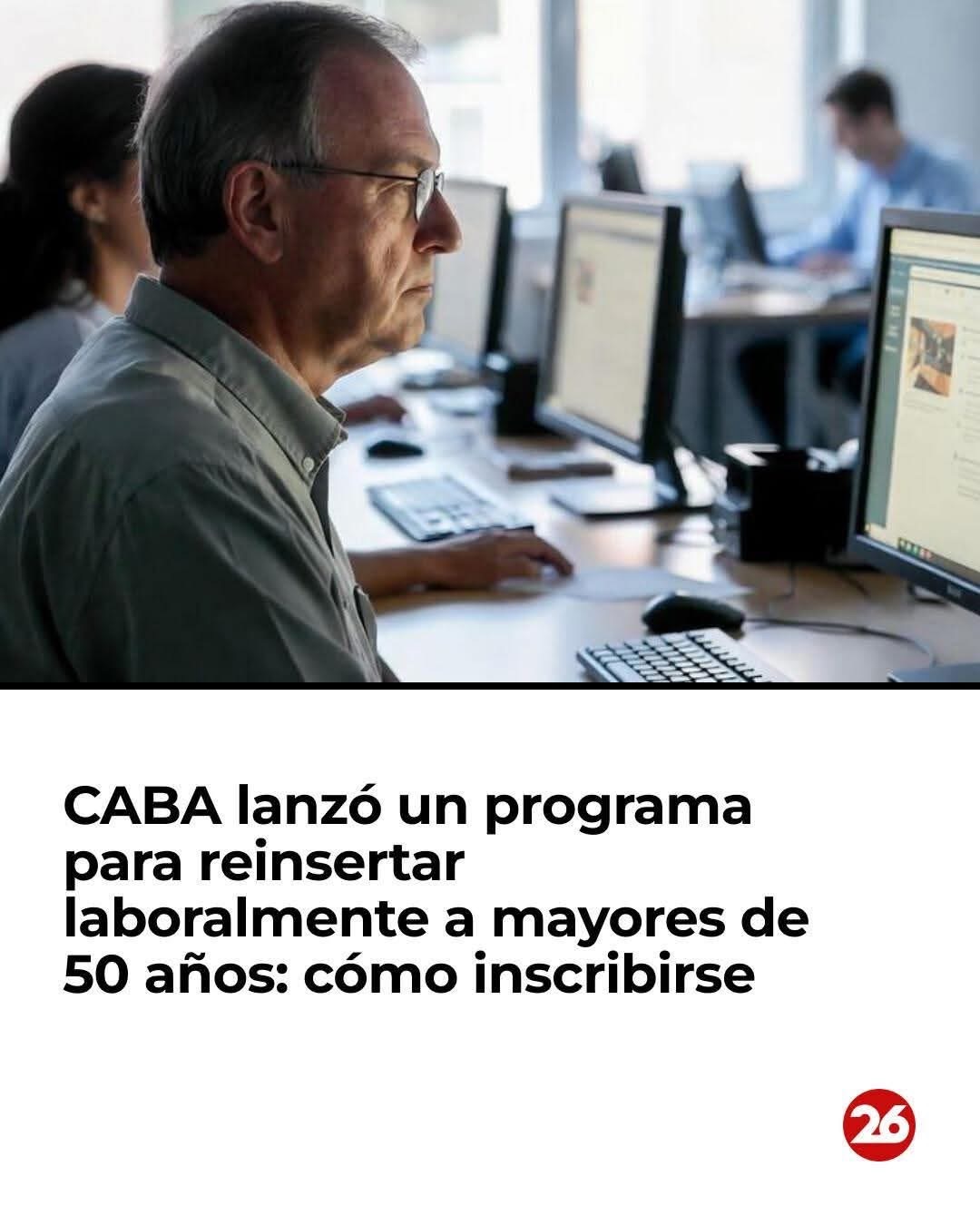

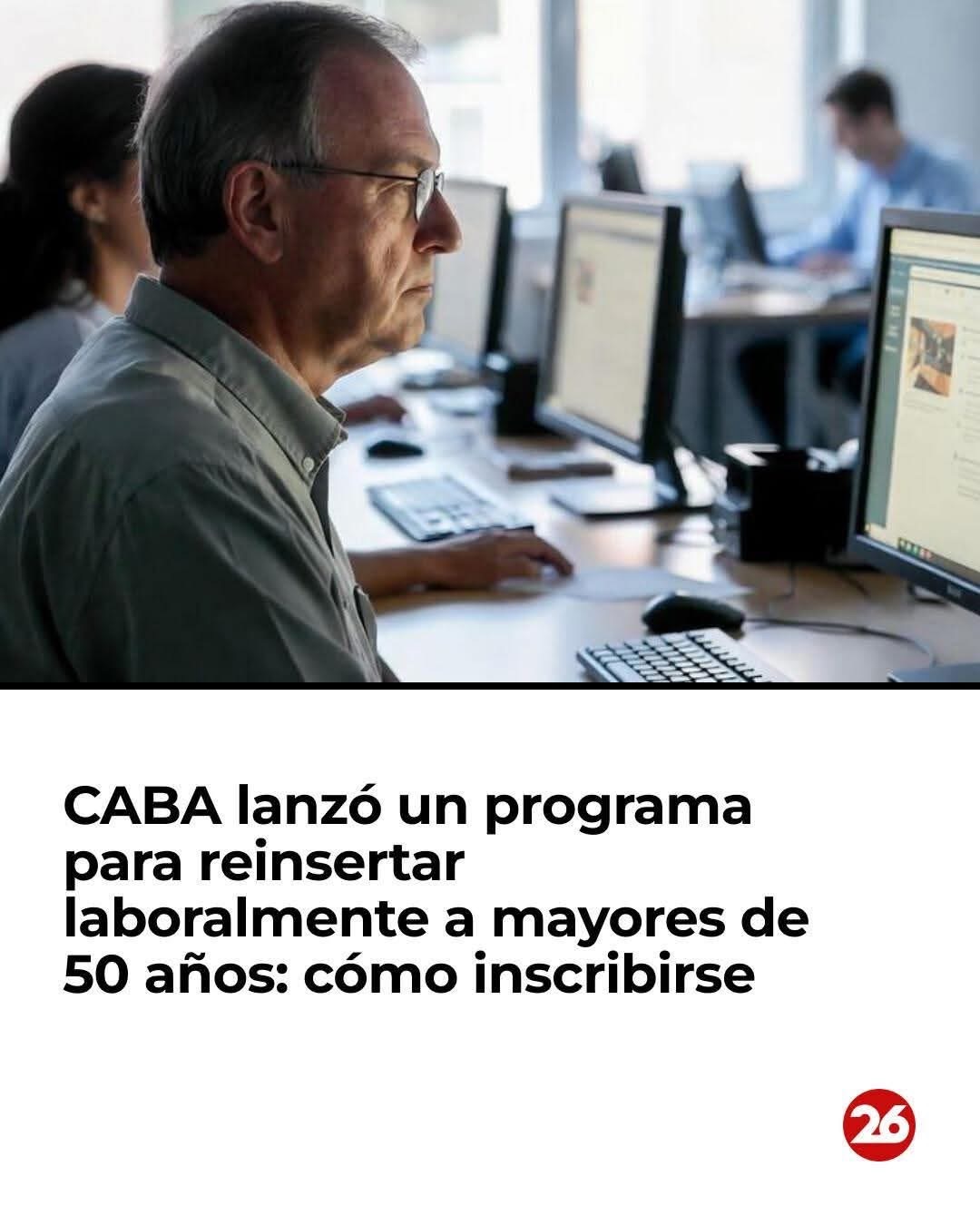

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una nueva iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo formalpara personas que ya cuentan con experiencia laboral pero que actualmente se encuentran fuera del mercado de trabajo. El programa cuenta con el respaldo de la entidad financiera […]

buenos_aires CABA destacada economia educacion nacional politica

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una nueva iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo formalpara personas que ya cuentan con experiencia laboral pero que actualmente se encuentran fuera del mercado de trabajo. El programa cuenta con el respaldo de la entidad financiera […]

buenos_aires CABA destacada economia educacion nacional politica

By MMag. Karin Hiebaum de Bauer Wien. Die Stadtregierung von Wien plant, die obligatorische Volksschulzeit von derzeit vier auf sechs Jahre auszuweiten. Die Initiative, die von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) vorangetrieben wird, soll Teil eines umfassenderen Reformpakets im Bildungs- und Betreuungssystem sein. Zusätzlich zu dieser […]

Austria destacada educacion europa internacional

Palma de Mallorca, 8 de febrero de 2026.El Proyecto Liberal Español (PLIE) expresó este sábado su apoyo explícito a la Policía Local de Palma frente al bloqueo del Plan de Ordenación Interna aprobado en octubre de 2025 por una amplia mayoría de los agentes y […]

destacada espana europa internacional noticia

En los debates contemporáneos sobre identidad, migraciones y cohesión social, una de las trampas conceptuales más frecuentes es la idea del “reemplazo”. Este término, cargado de miedo y simplificación, sugiere que la identidad colectiva es un objeto fijo, frágil y amenazado por la diversidad. Frente […]

destacada espana europa internacional

El verdadero liberalismo en la España contemporánea: el PLIE como expresión del liberalismo clásico humanista En la España política del siglo XXI, el término liberalismo se ha convertido en una palabra polisémica, utilizada de manera indiscriminada por actores políticos muy diversos y, en muchos casos, vaciada de […]

cultura destacada espana europa internacional politica

Viena será escenario de un encuentro político de especial relevancia el lunes 9 de febrero, entre las 18:00 y las 20:00 horas, bajo el título “¡Gobernanza exitosa en tiempos complejos!”. El evento tendrá lugar en El Rizado, ubicado en Große Pfarrgasse 7, 1020 Viena, y está organizado por NEOS Leopoldstadt. La […]

Austria cultura educacion europa internacionalLa actividad propone un intercambio directo y cercano con Christoph Wiederkehr, Ministro de Educación de Austria y Portavoz Estatal de NEOS Viena, quien conversará con los asistentes sobre los desafíos actuales de la política educativa y el trabajo gubernamental en un contexto marcado por transformaciones sociales, económicas y culturales.

El encuentro está concebido como un formato de conversación abierta, lo que permitirá no solo conocer de primera mano las líneas estratégicas del Ministerio de Educación, sino también formular preguntas y reflexiones en un entorno reducido, pensado para favorecer el diálogo y la participación activa de la ciudadanía.

Desde la organización destacan que esta instancia representa una oportunidad exclusiva para profundizar en temas clave como la gobernanza educativa, la toma de decisiones en tiempos complejos, y el papel de la educación como eje central para el futuro de Austria. La cercanía territorial —directamente en el vecindario de Leopoldstadt— refuerza además el carácter accesible y comunitario del evento.

Más Prensa asistirá al encuentro gracias a la invitación extendida a Mag. Karin Silvina Hiebaum, lo que permitirá realizar una cobertura informativa directa del evento. Desde el medio se dará seguimiento a los principales ejes del diálogo, las intervenciones del ministro y las inquietudes planteadas por los asistentes, con el objetivo de acercar a la audiencia una visión clara y contextualizada del debate político-educativo actual.

La presencia de Más Prensa reafirma su compromiso con la difusión de espacios de diálogo democrático, la información de interés público y el análisis de políticas que impactan de manera directa en la sociedad.

La participación en el evento requiere registro previo, el cual debe completarse a más tardar a las 14:00 horas del 9 de febrero de 2026. Al momento de esta publicación, aún quedan 8 plazas disponibles, por lo que se recomienda asegurar la participación con antelación.

Para consultas relacionadas con el evento, la organización ha habilitado el correo electrónico wien.events@neos.eu.

MMag. Karin Hiebaum de Bauer Ein Leben, hervorgegangen aus dem Widerstand Die Lebensgeschichte von Käthe Sasso beginnt im Jahr 1926 in einem Österreich, das von politischen Spannungen, gesellschaftlichen Brüchen und den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs geprägt war. Geboren als Katharina Smudits, wuchs sie zwischen Wien […]

Austria cultura educacion europa internacionalMMag. Karin Hiebaum de Bauer

Die Lebensgeschichte von Käthe Sasso beginnt im Jahr 1926 in einem Österreich, das von politischen Spannungen, gesellschaftlichen Brüchen und den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs geprägt war. Geboren als Katharina Smudits, wuchs sie zwischen Wien und dem Burgenland auf – in einem kulturellen und sprachlichen Grenzraum, in dem Fragen von Identität, Zugehörigkeit und politischer Haltung früh präsent waren. Ihre zweisprachige Kindheit, insbesondere das Aufwachsen bei ihrer kroatischen Großmutter Majka, vermittelte ihr ein Verständnis von Zugehörigkeit, das sich weniger an nationalen Grenzen als an menschlichen Bindungen orientierte.

Das politische Engagement ihrer Eltern, Agnes und Johann Smudits, die sowohl dem austrofaschistischen Regime als auch dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüberstanden, prägte ihr Weltbild nachhaltig. Politik war in diesem familiären Umfeld kein theoretisches Konstrukt, sondern Teil des Alltagslebens – eine Haltung, die Käthes späteren Lebensweg entscheidend beeinflussen sollte.

Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1941 und der Einberufung ihres Vaters zur Wehrmacht befand sich Käthe Sasso im Alter von nur fünfzehn Jahren in einer existenziellen Ausnahmesituation. In dieser Phase traf sie eine Entscheidung von bemerkenswerter moralischer Klarheit: Sie verweigerte die Indifferenz gegenüber dem Unrecht.

Sie schloss sich der Widerstandsgruppe Gustav Adolf Neustadl an, einem Netzwerk von Frauen und Männern, die unter hohem persönlichem Risiko Flugblätter verteilten, verbotene Radiosender hörten und die Familien politisch Verfolgter und Hingerichteter unterstützten. Zu diesem Kreis gehörten unter anderem Emilie Tolnay, Therese Dworak, Maria Sip sowie Rosalia und Johann Graf – Persönlichkeiten, deren Namen heute stellvertretend für einen Widerstand stehen, der vielfach mit dem Tod bezahlt wurde.

Auch Käthe Sasso war sich der tödlichen Gefahr bewusst. Dennoch setzte sie ihr Engagement fort.

Im August 1942 wurde Käthe Sasso im Alter von sechzehn Jahren von der Gestapo verhaftet. Es folgten monatelange Verhöre, Haftaufenthalte und Zwangsarbeit. Im Jahr 1944 wurde sie in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, ein Ort systematischer Gewalt, Entmenschlichung und massenhaften Todes. Dort war sie Hunger, Misshandlungen und der permanenten Bedrohung des Verschwindens ausgesetzt.

Im April 1945, in der Phase des Zusammenbruchs des NS-Regimes, wurde sie zu einem sogenannten Todesmarsch in Richtung Bergen-Belsen gezwungen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Mizzi Bosch gelang ihr die Flucht und schließlich die Rückkehr nach Wien. Diese Flucht stellt keinen Akt der Begnadigung dar, sondern einen Akt der Selbstermächtigung.

Die Freiheit wurde ihr nicht gewährt – sie wurde von ihr erkämpft.

Nach ihrer Rückkehr entschied sich Käthe Sasso bewusst gegen das Schweigen. Sie heiratete Josef Sasso, selbst Widerstandskämpfer, gründete eine Familie und versuchte, unter den Bedingungen der Nachkriegszeit ein neues Leben aufzubauen – wissend, dass Normalität nach der Erfahrung des Konzentrationslagers nur bedingt möglich war.

Über viele Jahrzehnte sprach sie kaum über ihre Erlebnisse. Wie bei zahlreichen Überlebenden war die Erinnerung zunächst mit Schmerz und Überforderung verbunden. Erst ab den 1990er-Jahren wandelte sich dieses Schweigen in aktives Erinnern. Käthe Sasso wurde zu einer zentralen Zeitzeugin der nationalsozialistischen Verfolgung in Österreich.

Sie hielt Vorträge, nahm an Gedenkveranstaltungen – unter anderem am Wiener Heldenplatz – teil und suchte gezielt den Dialog mit jungen Menschen. Ihr Ziel war nicht Anklage, sondern Verantwortung: Erinnerung als Prävention.

Diese bewusste Entscheidung zur öffentlichen Zeugenschaft kann als ihr tiefgreifendster Akt persönlicher Freiheit verstanden werden.

Käthe Sasso repräsentiert keine repräsentative, ästhetisierte Form von Weiblichkeit. Vielmehr steht sie für eine widerständige, oft unsichtbare Form weiblicher Handlungsmacht: eine Weiblichkeit, die schützt, trägt und handelt, ohne sich in den Vordergrund zu stellen oder Anerkennung einzufordern.

Ihre Freiheit war keine Frage der äußeren Form, sondern der ethischen Position.

Ihre Würde speiste sich nicht aus Sichtbarkeit, sondern aus Konsequenz.

Ihr Mut manifestierte sich nicht im Pathos, sondern im Handeln.

Ihr Leben verdeutlicht, dass Weiblichkeit auch als Form moralischer Insistenz und politischer Standhaftigkeit verstanden werden kann.

Für ihr langjähriges Engagement in der historisch-politischen Bildungsarbeit und ihren Einsatz für Menschenrechte wurde Käthe Sasso mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich, dem Berufstitel Professorin, der Rosa-Jochmann-Plakette sowie – im Jahr 2024, kurz vor ihrem Tod – mit dem Marie-Jahoda-Preis ausgezeichnet.

Käthe Sasso verstarb 2024 in Wien im Alter von 98 Jahren. Ihr Vermächtnis jedoch wirkt fort – nicht durch Monumente, sondern durch Erinnerung, Bildung und Haltung.

Käthe Sasso verkörpert zentrale Dimensionen weiblicher Freiheit im 20. Jahrhundert:

– Mut kann leise sein;

– Widerstand ist eine Form von Identität;

– Freiheit ist nicht immer sichtbar, aber stets individuell erkämpft;

– Würde kann selbst unter Bedingungen radikaler Gewalt bewahrt werden;

– Geschichte wird auch von jenen geschrieben, die nicht im Zentrum der Macht standen.

Käthe Sasso war weder berühmt noch politisch mächtig.

Doch sie war frei – selbst dort, wo Freiheit unmöglich schien.

Diese Freiheit, zutiefst menschlich und zutiefst weiblich, begründet die bleibende Bedeutung ihres Namens.

Katrin Elisabeth Targo: la elegancia eterna de la ópera nacida en Estonia En el vasto panorama de la música clásica contemporánea, pocos nombres evocan con tanta fuerza la unión entre tradición, refinamiento y modernidad como el de Katrin Elisabeth Targo. Cantante de ópera de proyección internacional, […]

Austria cultura destacada europa internacional noticiaEn el vasto panorama de la música clásica contemporánea, pocos nombres evocan con tanta fuerza la unión entre tradición, refinamiento y modernidad como el de Katrin Elisabeth Targo. Cantante de ópera de proyección internacional, Targo se ha consolidado como un ícono de la lírica, una artista cuya voz y presencia escénica han trascendido fronteras, estilos y generaciones. Nacida en Estonia, país de profunda herencia musical, su trayectoria es el reflejo de una vida dedicada al arte con una disciplina casi ritual y una sensibilidad profundamente humana.

Hablar de Katrin Elisabeth Targo no es únicamente hablar de una soprano excepcional; es hablar de una figura cultural, de una intérprete que ha sabido encarnar la esencia misma de la ópera: emoción, belleza, rigor técnico y una elegancia que no se impone, sino que fluye de manera natural.

Estonia, pequeña nación báltica de paisajes silenciosos y tradiciones corales milenarias, ha sido históricamente un terreno fértil para la música clásica. En este entorno nació Katrin Elisabeth Targo, rodeada desde la infancia por un profundo respeto hacia el canto, la polifonía y la expresión vocal como forma de identidad nacional.

Desde temprana edad, su talento fue evidente. No se trataba solo de una afinación impecable o de un timbre singular, sino de una capacidad innata para contar historias a través del sonido. En un país donde la música ha sido vehículo de resistencia cultural y espiritual, Katrin creció entendiendo el canto no como ornamento, sino como lenguaje esencial.

Su formación inicial estuvo profundamente ligada a la tradición coral estonia, famosa por su exigencia técnica y su pureza sonora. Esta base marcó para siempre su manera de cantar: una voz clara, sostenida, de emisión natural y gran control dinámico.

La carrera de Katrin Elisabeth Targo se construyó sobre una disciplina férrea. Sus estudios en conservatorios de prestigio en Estonia y posteriormente en otros centros europeos consolidaron una técnica vocal sólida, refinada y versátil. Fue allí donde desarrolló una comprensión profunda del repertorio operístico, desde el barroco hasta el romanticismo tardío y la ópera moderna.

Lejos de limitarse a una escuela o estilo, Targo se destacó por su curiosidad intelectual y musical. Estudió idiomas, historia del arte, literatura y dramaturgia, consciente de que la ópera es una forma de expresión total, donde la voz dialoga con el cuerpo, el texto y la emoción.

Sus maestros han destacado siempre su ética de trabajo y su humildad artística. A pesar de su talento evidente, Katrin nunca concibió el éxito como un derecho, sino como una consecuencia del compromiso profundo con el arte.

La voz de Katrin Elisabeth Targo ha sido descrita por críticos y musicólogos como luminosa, elegante y profundamente expresiva. Su timbre, de una belleza serena, posee una proyección natural que llena los grandes teatros sin perder intimidad. Cada nota parece estar colocada con intención, cada frase respira musicalidad.

Uno de los aspectos más admirados de su canto es su control del legato, ese hilo invisible que une las notas y permite que la melodía fluya con naturalidad. A ello se suma una dicción precisa y una capacidad excepcional para transmitir el significado emocional del texto, independientemente del idioma.

Pero más allá de la técnica, lo que distingue a Targo es su honestidad interpretativa. Nunca canta para impresionar; canta para comunicar. Su voz no busca el exceso, sino la verdad.

Sobre el escenario, Katrin Elisabeth Targo irradia una presencia que va más allá de la actuación. Su porte es naturalmente elegante, su movimiento medido, su gestualidad contenida pero elocuente. Cada aparición suya parece cuidadosamente pensada, no desde la rigidez, sino desde la coherencia artística.

La gracia que caracteriza sus interpretaciones no es artificio ni pose; es una extensión de su personalidad artística. Targo entiende que la ópera es un arte de equilibrio, donde la emoción debe convivir con la forma, y donde la intensidad se expresa mejor cuando está sostenida por la elegancia.

Esta cualidad la ha convertido en una intérprete especialmente apreciada en papeles de gran profundidad psicológica, donde el silencio, la mirada y el gesto son tan importantes como la voz.

A lo largo de su carrera, Katrin Elisabeth Targo ha abordado un repertorio amplio y exigente. Desde las heroínas del bel canto hasta las figuras trágicas del romanticismo alemán y las sutilezas de la ópera francesa, su versatilidad ha sido una de sus grandes fortalezas.

Lejos de encasillarse, ha sabido elegir roles que dialogan con su evolución vocal y personal. Cada personaje interpretado por Targo lleva la impronta de una lectura profunda, reflexiva, alejada de clichés.

Además de la ópera, ha mantenido una relación constante con el repertorio sinfónico-vocal y el lied, donde su sensibilidad y atención al detalle encuentran un espacio ideal para desplegarse. Sus recitales son celebrados por la intimidad que logra crear incluso en grandes auditorios.

El talento de Katrin Elisabeth Targo no tardó en ser reconocido fuera de Estonia. Sus presentaciones en escenarios europeos y posteriormente internacionales la consolidaron como una de las voces más refinadas de su generación.

Críticos especializados han destacado su capacidad para unir tradición y contemporaneidad, respetando los cánones clásicos sin perder frescura. Este equilibrio la ha convertido en una artista admirada tanto por el público tradicional de la ópera como por nuevas audiencias.

A pesar de los reconocimientos y distinciones recibidas, Targo ha mantenido una relación discreta con la fama. Para ella, el verdadero éxito reside en la fidelidad al arte y en la capacidad de seguir creciendo.

Con el paso del tiempo, Katrin Elisabeth Targo se ha transformado en un ícono de la música clásica, no solo por su excelencia artística, sino por lo que representa: una forma de entender la ópera como un espacio de belleza, reflexión y profundidad emocional.

En un mundo marcado por la inmediatez, su carrera es un recordatorio del valor de la paciencia, del estudio constante y del respeto por la tradición. Su figura encarna una elegancia que no depende de modas, sino de principios artísticos sólidos.

El legado de Katrin Elisabeth Targo no se mide únicamente por los escenarios que ha conquistado, sino por la inspiración que ofrece a nuevas generaciones de músicos. Su compromiso con la formación, la transmisión del conocimiento y la defensa de la música clásica como patrimonio cultural la sitúan como una referencia ética y artística.

Mirando hacia el futuro, su voz sigue evolucionando, ganando profundidad y matices. Cada nueva interpretación añade una capa más a una carrera ya rica y significativa.

Katrin Elisabeth Targo es, en esencia, la encarnación de la elegancia y la gracia en la ópera contemporánea. Nacida en Estonia, formada en la tradición y proyectada al mundo, su voz y su arte nos recuerdan por qué la ópera sigue siendo una de las formas más elevadas de expresión humana.

En cada nota que canta, en cada silencio que sostiene, Targo reafirma que la música clásica no es un vestigio del pasado, sino una presencia viva, capaz de conmover, transformar y perdurar.

Jane Fonda: activismo, disciplina personal y coherencia como forma de poder Introducción Jane Fonda no es solo una actriz reconocida, ni únicamente una figura del fitness, ni tampoco solo una activista política. Jane Fonda es un ejemplo raro de coherencia a largo plazo. En una cultura […]

cultura destacada educacion estados_unidos internacional noticia psicologiaJane Fonda: activismo, disciplina personal y coherencia como forma de poder

Jane Fonda no es solo una actriz reconocida, ni únicamente una figura del fitness, ni tampoco solo una activista política. Jane Fonda es un ejemplo raro de coherencia a largo plazo. En una cultura que cambia de causas, discursos e identidades con rapidez, ella ha sostenido durante más de seis décadas una vida marcada por el compromiso, la disciplina y la transformación consciente.

Hablar de Jane Fonda es hablar de activismo con costo personal, de autocuidado entendido como responsabilidad, y de una elegancia que no se basa en agradar, sino en ser fiel a principios profundos. Su vida demuestra que el empoderamiento no es una etapa, sino un proceso continuo de revisión, aprendizaje y acción.

Este artículo analiza a Jane Fonda como ejemplo integral: su empatía, su activismo social, su disciplina en el cuidado del cuerpo, su actitud frente a la alimentación y el deporte, y los consejos vitales que se desprenden de su experiencia. Más que una figura pública, Jane Fonda es un caso de estudio sobre cómo envejecer con propósito.

Jane Seymour Fonda nació el 21 de diciembre de 1937 en Nueva York. Hija del actor Henry Fonda, creció en un ambiente privilegiado, pero emocionalmente complejo. Su infancia estuvo marcada por la distancia afectiva, la presión de la imagen pública y el suicidio de su madre cuando Jane tenía solo 12 años.

Este evento fue decisivo. Durante años, Jane Fonda habló de su lucha con la autoestima, los trastornos alimenticios y la desconexión emocional. Lejos de ocultar estas heridas, las convirtió en parte de su discurso público, contribuyendo a normalizar conversaciones sobre salud mental mucho antes de que fuera común hacerlo.

Desde el inicio, su vida no fue una narrativa lineal de éxito, sino una búsqueda constante de identidad.

Jane Fonda es uno de los ejemplos más claros de celebridad que arriesgó su capital simbólico por causas políticas. Durante la Guerra de Vietnam, se opuso públicamente al conflicto, participó en protestas y viajó a Hanoi en 1972. Este acto le costó décadas de críticas, censura mediática y rechazo social.

A diferencia del activismo performativo, Jane Fonda asumió las consecuencias de su postura. No buscó aprobación inmediata. Su activismo fue incómodo, imperfecto y profundamente humano.

Con el paso del tiempo, ha reconocido errores, ha pedido disculpas y ha reflexionado públicamente sobre los límites y aprendizajes de ese periodo. Esta capacidad de autocrítica es una de las bases de su credibilidad.

En décadas recientes, Jane Fonda ha estado activamente involucrada en:

Su activismo no disminuyó con la edad; se radicalizó en claridad. Ha sido arrestada varias veces después de los 80 años por protestar pacíficamente, demostrando que la acción social no tiene fecha de caducidad.

Jane Fonda no habla desde la superioridad moral, sino desde la experiencia vivida. Su empatía nace de haber transitado el dolor, la culpa, el privilegio y el error.

Ella ha dicho repetidamente que escuchar es una forma de activismo. En lugar de ocupar siempre el centro, ha aprendido a ceder la voz, amplificar causas y acompañar procesos colectivos.

Su empatía se expresa en:

En un mundo polarizado, Jane Fonda representa un liderazgo empático, no dogmático.

Jane Fonda revolucionó la cultura del ejercicio en los años 80 con sus videos de aeróbics. Sin embargo, su relación con el cuerpo va mucho más allá de la estética.

Para ella, el ejercicio es:

Incluso en sus 80s, sigue entrenando con regularidad, adaptando rutinas a su edad y condiciones físicas. Su mensaje es claro: el cuerpo no se castiga, se cuida.

Jane Fonda ha hablado abiertamente sobre sus trastornos alimenticios en la juventud. Precisamente por eso, su enfoque actual es equilibrado y consciente.

La disciplina que promueve no es rígida, sino sostenible. Se trata de constancia, no de perfección.

Jane Fonda mantiene una dieta basada mayormente en plantas, no como moda, sino como postura ética y de salud. Ha vinculado la alimentación con:

Para ella, comer bien no es castigo ni restricción, sino acto político y personal. La alimentación se convierte en extensión de su activismo.

La elegancia de Jane Fonda no reside en la suavidad, sino en la claridad. Su presencia es firme, directa, sin complacencia innecesaria.

Ella demuestra que la elegancia:

En alfombras rojas, protestas o entrevistas, Jane Fonda mantiene una identidad reconocible, sin fragmentarse según el contexto.

A lo largo de entrevistas y libros, Jane Fonda ha compartido reflexiones valiosas. Algunos de sus consejos más relevantes son:

No es algo que se combate, sino que se habita conscientemente.

Cuídalo para que puedas seguir participando en el mundo.

Ni de opinión, ni de hábitos, ni de causa.

Y muchas veces, no es la correcta.

Porque te permite elegir con claridad.

Jane Fonda encarna un modelo poco común hoy: visibilidad con responsabilidad. No busca ser perfecta ni intocable, sino coherente.

Su vida demuestra que:

En tiempos de inmediatez y polarización, Jane Fonda ofrece un ejemplo de resistencia sostenida, una ética del largo plazo.

Jane Fonda es un ejemplo vivo de que el empoderamiento no es una pose, sino una práctica diaria. Su activismo, su disciplina personal, su empatía y su compromiso con la salud y el planeta forman un todo coherente.

No es una figura cómoda, y ahí radica su valor. Jane Fonda incomoda porque recuerda que tener voz implica usarla, que cuidar el cuerpo es parte de cuidar el mundo, y que envejecer con dignidad requiere intención.

Su legado no es solo lo que ha hecho, sino cómo ha sostenido sus valores a lo largo del tiempo.

Y ese, quizás, es el ejemplo más poderoso de todos.

To speak of Audrey Hepburn is not merely to speak of a celebrated actress of the twentieth century. It is to speak of a cultural archetype, a woman who quietly reshaped the meaning of femininity, elegance, and power in a world dominated by rigid stereotypes. More […]

cultura destacada educacion europa internacional noticia psicologiaAudrey Hepburn embodied beauty without excess, elegance without arrogance, and empowerment without aggression. At a time when contemporary society debates identity, gender roles, visibility, and power, her figure continues to be referenced, studied, and emulated. Why does her legacy endure? What did she do differently? And what does her style—authentic, effortless, and quietly bold—offer to modern minds?

This article explores who Audrey Hepburn was, how she expressed femininity and elegance over decades, how she embodied empowerment and earned respect, and what message her life and style leave for today’s world.

Audrey Kathleen Ruston was born on May 4, 1929, in Brussels, Belgium. Far from a privileged or glamorous upbringing, her childhood was deeply shaped by trauma and survival. During World War II, she lived in Nazi-occupied Netherlands, where she experienced severe food shortages, fear, and loss.

These experiences left a profound mark on her character. Audrey later spoke openly about hunger and suffering, explaining that these early hardships shaped her empathy and humanitarian values. Her sensitivity was not fragility—it was resilience forged through adversity.

Before acting, Audrey trained as a classical ballerina. Ballet was her first passion, and she studied intensively. However, her body type—tall, slender, and unconventional for the standards of the time—prevented her from becoming a professional dancer. Ironically, this limitation opened the door to cinema.

Her breakthrough came with Roman Holiday (1953), a performance that earned her the Academy Award for Best Actress. She went on to star in films that became cultural landmarks:

Yet Audrey Hepburn’s identity cannot be confined to her filmography. In the later years of her life, she dedicated herself almost entirely to humanitarian work as a UNICEF Goodwill Ambassador, traveling to some of the world’s poorest regions to advocate for children’s rights.

As she famously stated:

“As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others.”

In the 1950s and 1960s, Hollywood promoted a narrow image of femininity—curvaceous, overtly sensual, and designed primarily for the male gaze. Icons such as Marilyn Monroe represented this ideal.

Audrey Hepburn disrupted it entirely.

Her femininity was not built on seduction but on presence, intelligence, and emotional subtlety. She did not perform femininity as spectacle; she lived it as expression. This distinction was revolutionary.

Audrey demonstrated that:

Her femininity did not seek validation; it commanded respect through authenticity.

Trained in ballet, Audrey’s movements carried precision, discipline, and elegance. Her posture, gestures, and stillness spoke as loudly as dialogue. She occupied space without domination, attracting attention without demanding it.

In today’s culture of constant visibility and performance, this approach feels radical. Audrey Hepburn’s femininity reminds us that power does not require excess.

Audrey Hepburn’s elegance was not rooted in luxury or fashion trends. It emerged from consistency between her inner values and outward expression.

Her lifelong collaboration with designer Hubert de Givenchy exemplifies this. Givenchy did not impose an image upon her; he enhanced what was already there. Her clothing complemented her character rather than overshadowing it.

The iconic black dress in Breakfast at Tiffany’s endures not simply because of its design, but because it reflects Audrey herself—clean lines, simplicity, and timelessness.

Beyond appearance, Audrey’s elegance extended into behavior. She was widely known for her kindness, professionalism, and humility on set. In an industry often marked by ego and excess, she cultivated a reputation rooted in respect.

Elegance, in this sense, became ethical. It was not about being admired, but about how one treats others.

At the height of her fame, Audrey Hepburn stepped away from acting. This decision, unconventional and often misunderstood, was deeply empowering.

She chose to prioritize:

In a culture that equates power with constant visibility, her withdrawal was a declaration of autonomy. Empowerment, in her life, meant choosing alignment over applause.

Audrey Hepburn did not rely on confrontation or rhetoric to command authority. Her respect was built on:

Her path illustrates that empowerment is not singular. There are multiple ways to inhabit power, including through quiet conviction and sustained integrity.

Why does Audrey Hepburn remain relevant today?

Because she represents something increasingly rare: authenticity sustained over time. She was not a trend, a reinvention, or a carefully curated persona. She evolved without abandoning her core values.

Her image endures not because it was marketed endlessly, but because it was rooted in truth.

If Audrey Hepburn lived today, she likely would not seek digital influence. Yet her impact would be undeniable.

Her legacy offers several lessons to contemporary society:

Presence does not require constant performance.

Audrey redefined beauty by refusing to chase it.

For oneself, for others, and for the world.

Clothing amplifies character—it does not create it.

Audrey Hepburn was not flawless, but she was profoundly human. Her femininity was liberated, her elegance ethical, and her empowerment intentional. She did not seek to become a symbol, yet she became one because she lived with coherence.

In an era saturated with constructed identities and fleeting relevance, Audrey Hepburn continues to resonate because she never performed a version of herself outside the screen.

Perhaps that is her most powerful legacy:

Authenticity is the most radical form of elegance.

La directora de la institución, Malvina Sandoval, dio detalles sobre los Talleres de Verano, que se están realizando en este mes de febrero, con una propuesta que incluye teatro para adolescentes y adultos, danzas clásicas para niñas y adolescentes, tango para adultos, y folclore a […]

destacada noticia regionalLa directora de la institución, Malvina Sandoval, dio detalles sobre los Talleres de Verano, que se están realizando en este mes de febrero, con una propuesta que incluye teatro para adolescentes y adultos, danzas clásicas para niñas y adolescentes, tango para adultos, y folclore a partir de los 6 años y sin límite de edad.

El teatro y expresión corporal se harán presentes con los talleres “Habita otra piel, habita otro espacio”, y “El arte nos lleva a trascender nuestros límites”, dictados por la licenciada en Teatro, Florencia Molina. Estos no requieren conocimientos previos y están dirigidos a adolescentes y adultos, a partir de los 12 años. “Sólo necesitan ganas y predisposición a vencer estos desafíos que presenta la expresión corporal, con la práctica y exploración de uno mismo”, comentó la titular de la Escuela de Danzas.

En cambio, el taller “Mujeres folclóricas” que lo dicta la profesora Ana Belén Lamas, requiere tener conocimientos básicos en esta danza; puesto que es un trabajo intensivo, orientado en el trabajo corporal, expresivo y colectivo, que pone en valor la identidad y rol de la mujer en el folclore. A su vez, el taller “Tango Salón” es para cualquier persona que desee tomar clases de tango, trabajando la técnica y musicalidad.

“Estamos emocionados porque la mayoría de los talleres ya han cubierto las vacantes. Recordemos que este es un servicio gratuito que la escuela ofrece, por lo que los cupos rápidamente se completan. La escuela sigue creciendo y estamos muy contentos con eso”, expresó su directora.

Los talleres de verano son una propuesta surgida este año, para poder recibir a las personas mientras los salones están libres, como una experiencia que inicia y finaliza este mes. Cabe recordar que, la totalidad de la oferta académica se desarrolla en la Escuela Provincial de Danzas, sita en Ramon y Cajal 63, en el Centro Cultural Santa Cruz.

Ciclo Lectivo 2026

El 2 de marzo dará inicio el nuevo ciclo lectivo, con una surtida oferta académica, que incluye danzas clásicas, tango, danza contemporánea, acrobacia en tela, folclore, malambo en todas sus versiones, teatro, y expresión corporal, a partir de los 5 años en el caso de folclore y otras disciplinas. “Son muchos los profesores que trabajan en la institución así que, por suerte, nuestra oferta es muy variada”, destacó Malvina Sandoval.

Las inscripciones están abiertas hasta fin de mes, a los interesados se les entrega un formulario que deben llenar, con ficha médica, ya que es necesario contar con un certificado de buena salud, para saber si existe alguna patología que requiera una atención diferenciada, y de esta manera prevenir algún tipo de lesión o cuestión similar.

“Es el momento para empezar si tienen la inquietud y las ganas, porque la danza es algo que nos aporta un montón, no sólo al cuerpo físico, sino también a lo emocional y espiritual. Hay muchas disciplinas, muchos grupos para diferentes edades, así que acá se van a encontrar y encontrarán un buen lugar”, finalizó la directora.

La Escuela Provincial de Danzas no sólo forma bailarines, sino que mantiene viva una parte fundamental de nuestra identidad cultural.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.

Dicha presentación, se realizó en el Salón Auditorio Luis Villarreal del Centro Cultural Santa Cruz. Encabezó el acto la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, acompañada por directores provinciales y generales, supervisores de Zona Sur, así como autoridades de las instituciones de Nivel Secundario de […]

destacada noticia regionalDicha presentación, se realizó en el Salón Auditorio Luis Villarreal del Centro Cultural Santa Cruz. Encabezó el acto la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, acompañada por directores provinciales y generales, supervisores de Zona Sur, así como autoridades de las instituciones de Nivel Secundario de la ciudad. Asimismo, mediante modalidad remota, participaron supervisores y docentes de las Zonas Norte, Centro y Sudoeste, junto a referentes de las direcciones regionales.

Al respecto, la directora provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, oportunidad en la que indicó: “Hoy pudimos lanzar esta propuesta de transformar la Secundaria, ya que Santa Cruz pertenece a una red de escuelas innovadoras, se trata de una propuesta nacional -que también tiene el acompañamiento provincial- en la cual 14 establecimientos de Nivel Secundario, junto con modalidades, comenzarán a transformar la escuela, y con la misma pensamos que debemos brindarles una respuesta a los estudiantes”.

“Es necesario innovar tanto las propuestas pedagógicas como el acompañamiento a las trayectorias con nuevos formatos, agrupamientos, proyectos que puedan vincular a estos estudiantes con el mundo del trabajo, tanto con estudios superiores como la sociedad misma”, continuó.

Asimismo, la funcionaria de la Cartera Educativa anunció cuándo entrará en vigencia el programa: “A partir del día 4 de marzo ya comenzarán los primeros encuentros con el equipo de Nación, con las primeras capacitaciones y el acompañamiento correspondiente. Estas escuelas que son: siete del Secundario Orientado, dos Técnicas; dos de Gestión Privada; dos de Educación Especial y la Escuela Rural N°35 que tiene seis sedes. Todas ellas van a tener un encuentro presencial aquí en la ciudad de Río Gallegos, sumado a que contará con la participación de los supervisores del nivel y de las modalidades”.

“Nosotros, a largo plazo, queremos que los estudiantes de Santa Cruz tengan una oferta educativa que más adelante puedan vincularlos con el trabajo en la provincia. Queremos que conozcan la matriz productiva que sean estudiantes que puedan volver a su localidad conociendo cuáles son las ofertas de trabajo que tienen”, manifestó.

Escuelas de Verano

Por su parte, la directora provincial de Educación Secundaria comentó acerca de la finalización de las Escuelas de Verano: “Una instancia más de acreditación tuvieron los estudiantes con las escuelas de verano. Fueron tres semanas que comenzaron el 19 de enero y terminaron este 6 de febrero. En estas instancias, participaron casi todas las instituciones de Nivel Secundario Orientado, y también de Educación Técnica. Los estudiantes podían fortalecer los aprendizajes además de acreditar espacios adeudados, y con esto poder evitar la repitencia. Estuvimos contando con la participación de más de 2.000 estudiantes, 350 profesores y 2.500 horas cátedra”.

Proyecciones 2026

Finalmente, Gatica señaló: “Estamos trabajando en los ejes prioritarios de la provincia como es el eje de recuperación histórica de las instituciones, por lo cual están en condiciones y podemos decir que tienen calefacción, electricidad. También la parte de gas, vidrios, pisos, pinturas y era algo que solicitaba mucho la sociedad, pero hoy podemos decir que están en condiciones”.

“Además, estamos trabajando en la alfabetización con nuevos aliados que acompañan esta política educativa tomando esta alfabetización de forma sistémica, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior y en todas las modalidades. Y otro de los ejes que tenemos es la recuperación de las trayectorias, con estos espacios curriculares que adeudan del año 2020 al 2023. Fueron un cúmulo de materias adeudadas, estuvimos encuadrados en el 2024 y 2025 con el Acuerdo 036, siendo dispositivos de acompañamiento con horas fuera de la carga horaria del profesor, por ende, el acuerdo termina en este ciclo lectivo, y se va a presentar una nueva propuesta para que puedan recuperar esos aprendizajes”, concluyó.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.

Participaron del encuentro la directora del Programa Energético, Melanie Van Thienen; la directora de Instituciones y Organizaciones Sociales, Claudia Quinchaman, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; el gerente Provincial Comercial de Distrigas S.A., Maximiliano Bistritsky; y la subgerente Comercial Provincial de […]

destacada noticia regionalParticiparon del encuentro la directora del Programa Energético, Melanie Van Thienen; la directora de Instituciones y Organizaciones Sociales, Claudia Quinchaman, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; el gerente Provincial Comercial de Distrigas S.A., Maximiliano Bistritsky; y la subgerente Comercial Provincial de SPSE, Silvia Millapel.

Durante la jornada se realizó un repaso del trabajo desarrollado a lo largo del año 2025 y se avanzó en la unificación de criterios operativos vinculados a la atención al usuario y a la aplicación de la escala tarifaria a nivel nacional, en el marco del nuevo Régimen de Subsidio Energético Focalizado (SEF) impulsado por el Gobierno Nacional.

En este sentido, Van Thienen destacó que, dentro de la agenda de trabajo para el presente año, se apunta a fortalecer pautas de acción unificadas entre los organismos que conforman el programa tripartito provincial, poniendo el foco en la agilización de los procesos de atención, el alcance a organizaciones sociales y la ampliación de la cobertura territorial en toda la provincia.

Estas acciones se enmarcan en la política de gestión impulsada por el Gobernador Claudio Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, orientada a garantizar el acceso equitativo a los servicios esenciales y a consolidar un Estado presente, cercano y articulado con la comunidad.

El encuentro fue encabezado por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, junto al secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, y contó con la participación del intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, acompañado por el secretario de Producción, […]

destacada noticia regionalEl encuentro fue encabezado por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, junto al secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, y contó con la participación del intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez, acompañado por el secretario de Producción, Desarrollo y Ambiente del municipio, Silvio Vidal; la comisionada de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui; acompañada por el secretario Fabian Camino, la asesora de Turismo, María Inés Basualdo y el abogado Dr. José Ojeda.

La actividad se desarrolló con el objetivo de avanzar en el relevamiento de la actividad comercial y productiva regional, recabando información para la elaboración de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector privado, la generación de empleo y el desarrollo económico local.

Durante la jornada, las autoridades provinciales expusieron además sobre el paquete de medidas vinculado a la emergencia económica que será presentado ante la Cámara de Diputados, detallando los alcances de las herramientas que buscan acompañar a comerciantes, emprendedores y sectores productivos ante el contexto actual.

Estas mesas de trabajo forman parte de una agenda territorial que el Ministerio de la Producción viene desplegando en el interior provincial, con el propósito de relevar las particularidades de cada localidad y construir, de manera articulada con los municipios, estrategias que promuevan el crecimiento económico y productivo de Santa Cruz.

Con un balance positivo por la participación activa de estudiantes y docentes, el compromiso de los equipos institucionales y el trabajo articulado con las comunidades educativas, se reafirma el rol del Estado provincial en la construcción de una educación inclusiva y de calidad en todo […]

destacada noticia regionalCon un balance positivo por la participación activa de estudiantes y docentes, el compromiso de los equipos institucionales y el trabajo articulado con las comunidades educativas, se reafirma el rol del Estado provincial en la construcción de una educación inclusiva y de calidad en todo el territorio santacruceño.

En esta oportunidad, en la Escuela Provincial Primaria N°58 de Río Gallegos, docentes del Colegio Provincial de Educación Secundaria N°40, brindaron detalles sobre las propuestas pedagógicas desarrolladas durante el verano. La actividad contó con el acompañamiento de la directora provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica y de la directora provincial de María Elena Carrión junto al rector de la institución, Prof. Lucas Toranzo.

La profesora de Educación Artística, Roxana Martínez, explicó que se trabajó un proyecto de arte y termofusión, pensado especialmente para las Escuelas de Verano, con el objetivo de integrar contenidos vinculados al cuidado del medio ambiente y al reciclaje. “Trabajamos de manera articulada entre distintas áreas, desarrollando propuestas vinculadas a la termofusión y al cuidado del ambiente, fortaleciendo los procesos de aprendizaje de los estudiantes”, señaló.

Por su parte, la profesora de Química, Noelia Abregú, indicó que la propuesta surgió a fines del ciclo lectivo anterior y permitió a los estudiantes acreditar espacios curriculares pendientes. En ese sentido, explicó que «la termofusión es una técnica de reciclaje que transforma plásticos en telas ecológicas, con las que los estudiantes elaboraron llaveros, posavasos, billeteras, neceser y otros productos”.

Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes también trabajaron en la creación de obras artísticas, objetos utilitarios y propuestas vinculadas al microemprendimiento, incorporando contenidos de economía, comunicación visual y diseño de marca.

Además, desde el área de Educación Artística se abordaron producciones inspiradas en artistas como Kandinsky, combinando técnicas de recorte, pegado y termofusión para crear obras abstractas y móviles. Las producciones realizadas fueron exhibidas en una muestra, donde se destacó el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento pedagógico recibido durante todo el proceso.

Finalmente, las docentes manifestaron que la iniciativa continuará durante el año, con campañas de concientización ambiental y la proyección de ampliar la propuesta a otras instituciones educativas. “Queremos seguir trabajando con la comunidad educativa en el cuidado del medio ambiente, fortaleciendo esta experiencia en otros colegios y en la ciudad”, concluyeron.

En ese contexto, recorrió la obra de interconexión eléctrica El Pluma–Perito Moreno–Los Antiguos, un proyecto estratégico para el noroeste santacruceño que permitirá integrar de manera definitiva a ambas localidades al Sistema Interconectado Nacional, mejorar la calidad del suministro eléctrico y reducir la dependencia de generación […]

destacada noticia regionalEn ese contexto, recorrió la obra de interconexión eléctrica El Pluma–Perito Moreno–Los Antiguos, un proyecto estratégico para el noroeste santacruceño que permitirá integrar de manera definitiva a ambas localidades al Sistema Interconectado Nacional, mejorar la calidad del suministro eléctrico y reducir la dependencia de generación a combustible. Los trabajos presentan un avance significativo y se prevé su finalización para el mes de octubre.

Dentro del recorrido, visitó una planta de agua mineral, donde conoció las instalaciones y se interiorizó sobre el proyecto productivo.

La agenda continuó con encuentros con productores locales, con quienes analizó alternativas para fortalecer la producción y el trabajo en la región, reafirmando el acompañamiento del Estado provincial a quienes apuestan al desarrollo local.

Durante la recorrida, el gobernador destacó la inversión de $375.000.000 destinada a la reconversión y puesta en marcha de la dulcera municipal, señalando la necesidad de modernizar su equipamiento para recuperar la capacidad productiva y generar valor agregado. Asimismo, garantizó la colocación de los productos elaborados a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, asegurando un destino sostenido para la producción.

Además, realizó la entrega de computadoras como parte de las acciones de acompañamiento del Gobierno Provincial al desarrollo comunitario.

Finalmente, mantuvo encuentros con vecinos de la localidad, con quienes dialogó sobre la realidad de Los Antiguos, sus necesidades y expectativas, en un marco de cercanía y contacto directo con la comunidad.

Encabezó el acto la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, acompañada por directores provinciales y generales, supervisores de Zona Sur, así como autoridades de las instituciones de Nivel Secundario de la ciudad. Asimismo, mediante modalidad remota, participaron supervisores y docentes de las zonas Norte, Centro […]

destacada noticia regionalEncabezó el acto la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, acompañada por directores provinciales y generales, supervisores de Zona Sur, así como autoridades de las instituciones de Nivel Secundario de la ciudad. Asimismo, mediante modalidad remota, participaron supervisores y docentes de las zonas Norte, Centro y Sudoeste, junto a referentes de las direcciones regionales.

Durante la presentación, la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, destacó la importancia de acompañar los procesos de titulación mediante dispositivos que permitan acreditar saberes y experiencias, especialmente en aquellos estudiantes que aún no han podido completar su formación.

“Sabemos que todavía tenemos muchos estudiantes por recuperar. Si bien no obtuvimos los resultados esperados en una primera etapa, fue necesario ordenar el sistema, consolidar hábitos institucionales y fortalecer el cumplimiento de las normativas”, señaló.

Asimismo, remarcó que el objetivo central es garantizar el derecho a la educación y a la titulación, tanto para quienes continúan dentro del sistema como para quienes se encuentran fuera de él. “No vamos a dejar a ningún estudiante sin su título. Es una responsabilidad del Estado acompañarlos en este proceso”, afirmó.

Gatica subrayó además que la inclusión constituye uno de los pilares de las políticas educativas actuales, entendiendo al estudiante como un sujeto integral de derechos y promoviendo escenarios de aprendizaje donde todos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

En relación a la infraestructura escolar, señaló que en general los establecimientos cuentan con condiciones adecuadas de funcionamiento, incluyendo calefacción, instalaciones eléctricas y de gas, y mantenimiento permanente, a través de planes de recuperación y convenios con municipios.

Por otra parte, la funcionaria destacó el trabajo articulado entre docentes, equipos de orientación, directivos, supervisores y autoridades educativas, señalando que “la transformación de la educación es una responsabilidad compartida”.

En el marco del proceso de innovación educativa iniciado, catorce instituciones de la provincia integran la Red de Escuelas Innovadoras, en articulación con una propuesta nacional impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, orientada a resignificar la escuela secundaria. Estas instituciones iniciadoras estarán acompañadas por escuelas adherentes en todo el territorio provincial.

Además, Gatica sostuvo que la iniciativa se articula con el Plan de Mejora Institucional y con el fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional de cada establecimiento, promoviendo prácticas pedagógicas innovadoras y el desarrollo de capacidades, trayectorias y proyectos formativos.

Finalmente, la directora provincial remarcó que la selección de las escuelas participantes se realizó a partir de evaluaciones, informes supervisivos y antecedentes institucionales, priorizando el compromiso, el liderazgo y la distribución territorial equitativa.

Vale referenciar que es la premisa de la Gestión de Claudio Vidal avanzar en ejecuciones necesarias, para mejorar la calidad de vida de los santacruceños. En diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, Cortijo señaló que varias de las licitaciones que hoy comienzan a […]

destacada noticia regionalVale referenciar que es la premisa de la Gestión de Claudio Vidal avanzar en ejecuciones necesarias, para mejorar la calidad de vida de los santacruceños.

En diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, Cortijo señaló que varias de las licitaciones que hoy comienzan a ejecutarse son el resultado de meses de planificación y gestión. Entre las principales obras mencionó la reparación integral del acueducto Piedra Buena-Puerto San Julián, donde se reemplazará un tramo con fallas recurrentes. La obra ya fue adjudicada, y comenzaría en menos de un mes, con finalización prevista antes de septiembre de 2026.

También, destacó la adjudicación de un nuevo colector cloacal y la renovación de estaciones de bombeo en Pico Truncado, una obra de gran magnitud que comenzará tras el feriado de Carnaval. “Son obras grandes, de miles de millones de pesos, no hablamos de trabajos menores”, remarcó.

En materia de saneamiento, Cortijo confirmó la reactivación de la planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Perito Moreno, una obra nacional que estaba abandonada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)y que ya supera el 70 % de avance, tras un acuerdo con el ente nacional correspondiente.

Un hecho que destacó el titular de la empresa estatal fue que, con fondos propios, SPSE inició la construcción de la nueva planta cloacal en El Chaltén, una obra clave para saldar una “deuda ambiental histórica”, y acompañar el crecimiento turístico y poblacional de la localidad.

“Son obras urgentes, que vamos a comenzar y terminar”, subrayó Matías Cortijo.

Subsidios

Respecto al régimen de subsidios, el presidente de SPSE explicó que se está adecuando la facturación a los cambios implementados por el Gobierno Nacional, que pasó de un esquema de tres segmentos a uno de dos.

“Lo único que se modifica es el subsidio nacional que pasa de un esquema de tres niveles, de ingresos altos, medios y bajos, donde los medios y bajos están subsidiados. O sea, de tres segmentos pasamos a dos. La gente de ingresos bajos que tenía subsidio lo va a seguir teniendo, los de ingresos medios se reparten. Algunos de ingresos medios van a perder el subsidio. Y la otra diferencia que tiene es que antes el subsidio de tarifa era sin límite de consumo. Ahora el subsidio de Nación tiene un límite de consumo”, detalló.

No obstante, aseguró que los subsidios provinciales se mantendrán, tal como lo planteó el gobernador Claudio Vidal, y que se está trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración para proteger a los sectores más vulnerables, especialmente a quienes cuentan con electricidad, pero no con gas por red.

Cortijo aclaró que quienes ya tenían el subsidio nacional no deberán volver a realizar el trámite, salvo verificar su situación en la plataforma Mi Argentina, mientras que quienes nunca lo solicitaron podrán hacerlo si cumplen con los requisitos vigentes.

Deudas

Asimismo, se refirió a la situación financiera de la empresa y al proceso de regularización de deudas. Informó que Servicios Públicos es actualmente deficitario, y que la Provincia realiza aportes mensuales para cubrir salarios y su funcionamiento, un subsidio que no se refleja en la boleta. En cuanto a la morosidad, indicó que los principales deudores son organismos institucionales, especialmente algunos municipios, con los que se están renegociando esquemas de compensación.

“Históricamente, Servicios Públicos no te cortaba la luz”, comentó y mencionó: “Eso hizo que la gente genere deuda de años y años, impagables. Sin embargo, hemos ido de a poco regularizando todas esas deudas grandes y viejas; estamos tratando de que la gente se mantenga más al día, con planes de pago flexibles y sin generar deudas impagables. La mayoría cumple, y a ellos hay que cuidarlos”.

“Lo que ahora nos toca combatir a nosotros son los ilegales. El vecino que no paga. Porque esos vecinos que están al día son los que bancan al clandestino. Entonces le estamos poniendo una mochila muy grande, y eso debemos cambiarlo”, concluyó.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.

En este sentido la ministra Ross, junto a la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, mantuvieron una importante instancia de trabajo junto a la intendenta Neira. Durante este encuentro se escucharon las demandas que llegan a la municipalidad respecto a las necesidades de […]

destacada noticia regionalEn este sentido la ministra Ross, junto a la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, mantuvieron una importante instancia de trabajo junto a la intendenta Neira. Durante este encuentro se escucharon las demandas que llegan a la municipalidad respecto a las necesidades de Salud percibidas por la comunidad. Asimismo, se explicaron algunos procesos administrativos y lo relacionado al funcionamiento del sistema de Salud, teniendo en cuenta prioridades del sistema local. Por último, se proyecta un trabajo conjunto ante la iniciativa del municipio para la asistencia a barrios alejados.

En otra instancia, las referentes se reunieron con la presidenta del concejo deliberante, Andrea Navedo, quien se expresó al respecto de la actualidad edilicia de los efectores de salud y sobre mejoras en la accesibilidad a turnos y la proyección de herramientas que fortalecerán el sistema sanitario.

Por último, Ross y Carod estuvieron presentes en el Hospital de Los Antiguos, donde realizaron un recorrido en las instalaciones a fin de constatar la actualidad del nosocomio y dialogar con los trabajadores. Durante esta instancia, se trabajó con el sector de recursos humanos y se evaluaron procedimientos en relación a derivaciones, atención de pacientes crónicos y la articulación con otros ministerios, municipio y los programas que se desarrollan actualmente. La ministra Ross destacó el trabajo y compromiso de los equipos para con el correcto funcionamiento de los espacios de salud, el acceso y atención de la población en los mismos.

El Ministerio de Salud y Ambiente continúa trabajando junto a los hospitales provinciales y articulando con autoridades de cada municipio a fin de fortalecer y profundizar políticas y líneas de acción sanitarias en Santa Cruz.

En este contexto, rector de la Escuela Industrial N° 9, de El Calafate Franco Siveiro, destacó la positiva implementación de la propuesta, el cumplimiento de los procedimientos de inscripción y la importante convocatoria registrada. Asimismo, señaló que alrededor de 45 estudiantes participan activamente del proyecto […]

destacada noticia regionalEn este contexto, rector de la Escuela Industrial N° 9, de El Calafate Franco Siveiro, destacó la positiva implementación de la propuesta, el cumplimiento de los procedimientos de inscripción y la importante convocatoria registrada.

Asimismo, señaló que alrededor de 45 estudiantes participan activamente del proyecto institucional, que articula contenidos de Matemática y Física, con el objetivo de reforzar saberes claves, además de favorecer la promoción al próximo año.

Por último, el rector valoró especialmente el compromiso y la participación de los jóvenes, así como el esfuerzo sostenido que realizan para fortalecer su formación, destacando la importancia de este espacio pedagógico como una oportunidad para seguir avanzando en sus trayectorias educativas.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) desarrolló durante el mes de enero una intensa agenda de trabajo en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, con acciones concretas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura energética y sanitaria, la optimización de los servicios públicos y […]

destacada noticia regionalServicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) desarrolló durante el mes de enero una intensa agenda de trabajo en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, con acciones concretas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura energética y sanitaria, la optimización de los servicios públicos y el impulso de obras estratégicas.

En materia de energía, se realizaron ampliaciones de redes eléctricas, recambios de transformadores, tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, y mejoras en el alumbrado público en localidades como Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Turbio y Puerto Deseado. Estas intervenciones permitieron mejorar la confiabilidad del sistema, reforzar la seguridad urbana y vial, y garantizar un suministro más eficiente para vecinos, instituciones y espacios públicos.

En el eje de agua y saneamiento, SPSE avanzó con reparaciones de acueductos, mantenimiento de plantas de tratamiento y operativos de destape cloacal, además de continuar con la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de El Chaltén y adjudicar la obra de renovación del acueducto Comandante Luis Piedra Buena – Puerto San Julián, una inversión clave para fortalecer el sistema de abastecimiento en la zona centro de la provincia.

Desde el plano institucional, la empresa estatal llevó adelante múltiples actos de apertura de sobres de licitaciones públicas vinculadas a obras de infraestructura, adquisición de materiales y provisión de insumos esenciales, reafirmando el compromiso con la transparencia y la planificación estratégica. Asimismo, se avanzó en la actualización del sistema de subsidios energéticos mediante la implementación del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incorporando herramientas digitales y planes de pago que buscan garantizar equidad y previsibilidad a los usuarios.

De esta manera, Servicios Públicos Sociedad del Estado continúa trabajando de manera sostenida para mejorar la calidad de vida de las comunidades santacruceñas, acompañando el desarrollo provincial con obras, gestión y servicios esenciales.

Estas tareas tienen como objetivo preservar el estado de la infraestructura vial y garantizar condiciones seguras de circulación para todos los usuarios de la ruta. Desde el organismo se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con extrema precaución, respetando la señalización y las […]

destacada noticia regionalEstas tareas tienen como objetivo preservar el estado de la infraestructura vial y garantizar condiciones seguras de circulación para todos los usuarios de la ruta.

Desde el organismo se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con extrema precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo.

La ministra de la Producción de la provincia de Santa Cruz, Nadia Ricci, marcó los ejes centrales, que se vienen analizando de manera sostenida desde su cartera. En ese marco, remarcó que se está trabajando en declarar la emergencia comercial para todas las actividades en […]

destacada noticia regionalLa ministra de la Producción de la provincia de Santa Cruz, Nadia Ricci, marcó los ejes centrales, que se vienen analizando de manera sostenida desde su cartera. En ese marco, remarcó que se está trabajando en declarar la emergencia comercial para todas las actividades en todo el territorio provincial, planteando una serie de cuestiones centrales frente a la situación que atraviesan los comerciantes, muchos de los cuales están sufriendo embargos.

Ante este escenario, explicó que se están analizando distintas vías de solución, como planes de pago que les permitan afrontar este momento crítico y, en algunos casos, evitar mayores consecuencias económicas. En paralelo, el Ministerio de la Producción trabaja en un paquete de tres leyes que serán presentadas de manera simultánea en la Legislatura.

Proyectos de ley

La primera iniciativa estará vinculada al alivio comercial, el sostenimiento del empleo y el fortalecimiento del Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), integrando estos ejes en una misma normativa.

La segunda ley estará orientada a la captación de inversiones, con un esquema similar a un “RIGI santacruceño”, que también formará parte de este paquete de medidas.

Desde Kuwait

Más adelante, la titular de la cartera productiva adelantó que recibió la visita de una delegación de Kuwait, interesada en analizar las oportunidades que ofrece la provincia para la exportación de ganado en pie. Señaló que este trabajo se viene desarrollando desde hace aproximadamente tres meses junto a la Secretaría de Comercio e Industria, comenzando con conversaciones virtuales y concretándose luego, a través de Cancillería, la visita comercial de la empresa Almawashi.

La delegación arribó con traductor, personal de Cancillería y representantes de la empresa, con el objetivo de organizar y articular a los distintos sectores involucrados, como las sociedades rurales y empresarios del agro. En ese contexto, Ricci sostuvo que se mantuvieron diversas reuniones, se visitaron campos y el puerto de Punta Quilla, a fin de observar las oportunidades logísticas que ofrece la infraestructura portuaria.

Santa Cruz Puede SAU

Asimismo, se llevaron adelante encuentros con la empresa Santa Cruz Puede SAU, que podría intervenir dentro del esquema que se busca conformar, para potenciar al máximo esta oportunidad para Santa Cruz.

La ministra destacó que la empresa proyecta realizar el primer envío de ganado en el mes de mayo, por lo que los tiempos son ajustados y el trabajo se realiza a contrarreloj.

Finalmente, Ricci resaltó la primera cosecha de granos en la Estancia Alice, en la localidad de El Calafate. Explicó que se trató de un proceso iniciado hace cuatro meses, basado en análisis e investigaciones sobre la viabilidad productiva de la zona. En total, se sembraron y cosecharon 370 hectáreas de avena y trigo.

Al respecto, expresó sentir una “emoción inmensa”, por haber sido parte de una experiencia que demuestra que este tipo de procesos productivos son posibles en la región, y afirmó que fue “un momento realmente inolvidable”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / LU85 TV Canal 9.

Baleares: prosperidad sin asfixia Columna de opinión Baleares vuelve a ocupar titulares por razones que, aunque diversas, tienen un hilo conductor evidente: el éxito trae consigo tensiones que no pueden seguir gestionándose con recetas del pasado. Las últimas semanas han dejado una fotografía clara del […]

destacada espana europa internacional noticiaColumna de opinión

Baleares vuelve a ocupar titulares por razones que, aunque diversas, tienen un hilo conductor evidente: el éxito trae consigo tensiones que no pueden seguir gestionándose con recetas del pasado.

Las últimas semanas han dejado una fotografía clara del archipiélago. Por un lado, alertas meteorológicas cada vez más frecuentes y severas, que ponen a prueba infraestructuras y servicios públicos. Por otro, cifras récord de turismo internacional, con millones de visitantes y un gasto creciente que confirma que Baleares sigue siendo uno de los grandes motores económicos de España. A ello se suman debates recurrentes: vivienda inaccesible, presión sobre el territorio, sostenibilidad, saturación turística y una administración que parece siempre llegar tarde.

El problema no es la prosperidad. El problema es cómo se gestiona.

El turismo, lejos de ser el enemigo, ha demostrado una vez más su capacidad para generar riqueza y empleo. Sin embargo, insistir en limitarlo mediante prohibiciones, topes arbitrarios o discursos de culpabilización resulta tan ineficaz como injusto. La experiencia demuestra que el mercado responde mejor a incentivos que a vetos. Gestionar flujos mediante precios variables, facilitar la desestacionalización y premiar las buenas prácticas es más inteligente que asfixiar al sector que sostiene gran parte del bienestar de las islas.

El drama de la vivienda es otro ejemplo claro de políticas fallidas. Años de trabas burocráticas, licencias interminables y normativas contradictorias han reducido la oferta hasta niveles insostenibles. El resultado es previsible: alquileres disparados y jóvenes expulsados de su propia tierra. Desde una perspectiva liberal, la solución no pasa por controles de precios que agravan el problema, sino por liberar suelo, agilizar permisos y fomentar la rehabilitación, permitiendo que la oferta crezca y el mercado vuelva a equilibrarse.

También es momento de hablar sin complejos de la eficiencia del sector público. Las crisis climáticas, la presión migratoria o la protección del patrimonio cultural exigen administraciones ágiles, transparentes y evaluables. Colaborar con el sector privado no es una amenaza al interés general, sino una herramienta para mejorar resultados, reducir costes y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.

Desde el PLIE español, la apuesta es clara:

más libertad económica, más responsabilidad individual y un Estado que regule con inteligencia, no con miedo. Baleares necesita menos consignas ideológicas y más soluciones prácticas. Menos prohibir y más facilitar. Menos paternalismo y más confianza en la sociedad civil.

Las islas no deben elegir entre prosperidad y calidad de vida. Con políticas liberales bien diseñadas, pueden —y deben— tener ambas.

En el marco de una política provincial orientada a fortalecer el acceso al agua potable y garantizar servicios esenciales, el Gobierno de Santa Cruz avanza con una obra estratégica en el Hospital Distrital de Las Heras, destinada a dar respuesta a una demanda histórica de […]

destacada las_heras noticia saludEn el marco de una política provincial orientada a fortalecer el acceso al agua potable y garantizar servicios esenciales, el Gobierno de Santa Cruz avanza con una obra estratégica en el Hospital Distrital de Las Heras, destinada a dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

A través de un trabajo articulado entre Servicios Públicos Sociedad del Estado, el área de Recursos Hídricos, la dirección del hospital y la empresa COPESA —firma asociada a CAPPEMA—, se inició la perforación de un pozo de más de 30 metros de profundidad que permitirá asegurar el abastecimiento permanente para el funcionamiento del establecimiento sanitario.

La intervención resulta clave para sostener prestaciones fundamentales como sanitarios, laboratorio, limpieza, internación y la atención médica diaria, reforzando la calidad del servicio y aportando mayor autonomía hídrica al hospital.

Desde COPESA destacaron que la acción se enmarca en su programa de Responsabilidad Social Empresaria, mediante el cual la compañía aporta equipamiento, personal técnico y maquinaria para acompañar iniciativas comunitarias. En esta etapa, la firma ejecutó la perforación y el encamisado del pozo, contribuyendo a reducir costos y acelerar los tiempos de respuesta ante una necesidad prioritaria.

Posteriormente, Servicios Públicos realizará la instalación del equipo de bombeo, tablero y conexión a la red interna del hospital, con el objetivo de que el sistema quede operativo en el corto plazo, beneficiando de manera directa a vecinos y vecinas de Las Heras y a la zona norte provincial.

La Dirección de Patrimonio Cultural de Santa Cruz, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, recibió a los investigadores Sergio Vizcaino y Susana Bargo, miembros de la división paleontológica vertebrados del Museo de La Plata, quienes devolvieron fósiles proporcionados por Patrimonio, para esta importante […]

destacada noticia regionalLa Dirección de Patrimonio Cultural de Santa Cruz, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, recibió a los investigadores Sergio Vizcaino y Susana Bargo, miembros de la división paleontológica vertebrados del Museo de La Plata, quienes devolvieron fósiles proporcionados por Patrimonio, para esta importante investigación.

La paleontóloga María Palacios, asesora de la Dirección de Patrimonio Cultural, recibió las muestras y dio detalles sobre el proyecto. Explicó que se realizó un estudio de la fauna completa en esta formación rocosa, donde los especímenes con forma más destacada fueron primates, además de una diversidad de otras formas parientes de los armadillos, gliptodontes, perezosos, aves y mamíferos.

El programa de investigación de largo plazo, llevo a investigar la fauna integral de la provincia de Santa Cruz, que vivió hace 17 millones de años en el territorio. “Intentamos reconstruir la forma de vida de todos los animales que pudimos registrar, y con eso interpretar como era la ecología de ese momento y estudiar las variaciones en esa composición”, resaltó Vizcaino, quien fuera premiado el año pasado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN), por su trayectoria y novedosa línea de investigación de paleoecología en la Patagonia.

Lo que se sabe hoy del conjunto de la fauna es que hay formas parecidas y otras muy distintas a las actuales. La reconstrucción del paleoambiente, mostró una alternancia de bosques y pastizales en un marco de temperaturas más elevadas que las de hoy en día, y precipitaciones para esta zona que estaban por encima de los mil milímetros anuales.

“El proyecto inicial fue estudiar la paleobiología de los grupos de la fauna de Santa Cruz. Una vez obtenida la información de cómo vivían esas especies, qué comían, cómo se trasladaban, se puede reconstruir la paleoecología”, comentó Susana Bargo.

Tras la devolución de estas piezas, quedan artículos por publicar sobre la Formación Santa Cruz y su fauna, para tener un panorama más global de la cronología, en esta investigación que llevo 23 años. Según comentaron los investigadores, uno de los objetivos desde el inicio fue la recuperación del patrimonio y generar en la provincia una gran colección de esta fauna icónica para la paleontología.

“Hay mucho más que dinosaurios en la provincia, por lo que es muy importante este legado paleontológico que queda en la provincia”, concluyeron los científicos.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.